♪行ってみたいなよその国

最近知人がロシア旅行をしてきたという。

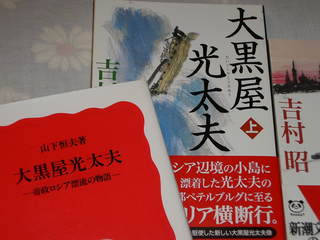

『大黒屋光太夫』吉村昭/新潮文庫。ロシアと聞いて、この本を思い出した。

吉村氏は綿密な史料調査の成果を基にした歴史小説を数多く残した。遠州灘で遭難して七ヶ月にも及ぶ漂流の末、アリューシャン列島の小島に漂着した廻船、神昌丸の乗員。彼らのロシア漂泊の軌跡を描いたこの「漂流記小説」もそのうちのひとつだ。

無事日本への帰還を果たしたのは乗員十七人のうち、わずか三人だった。それは、なんとしても生きて帰国するという強い意志によって十年もの歳月の末に実現する。この史実を扱った新書もあるがやはり小説の方が面白い。

吉村氏は闘病の末、自らカテーテルを引き抜いて先日亡くなった。自らの意思で死を決したと理解していいのだろう。ご冥福をお祈りします。

『漂流』『アメリカ彦蔵』『天狗争乱』『三陸海岸大津波』等々 史実を元にした吉村作品を私は好んで読んだ。新潮文庫の作品はほぼ読了したが、中公文庫と文春文庫にはまだ未読本が何冊かある。この秋、また氏の作品に触れたいと思う。