民家 昔の記録 19800331 撮影

このころは一眼レフカメラを使っていましたが民家の撮影には望遠レンズが有効でした。今回もサービスサイズのプリントをデジカメで撮りましたが光量不足かもしれません。

■ 高知県梼原町の民家は既に取り上げました。今回はその隣り村、東津野村高野(当時、20050201から津野町)の民家です。須崎から梼原までバスで2時間半かかったと当時の記録にあります。

破風の小さい入母屋造りがこの辺りの民家の特徴です。この民家には7つの針目覆があります。その上に竹の棟木(?)を架け渡しています。更に白い布の小旗のような飾りを3箇所につけています。こんな民家が山あいの村に点在していて感激したことを今でも覚えています。

梼原町には数年前に隈研吾さん設計の新しい庁舎が出来ました。林業の町に相応しい木造の庁舎です。見学に出かけたいと思いますが遠い・・・。

■ 日曜日、ここで読書をして時間調整、それからあるセミナーに参加しました。『行きずりの街』志水辰夫、久しぶりの新潮文庫。書店に行くたびに気になっていた本です。

お気に入りブログの「チュウズディ食堂 シーズンⅡ」にこの文庫本の写真が載っているのを見て読むことに。

写真には写っていませんが帯には1991年度「このミステリーがすごい!」第1位、とあります。このミステリー、そして恋愛小説は昨年でしたか、書店で目立つようになった、と記憶しています。

隙間時間を読書に充てています。今回はこの辺で。

■ 民家 昔の記録。今回は佃煮屋の老舗 天安です。1982年4月29日撮影。佃島も今はすっかり様変わりしたでしょうね。当時2枚に分けて撮った写真を上下に並べてデジカメで撮りました。スキャンしてパソコンに取り込んで加工する・・・、とてもそこまでする「ずく(信州の方言)」はありません。

店主から100年以上前の建築だと伺ったという記録があります。この天安は今でも当時のままの店構えで営業しているようですから(屋根の上の看板は更新したようですが)、もう築130年以上ということになるでしょう。軒下が暗くて見えませんが、出桁造りの風格ある商家です。

下の写真に注目願います。出入口の敷居ですが、実はこれ外せるようになっているんです。記録によるとこれはお客さんの出入りが楽になるようにとの配慮だそうです。一体いつ頃このようにしたのかは残念ながら分かりませんが、バリアフリーの発想を既にしていたのですね。

取り外しできる敷居!

この老舗はよく知られているようで民家の本にも載っています。

「民家のデザイン」川島宙次/相模書房 昭和61年発行

この店を訪ねてから既に26年。再訪してみたいと思っています。

不安な気持ちの時に読むとこころが落ち着く。これは医者でもある作家が処方してくれる「抗不安剤」だ。この作家のエッセイ集『冬の水練』を取り上げたときこう書きました。

『こぶしの上のダルマ』の解説で文芸評論家の池上冬樹は**生きてあることの苦しみと哀しみと辛さの膜を、一枚一枚はいでいってくれるような謝意を覚える。**と書いています。更に**ある読書会で出会った南木佳士ファンの女性が〝南木佳士は常備薬なんですよ〟と言っていたのを思い出す。**と続けています。

そう、女性ファンと全く同じです。私にとっても南木佳士は常備薬です。繰り返し繰り返し同じことを書いていることを承知の上で文庫が出るたびに買い求めて読んでいます。

「稲作問答」 七十歳になる農家のお年寄り西野さんと九十歳の梅沢ばあさんと二人の主治医でもある私の会話、信州弁丸出しの彼らの会話が味わい深いです。

この作家の作品は晩秋から初冬の頃に読むのがいいと思っていますが、それまで待ちきれませんでした。

■「包」は羊水にやさしく包まれている胎児の姿を描いた象形文字からきているそうですね。ネット検索してこのような説明を見つけました。

羊水に包まれた胎児といえば映画「2001年宇宙の旅」のラストシーンに登場するスターチャイルドがまず浮かびます。宇宙空間を漂うスターチャイルドが一体何を意味するのかということについては諸説あるようです。今回はそのことには触れません。

「包」という視点を据えることで全く関係ないと思っていたものが突然密接な関係をもつ存在になるというのは面白いことです。大気に包まれた地球とロールキャベツなども「包」という共通項で括れるのはその一例です。

さて、中国・四川大地震の惨状が毎日テレビや新聞で報じられます。死者、不明者合わせると7万人を超える被害には胸が傷みます。建物の安全性と建設コストは一般論としては正の相関関係にある、と言っていいでしょう。安全性を高めるとコストもアップするというわけです。両者のバランスポイントをどの辺に見出すかは国情によって異なるでしょう。今回の地震で倒壊した学校などの様子を見ると柱も梁も日本と比べて随分細いし破断面に鉄筋が確認出来ないものもあります。しかしだからといって直ちにそのこと批判する気にはなりません。既述のようにそれは国情によると思うからです。中国には中国の事情があるというわけです。

さて今回のテーマ「包」に話を戻しましょう。

今朝の新聞に「赤ちゃん守った母 最後のメール」という記事が載っていました。新華社電が伝えたというこの出来事を全国紙が取り上げたかどうか分かりませんが、信濃毎日新聞の社会面に掲載されていました。

**「愛していたこと 忘れないで」 中国の四川大地震で、救出された男の赤ちゃんを抱きかかえるように死んでいた母親が、携帯電話に愛するわが子への最後のメッセージを残していた。**と記事は伝えています。

建物のがれきの下に女性が四つんばいの格好で死んでいるのを発見した救助隊が、女性の下の毛布にくるまれた三、四カ月の赤ちゃんを無事救出したそうですが、赤ちゃんは母親の体に守られていたのでした。

「包む」、中身を傷つけず安全に守るということがその第一義だとすればまさにそのような奇跡が起きたのですね。この記事を読んで思わず涙してしまいました。

「かわいい坊や、もしあなたが生き延びたら、私があなたを愛していたことを絶対に忘れないでね」

信濃毎日新聞 文化面 080520

■ 新聞に「秋野不矩生誕100年展」を取り上げた記事が載りました。

**インドとの出会いは運命的なものだった。六二年、勤めていた京都の美術大学で、「誰かインドの大学で日本画を教える人はいないか」と声がかかった時、「私が行きます」と即座に引き受けた**というエピソードを美術家のやなぎ みわさんがこの記事で紹介しています。

浜松市秋野不矩美術館 撮影日 051112

日本画家、秋野不矩(1908~2001)は藤森さんの処女作、神長官守矢史料館を実際に見て、藤森さんに美術館の設計を依頼することを即決したそうです。

神長官守矢史料館 撮影日 060804

こんなほら穴のような打合せ室は藤森さんしか設計できないでしょう。

秋野不矩は54歳のときにタゴール大学の客員教授を務めインドに一年間滞在してから、繰り返しインドに旅をして強烈な光と乾いた大地を90歳を越えるまで描きつづけたということです。

やや黄色味を帯びたインドの土に似た表情をこの神長官守矢史料館に見たからではないか、藤森さんに設計を依頼することを決めた理由を私はこう推察しています。

浜松市(当時はまだ天竜市か?)に秋野不矩美術館を訪ねたのは05年11月のことでした。白大理石の床、藁すさ入りの漆喰仕上げの壁と天井で出来た空間に展示されていたのは「オリッサの寺院」でしたか、絵と展示空間とがピッタリ決まっていたことを覚えています。藤森さんは不矩の絵に刺激されて展示空間を設計し、不矩は完成した展示空間を見てから「オリッサの寺院」を描いたとのことですから、当然のことなのかも知れません。

秋野不矩生誕100年展はまず京都国立近代美術館で開催されたそうですが、モダニストの槇さん設計のこの空間が秋野不矩の絵の展示スペースとしてどうだったか見たかったと思います。

京都国立近代美術館 撮影日不明(2008年から10年以上前)

展覧会は浜松市秋野不矩美術館で6月7日から7月24日まで開かれたあと、神奈川県立近代美術館葉山で8月9日から10月5日まで開かれるとのことです。

モダンな葉山は「不矩のインド」の展示空間としてどうか、確かめに行きたいと思います。案外無機的な空間と秋野不矩の乾いた絵はマッチするかもしれません。

■ 井原西鶴の名前は教科書(巻末に載る日本文学史略年表あたりか)に代表作『好色一代男』と共に出てきたと思うがそれ以上のことは何も知らなかった。

本書の各章のサブタイトル(副章題)を並べるだけで西鶴の多才ぶりが分かる。

「経済小説家の眼」

「ポルノ小説家の表現」

「タレント作家の演技」

「エンタメ作家の技巧」

「西鶴の謎」

裕福な町人の子として大坂に生まれた西鶴、34歳のとき妻を病気で亡くす。**男やもめで乳母を雇えず、かといって養子も無理なら、人さまの女房から母乳をもらうしかない。** 最終章「人生を探る 西鶴の謎」では「好色一代男」の作家が実は真面目で男手ひとつで必死に子育てをする様子が描かれる。妻と死別した後は生涯独身だったという。

西鶴は1693年に52歳で亡くなるが、13回忌の追善集『こころ葉』に収録されているという次の追悼句があとがきで紹介されている。

野は花に蹴つまずいても発句かな(野原の花にけつまずいても、西鶴はその体験を句に詠んでしまうほどだった) 蘭芝

西鶴は妻を亡くし子供も亡くすというつらい経験をはじめ自身の人生のあらゆる経験を作品にしてしまう強さ、したたかさ、図太さを備えた人だったということを本書で知った。

『西鶴という鬼才』浅沼 璞/新潮新書 読了。

大屋根の架かる半屋外空間、セカンドリビング。

目板張りと塗り壁材くし引き仕上げの外壁。

■ 建築史家であり建築家でもある(今や順番が逆かな)藤森照信さんは「建築は素材だ」と言います。なるほど、藤森さんが手掛けるのはいつも手づくり感あふれる天然素材建築です。縄文建築団という素人集団が藤森建築の施工を楽しんでいます。

今日の午後、住宅の見学に出かけました。長野県内の住宅メーカーが手掛けたこの大人の棲家「四季」も天然素材の家でした。

構造材には根羽杉を使っているそうです。杉材は松材などより強度はやや落ちるものの、木肌が美しく上品で、数寄屋建築には欠かせない材料です。床は赤松の無垢材、珪藻土で鏝むらを出した壁仕上げが柔らかく温かみのある雰囲気を醸し出しています。天井は杉板張り。壁との取り合いは底目地仕上げ、にげが利かない仕上げで施工は大変ですが、見た目はすっきり。

リビングに繋がる和室、壁と天井は珪藻土仕上げ、この部屋も廻り縁がなくすっきりとしています。床の間の壁と襖に使われているのは薄い桜色の和紙、床柱は茶室によく使われる百日紅ですが、モダンな和室によく合っています。

日々の暮らしを優しく包むように感じる杉板張りのヴォールト天井、心地よい空間です。

ところでこの住宅に使われている木材の大半が長野県産だと案内していただいた方から伺いました。国産材を使えばウッドマイレージは例えばシベリヤ産の材料を使う場合の1/7、北欧材の1/14で済むと先日朝のラジオ番組(日本全国8時です ゲスト月尾嘉男氏 0515(木))で聞きました。

フードマイレージと同様にウッドマイレージも高いのが日本の現状ですが、このように「地産地消」で地球環境にも優しい住まいづくりを実践しているこの工房信州の家に拍手です。

■『西鶴という鬼才』浅沼 璞/新潮新書

♪ どこの誰かは知らないけれど 誰もがみんな知っている のは月光仮面のおじさん、江戸時代に活躍した井原西鶴も同様で誰もがみんな知っていても、さてどこの誰か、どんな人だったのかは知らない人が案外多いのでは(そうでもないのかな)。

**色、カネ、欲を自在に操った江戸最高の知性**などという帯のコピーを目にすればそりゃー読んでみたい! と思います。即購入、読み始めました。

稀代のマルチタレントというのが著者の西鶴評。エコノミスト、風俗記者、芸能レポーター、エンターテイメント作家、俳人そして画才もあったと紹介しています。

歴史上の人物をまるで今を生きているかのように生き生きと描いています。これなら歴史に疎い私でも楽しむことができます。

この週末の楽しみはこの西鶴の才覚紹介本です。

立ち読み↓

http://www.shinchosha.co.jp/books/html/610250.html

『あなたと、どこかへ。』文春文庫

『あなたと、どこかへ。』文春文庫

**日産TEANAスペシャル・サイト発信で話題となった短篇アンソロジー、待望の文庫化!**だそうで。そういえば川上弘美のファンサイトで以前このサイトのことが話題になっていたような気がする。

「ねえちゃん、ドライブいこう」と弟に誘われて出かける私、角田光代の『時速四十キロで未来へ向かう』。

「あたし、真由美ちゃんの運転、ちょっとその、こわいの」と言った母と一緒に出かける私、川上弘美の『夜のドライブ』。

とりあえずこのふたりの作品を読んだ。たったひとつの台詞だけでもふたりの作風の違いがわかる(ような気がする)。

クルマで出かけるシーンを盛り込むという約束事にしたがって作家8人が描いた作品8篇。

あとは吉田修一の『乙女座の夫、蠍座の妻。』、それから谷村志穂の作品読んだことあったかな、『娘の誕生日』を読んでみよう・・・。

クルマならやはり絲山秋子の作品も読んでみたい。

アルコールな夜のブログです、念のため。

アルコールな夜のブログです、念のため。雑誌「クウネル」の読者の大半が若い女性だと聞きます。この雑誌に川上弘美の短篇小説が掲載されていることを教えてくれたのも若い女性でした。時々書店でこの雑誌を立ち読みします。

94年「神様」で第1回パスカル短篇文学新人賞を受賞。96年「蛇を踏む」で第115回芥川賞受賞。99年「神様」で紫式部文学賞、00年「溺レる」で伊藤整文学賞、女流文学賞を受賞。01年「センセイの鞄」で谷崎潤一郎賞を受賞。07年「真鶴」で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。このすごい受賞歴! もはや川上弘美に怖いものなしですね。それにしても今回のタイトルは・・・、「きんたま」、なんと大胆な。とてもこの稿のタイトルには出来ません。「きんたま」を読む なんて。

茨城のひいおじいちゃんは家にあった火鉢、股火鉢を「きんたま火鉢」と呼んでいたのでした。学識、人徳があってみんなから尊敬されていたひいおじいちゃん。

この短篇って結局テーマは何だろう・・・。**姉が男だったら、ひいおじいちゃんみたいに大きなきんたまをぶらさげていたかも知れない。** 繰り返します、もはや川上弘美に怖いものなし!

さて今回のタイトル、どうしよう・・・。 「○○」を読むで決まりです。ああ、なんて品の無い、これで読者をかなり減らすかも。

さて今回のタイトル、どうしよう・・・。 「○○」を読むで決まりです。ああ、なんて品の無い、これで読者をかなり減らすかも。

■ このところ建築モードな毎日。でも今回は本モードで。

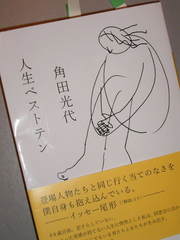

角田光代の短篇集『人生ベストテン』講談社文庫を読み終えた。

表題作の「人生ベストテン」、40歳直前の鳩子が中学の同窓会に行こうと思ったのは、数名の幹事の中に岸田有作の名前があったから。中学2年の夏休み、たった3週間だけだったけれどつきあったふたり。

同窓会当日の昼どき、会社の同僚と食事に出て寿司屋のテーブルに着くなりいつもと雰囲気が違うことを指摘されて、「同窓会なのでござる」と鳩子が告白すると、「ひょっとして同窓会に初恋の君がくるとか?」「ね、ね、不倫のさ、不倫のきっかけ第一位ってさ、同窓会なんだってよ!」などと冷やかされる。

会場は西麻布のイタリヤ料理屋「ラ・カンパーナ」、薄暗い店内で五、六十人くらいの参加者の中から鳩子が初恋の人を見つけたのは同窓会がお開きになる頃だった。

「じゃあさ、二人だけで飲みに行こうか」 おいおい、なんだか平凡なパターンじゃないかと思いつつ読み進む。「それじゃあどこかで休んで行こう。二人だけの同窓会をしよう」 角田さん、なにこの展開と思っていると・・・。

後日鳩子が岸田有作から受け取った名刺を手に電話をすると老人が出た。何度電話しても同じことだった・・・。友人に電話してみると「ひどいわよねー、幹事やるなんていって、ドタキャンするんだから(後略)」「岸田くんは本当にこなかったの?一度も?終わりがけになってもこなかった?」

ラブホテルに一緒に入った岸田くんは偽者だった・・・。会場で鳩子はずいぶん顔立ちが変わった気がすると思ったのだが、結局最後まで別人だとは気がつかなかった。

25年ぶりに会ったとはいえ、初恋の人を間違えるかな。40年ぶりだって間違えない自信があるけどな・・・。

■ 法隆寺の解体修理や、薬師寺の金堂をはじめ西塔、中門、回廊などの再建を果たした宮大工西岡常一の最晩年に取材。遠い昔から連綿と継承されてきた「技と心」を語る棟梁。職人としての矜持が伝わってくる。

**わたしらが扱ってるのは一本一本癖のある木ですわな。コンピュータやと一律に答えを出してくれますけれども、この木はこういう癖があるからこう削らんとあかん、ここにもっていかんとあかんという答えは出してくれません。長年つちかってきた経験と勘がなければ大工は務まらんということです。本を読んでもわからん。学校で教えられるもんやない。手間と時間をかけておぼえる以外にないんです。一人前の大工になるのに早道はないということです。**

この国にはもはや棟梁が語るような職人が育つ環境も仕事をする環境も無いのだろうか・・・。

**けれどもかつてこの国に美しいニッポンがあった――そのことをわかってもらえれば十分である。**と本文を結んでいる著者はそのような認識のようだ。

以前読んだ『木のいのち木のこころ』新潮OH!文庫と重なる内容が少なくないが復習するつもりで連休中にこの『宮大工西岡常一の遺言』山崎佑次/彰国社を読んだ。

「頭首工とは、河川の流水を用水路に引き入れるための施設であり、一般には、取水位を調節するための取水堰、取り入れ口、付帯施設及び管理施設から構成されています。」 (熊本県農林水産部農林水産政策課のHPより引用)

■ 建築と土木はちょうど海と空のように境界を接する分野です。空中に飛びだす魚がいたり、水中に潜る鳥がいるように境界を越えて土木の世界を覗く建築関係者がいたり、建築の世界を覗く土木関係者がいたりもしますがそれは稀なことです。共通する工学的な基盤に立ちながらお互い相手の分野のことをよく知らないというのが実情でしょう。

梓川頭首工を路上観察しながら、何も足さない、何も引かない(ウイスキーのCMのようですが)技術的な根拠にのみ基づくデザインはその必然性ゆえやはり美しいと思いました。ウソのない美しさです。

一方建築のデザインは設計者の美的センスなどという曖昧な根拠に因るところが少なくありません。何故窓が円いのかとその根拠を問われても答えに窮します。そこをあたかも必然であるかのように説明出来ることが建築設計者に求められる能力なのだと指摘されれば頷かざるを得ませんが。

曖昧な世界に棲む者にとって隣りの芝生が青く見えないなどということはありません。でも曖昧な領域の存在こそ建築の最大の魅力なんでしょう、きっと。

■ 早いものでブログを始めて2年経ちました。ブログを始めたことをお知らせしたのは知人、友人20人にも満たなかったと記憶しています。今では閲覧者数が100人を超え、閲覧回数がその2倍、3倍となることもあります。多くの人に読んでいただいていることを嬉しく思う反面少し戸惑いもあります。酔ったふりして品のない事も書いていますし・・・。

顔が見えないということが、ネット上の繋がりを成立させるあるいは条件なのかもしれません。リアルな繋がりと違う点です。ときどき思うのです。一体どんな人が閲覧しているんだろう、と。先日オープンハウスに出かけた時、設計者のMさんから「ブログ、毎日読んでますよ」と言われて驚きました。

私もいくつかのブログを登録していてときどき閲覧しています。知人、友人の書いているブログもありますが、全く知らない人のものもあります。実に濃い内容を豊かな表現で綴ったもの、ユーモアのセンス溢れるものなど、一体どんな人が書いているのだろう・・・、と思うことがあります。それは新聞のコラムでも同じです。

今朝の「タウン情報」というローカルなタブロイドサイズの新聞にコラムの執筆者7人が顔写真付きで紹介されました。1995年6月創刊の新聞が2,000号に達したことを記念しての企画でした。

農村での日々の暮らしを綴るSさんのコラムは時には世界経済に、地球環境にと話題が及びます。今朝の新聞で白ひげの温和なお顔のおじいさんだと分かりました。

ところでこのブログ、このまま書き進めば7月頃(?)1,000稿となります。そのとき顔写真のアップ・・・、やめておきましょう。プロフィール欄の2、3歳の頃の写真で今の私を想像して読んで下さい。(^0^)