◎ 信州スカイパーク(松本空港の周囲に整備されている広域公園)をカメラを提げてウォーキングしている。広葉樹はすっかり落葉して、撮影対象がなかなか見つからない。で、夕日を受けてギラギラ輝くマンホール蓋、略してギラマンを撮った。手前に落ちている影が文字や図をより高く見せている。錯覚効果で凹凸が強調され、おもしろい写真が撮れた。

◎ 信州スカイパーク(松本空港の周囲に整備されている広域公園)をカメラを提げてウォーキングしている。広葉樹はすっかり落葉して、撮影対象がなかなか見つからない。で、夕日を受けてギラギラ輝くマンホール蓋、略してギラマンを撮った。手前に落ちている影が文字や図をより高く見せている。錯覚効果で凹凸が強調され、おもしろい写真が撮れた。

■ 本年度16回目の本の寺子屋は作家・島田雅彦さんの講演会だった。人気作家だから聴講申し込みが多く、抽選になった。運よく当たった(田中優子さん(法政大学前総長)、小泉今日子さんの講演会は抽選で外れた)。昨日(27日)の午後、えんぱーくで行われた「フィクションの方が現実的」と題した講演で島田さんは広範な知識をもとにいくつかのテーマで90分間、きっちり話をされた。

以下ノートにメモしたことば(私の聞き違いなどによる誤記があるかもしれない)

・現実とフィクションの関係は相反するものではなく、表裏一体。

・よく見るという韓流ドラマの展開パターンの分析

・歴史は周期的に繰り返す、外圧で変わる日本。日本を変えた5つの歴史的な出来事とは・・・。白村江の戦い 2回の蒙古襲来 戦国時代の南蛮貿易 明治維新 日米戦争(敗戦、対米従属)

・最新作「パンとサーカス」について 小説だとディストピアに生きながらユートピアを描くことができる。小説は天下国家を語る「大説」とは違い、わたくしごとを扱うが、そこには社会の反映がある。

・VR(仮想世界)の話 デジタルファッション(イメージだけの服、自分のアバターの着せ替え、エアファッション)

・エア〇〇につういて エア食品 エア出張(カラ出張)エア政治

・仮想世界を映すゴーグルを装着、ラーメン画像を見ながらそばを食べると、ラーメンを食べていると脳が認識してラーメンの味がする。これ最近読んだ本に同じような話が出ていた。脳は騙されやすい。

講演が終わった後、参加者からの質問にも丁寧な答。

Q:10代、20代で読んだ作品で印象に残っているのは? A:梅崎春生の「幻化」とトーマス・マンの「ベニスに死す」

Q:食通の島田さん、塩尻の山賊焼き食べましたか? A:食べました。感想とトリ料理についてあれこれ。

Q:芥川賞の受賞を逃しているが、現在選考委員をされている。 A:6回候補に挙がった。そのうち5回は受賞作なしだった。反対者が誰だったのか、聞いている。「名前は言えませんが」に続けてふたりの選考委員の名前を挙げた。ここには書かないでおく。

もう一つの質問は政治的な内容だった。Q&A省略(具体的な質問、具体的な回答)。

ぼくは島田さんの小説を読んだことがない。自室の書棚にあるのは『衣食足りて、住にかまける』(光文社2004年)だけ。帯にあるように住宅論。建築関係の本と同じところに並べてある。

講演会場で『小説作法XYZ 作家になるための秘伝』(新潮選書2022年)を買い求めた。今週はこの本を読む。帯の顔写真は近影のようで、昨日の顔と同じ。イケメンで女性のファンが多いらしく、昨日の講演会場も女性が多かった。

栃木県藤岡町

栃木県藤岡町

道路またぎ 道路(公道・私道、敷地内通路)を跨いで立っている火の見櫓 長野県諏訪市四賀

長野県諏訪市四賀

水路またぎ 水路を跨いで立っている火の見櫓(実例は多くないと思われる) 長野県茅野市塚原

長野県茅野市塚原

倉庫またぎ 消防倉庫を跨いで立っている火の見櫓 倉庫と干渉していない状態 山梨県北杜市高根町

山梨県北杜市高根町

ガッチリホールド 火の見櫓の脚部が消防倉庫を抱え込むようになっている状態(倉庫またぎの形態のひとつ、倉庫と多少干渉状態にあるものも含む)

貫通やぐら 脚が消防倉庫に貫通している火の見櫓(貫通状態を次のふたつの言葉で表現する) 長野県飯田市鼎下茶屋

長野県飯田市鼎下茶屋

ガッツリ貫通 脚が消防倉庫の屋根を貫通して倉庫内に出ている火の見櫓 長野県茅野市湖東

長野県茅野市湖東

ぷち貫通 脚が消防倉庫の軒を貫通している火の見櫓(プチ貫通とも表記する) 東京都武蔵野市境南町

東京都武蔵野市境南町 松本市寿小赤

松本市寿小赤

高さかせぎ 消防団詰所の屋上や道路より高いところに建てて高さをかせいでいる火の見櫓 長野県小海町

長野県小海町

カンガルーポケット 櫓の1構面からバルコニーのように張り出している踊り場

1404 松本市高宮中 火の見柱 撮影日2022.11.22

■ サクラの古木の枝に取り囲まれるように火の見柱が立っている。まだまだ身近なところに今まで見ていない火の見櫓が立っている。ごく最近この火の見柱を火の見友だちのSNSで知り、早速見てきた。

火の見柱としては背が高い部類に入ると思う。

消防団員が立つ足場と取っ手が設置されている。半鐘とは違い、すき焼き鍋のような形の鉦(かね)を吊り下げてある。ところで鉦、今まで双盤と呼んでいた。鉦と双盤、意味に違いがあるのだろうか・・・。ネット検索すると、**双盤念仏は4つの鉦と1つの太鼓を使って行われます。**というような説明文が見つかる。鉦と双盤は同じという説明もあるし、双盤鉦という言葉も見つかる。詳しく調べればこのふたつの言葉の意味や使われ方の違いが分かるかもしれない。とりあえずこれからは鉦としたい。

ところで、新型コロナウイルス感染に関して、エアロゾル感染と空気感染とは違うと書かれていたり、同じと書かれていたりする。このふたつの用語が明確に定義されていないということなのだろうか、科学用語なのに・・・。では鉦と双盤はどうだろうか。

この火の見柱を来春、サクラの花が咲くころ再訪したい。

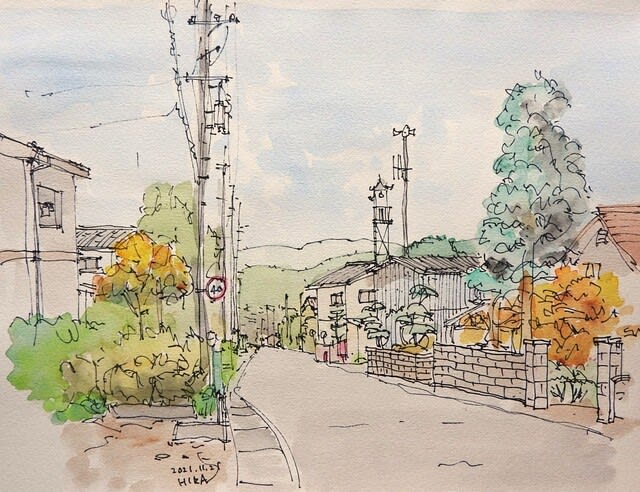

火の見櫓のある風景 長野県朝日村にて 描画日2022.11.21

■ 上手く描こうなどという邪念をはらわないと、また制限時間を短めに設定しないと活きた線は引けない。この場所に立ち、風景を構成している要素を把握する。で、それらを再構成してこの風景の魅力を30分くらいで線描すると決めて描き始めた。分析的に風景を捉えようとするのは僕の脳のクセだろう。

道路の左側に何本も立つ電柱をざっとラフに描く。ゆっくり引けばもっと真っすぐな線を引くことができるが、それではおもしろくない。ラフな線が「味」だと思っている。しまった、と思うような線を引いてしまっても、それを踏まえてその後の線を引く。このスケッチにも引き直したい線が何本もある。だが、あえて引き直さない。消すことができない油性ペンで線を引く、しかもいきなり本ちゃんの線を引くのが僕の流儀、こだわり。

この頃は彩色を自宅でしている。あまり忠実に再現しようとな思わない。建物の屋根や壁の色を変えることもあるし、紅葉していない樹を紅葉させることもある。

風景の再構成は創造的行為だ。それ故、自分の感性に素直に従って線描が、彩色ができるかどうか、それがポイントだと思う。

スケッチは楽しい。

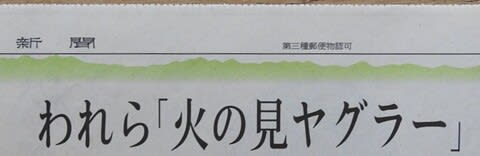

■ 凡そ世の中のもので趣味の対象になっていないものはない。自然のものであれ、人工のものであれ、趣味の対象にしている人が必ずいるものだ。中でも鉄道が趣味という人は多く、その数100万人とも200万人とも言われている。これだけ多いと鉄番組も成り立つということだろう。NHKのラジオ第1で毎週土曜日の午前10時5分から「鉄旅・音旅 出発進行!~音で楽しむ鉄道旅~」という番組が放送されている。19日、車で移動中にこの番組を聞いた。 鉄道好きな出演者の会話に鉄言葉が出てくる。思い出すままに記すと「鉄教育」「親子鉄」「鉄音」「鉄グッズ」・・・。

100万人、200万人もいる鉄道好き、鉄ちゃんに対して火の見櫓好きな人、火の見ヤグラーはどのくらいいるのだろう・・・。仮に各県100人とすれば、全国でざっと5,000人。こんなに多いかなぁ、と思ってしまう。根拠はないけれど、この6割として3,000人くらいか。このくらいの人数だと火の見言葉が一般化することなどないと思う。火の見言葉を使うのは極々少数の人に限られるだろう。が、一応ここに挙げておきたい。尚、火の見言葉には私の他に、火の見櫓好きな人たちが考えたものもいくつかある。

言うまでもないが言葉は文化だ。日常交わされる言葉に方言があるように、火の見言葉にも人によって違いがあってよいと思う。その違いを楽しみたい。

信濃毎日新聞2014年4月18日付朝刊29面に掲載された火の見言葉

火の見ヤグラー 火の見櫓好きな人 マヨラーとかアムラー、サウナーなどと同じ発想の言葉。ヤグラーと略すこともある。

やぐら女子(今の世の中、ことさら女子と強調することもないだろうから、あまり使う機会はないと思う。)

やぐる 火の見櫓を観察するという意味の動詞 使用例:山梨までやぐりに行く予定だ。

ひのみる 火の見櫓を観察するという意味の動詞 やぐると同義 使用例:今日は一日中ひのみっていた。

道路またぎ 道路(公道・私道、敷地内通路)を跨いで立っている火の見櫓

水路またぎ 水路を跨いで立っている火の見櫓(実例は多くないと思われる)

倉庫またぎ 消防倉庫を跨いで立っている火の見櫓。倉庫と干渉していない状態

ガッチリホールド 火の見櫓の脚部が消防倉庫を抱え込むようになっている状態(倉庫またぎの形態のひとつ、倉庫と多少干渉状態にあるものも含む)

貫通やぐら 脚が消防倉庫に貫通している火の見櫓(貫通状態を次のふたつの言葉で表現する)

ガッツリ貫通 脚が消防倉庫の屋根を貫通して倉庫内に出ている火の見櫓

ぷち貫通 脚が消防倉庫の軒を貫通している火の見櫓(プチ貫通とも表記する)

高さかせぎ 消防団詰所の屋上や道路より高いところに建てて高さをかせいでいる火の見櫓

カンガルーポケット 櫓の1構面からバルコニーのように張り出している踊り場

ひのみくらぶ #ひのみくらぶ をつけてSNSに投稿する火の見好きな人たちの会(加入条件は特にありません)

とりあえず本稿はこれで終わりにしたい。次稿でこれらの火の見言葉の具体的な例を写真で紹介したい。

#ひのみくらぶ

320

320

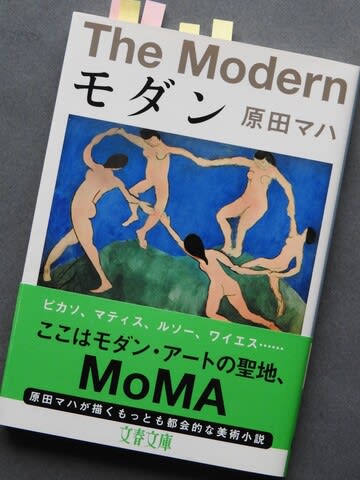

■ 正直に書く。ぼくはこの作家をずっと原田ハマだと思っていた。書店で平積みされている本を見て、アート小説か、原田ハマって確かキュレーターをしている人だったな、などと・・・。この本も我が村の文化祭の企画「中古本プレゼント会」で見つけた。あ、原田ハマの本だ、読んでみようと思って。家でカバーを見ていてようやく気がついた、あ、ハマじゃない、マハだと。源氏物語に鬚黒という人物が出てくるが、ぼくは黒鬚だと思い込み、ブログにもそう書いていた(気がついて訂正したけれど)。思い込みってこわい。

さて、『モダン』原田マハ(文春文庫2018年)はMOMA(ニューヨーク近代美術館)が舞台の短編集。MOMAは大規模な増改築が行われ、2004年に再オープンしたけれど、その設計者は1997年の国際コンペで選ばれた谷口吉生氏。谷口氏の作品はあまり見ていないが、豊田市美術館、土門拳記念館、法隆寺宝物館が印象に残っている。長野市にある信濃美術館の東山魁夷館も谷口氏の設計。どの作品も隅々まで端正で実に美しい。

収録されている5編の短編には3.11、そう東日本大震災と福島第一原発の大事故やニューヨークの9.11が取り上げられている。

「中断された展覧会の記憶」 3.11の時、福島の美術館で開催中だった「アンドリュー・ワイエスの世界」展にMOMAは「クリスティーナの世界」を貸し出していたが、連れ戻すことにする。やはり放射能の影響が心配されたのだ。で、MOMAの展覧会ディレクターの杏子がその役で日本へ飛び、福島へ向かう。ふくしま近代美術館で対応した学芸員の長谷部伸子と杏子との僅かな時間の交流、ふたりの間で交わされる言葉がなかなか好い。

原田マハさんは美術作品に関わる仕事を経験してきているだけに、リアルなフィクションだと感じた。開催される作品展の裏側には人間ドラマがあるんだなぁ・・・。

■『三四郎はそれから門を出た』三浦しをんの読書エッセイ集を読み終えた。彼女はあとがきにかえてに**「この作品は、あのひとの好みにずばり直球ストライクだろうな」とか、「この作品について、ぜひだれかと語りあいたい!」などと、思いを馳せることもできる。**と書いている。

読んだ作品について語りあう、という機会は20代の頃(かなり昔)にはあった。が、その後は無くなってしまった。読書好きの知人・友人はいるけれど、同じ作品を読んでいたということはあまりない・・・。

『三四郎はそれから門を出た』に取り上げられている本で、読んだことがあったのは『海辺のカフカ』村上春樹(新潮文庫)『私の家は山の向こう』有田芳生(文藝春秋)『白い巨塔』山崎豊子(新潮文庫)『黄金を抱いて翔べ』高村 薫。ほとんど重なっていなかった。

読書は十人十色。ひとにすすめられて読むと、おもしろいと思う作品もあるけれど、そうでない作品もある。「そうか、あのひとはこういう作品が好きなのか」とすすめてくれた知人・友人のことを考える。昔(って20代の頃)はそういうことが時々あったなぁ。そのころの本は今でも書棚に並べてある。

『三四郎はそれから門を出た』三浦しをん(ポプラ文庫2012年第3刷)@朝カフェ(松本市渚のスタバ)

■ 我が村の文化祭で行われた中古本プレゼント会でもらってきた本6冊のうちの1冊。三浦しをんは『まほろ駅前多田便利軒』で直木賞を、『舟を編む』で本屋大賞を受賞している。このふたつの賞を受賞しているということから、実力のある作家だということが分かる。だが、ぼくはこれまでこの2作品の他に『しをんのしおり』くらいしか読んだことがなかった。

『三四郎はそれから門を出た』はとにかく読書が好きだという彼女の本に関するエッセイをまとめた本。ユーモアたっぷりに綴られる日々のくらしや読書のことなど。

まえがきにかえてに**私が一日のうちにすることといったら、「起きる。何か読む。食べる。ないか読む。食べる。仕事をしてみる。食べる。なにか読む。食べる。なにか読む。寝る」である。**と書いている(001頁)。**先日、友人の新居に何人かで押しかけ、昼間から宴をした。「お疲れさま!」と、まずはビールで乾杯だ。**(238頁)まあ普通の人はこの文章はこれで終りにすると思うけれど、彼女は続けて次の様に書く。**休日の昼間なのに、いったいなにがどう「お疲れ」なのかわからないが、とにかく乾杯だ。**(238頁)これがこの本に収められたエッセイに共通する彼女のユーモア。

「きらいな動物」というタイトルで猿について書いている。**猿への憎悪が高まりつつある。なんであんな動物が、干支に入っているんだろう。できることならリコールしてやりたい、とまで思う。**(234頁)この先の引用は控えるが、なぜ猿がきらいになったのか、子どものころの出来事を紹介した後、**「さる」と聞いても、意地でも動物の猿を思い浮かべないよう、自分を鍛えたのだ。その甲斐あって、「さるといえば秀吉」と、反射的にすり替えがきくようになった。**(235,236頁)と書く。さらに続けて**「都内に秀吉出没」「イモを洗うかしこい秀吉」「秀吉の群れに荒らされる農作物」といった具合である。人間の知恵の勝利。我が脳内から、ついに動物の猿を駆逐せり・・・・・!**(236頁) このユーモア、この表現力。かと思えばきっちり書評を書いてもいる。才能ある人だなぁ。

最後に、ぼくならこの本のタイトルを「門を出た三四郎はそれから」ってする。こっちの方が良くないか、などとひとり思っている。

①

①

北安曇郡白馬村神城 2022.11.11

■ 向かって右側に立つ男神は盃を手に持ち、左側に立つ女神は酒器を手に持つ酒器像(祝言像)。お互い内側の腕を相手の肩に回している。紙垂で隠されることなく、相手の肩に掛けた手が写っている写真が1枚あった。写真は常に複数枚撮らなくては。

注連縄に玉串。神事が行われた直後だったのかもしれない。像が鮮明だ。新たに祀られた道祖神だろうか、礎石まわりの掘削土の埋め戻しがまだ終わっていないような様子だった。 ②

②

■ 以下追記 この双体道祖神について、平安貴族の衣装を身にまとう道祖神などと安易に書いたところ茲愉有人さんから**「平安貴族の衣装」とはちょっと違う印象を抱きました。**というコメントをいただいた。なるほど、確かに女神の服装を見れば一目瞭然ではないか。**双体道祖神の造形は多様ですね。興味がつきません。**とコメントを結んでいただいているが、これは私への優しい配慮というべきであろう。 ③

③

服装の知識もなく、安易に記事にしてしまったことを反省しなくては。下に追加した写真④は安曇野市内に祀られている道祖神。やはり盃と酒器を手に持っていて両者は同じ型に入る。見比べると、顔の表情も違うし、女神の服装も明らかに違う。④の男神は垂纓冠(すいえいかん)をつけ、冠のひもをあごの下で結んでいる。①の写真で男神の頭上に纓(えい)を見て、平安貴族と早合点してしまった。いや、これは纓ではないのかな・・・。そもそも纓はいつ頃から?

茲愉有人さんのコメントには日本の服装を扱っているサイトのアドレスが添付されている。服装史も広く深い世界だ。

今後、道祖神の服装に言及する場合にはじっくり調べることにしたい。加筆・訂正前の記事から冒頭の平安貴族の衣装を身にまとう道祖神という記述を削除した。

ブログでは十を知って一を書くくらいでなくてはだめ、と反省。茲愉有人さんに感謝します。 ④

④

安曇野の道祖神 2013年2月撮影

■ 上下ふたつに分けられている本のタイトルカードを組み合わせて「バカ受けタイトル」をつくるというゲーム。塩尻のえんぱーくでやっていた。

『アンドロイドは愛をさけぶ』『世界の中心で料理店』 う~ん、どうかな・・・。

1402 松本市梓川梓 4柱無4型 正面梯子背面・側面ブレース囲い 撮影日2022.11.12

■ このところやぐら友だちがSNSに載せている火の見櫓の追っかけをしている。この火の見櫓も、それから火の見梯子Aもそうだし、里山辺の木製の火の見柱もそう。

この火の見櫓の前を通過してしまった。どうもセンサーの調子がよくなかったようだ。場所が違うようだと、引き返してきて気が付いた。「あった、これだ!」。火の見櫓が電柱や住宅の外壁の色と同じような色なので分かりにくかったのだと思う(などと言い訳をする)。

火の見櫓に使われる鋼材は等辺山形鋼が多い。この火の見櫓も等辺山形鋼で組んであり、高さはおよそ4m。平面は1辺がおよそ60cmの正方形で正面を梯子にして残りの3面は斜材で構成している。

正面から見ると、思いのほか端正だ。柱に取っ手を取り付けて昇り降りに配慮している。半鐘の小屋根と木槌、それから消防信号も無いのはちょっと寂しい。

見張り台の床の様子。山形鋼が使われている。厚めの平鋼でも問題ないと思うけれど。

(再) 松本市里山辺 大嵩崎集落 火の見柱 木製 撮影日2022.11.12

■ 山の連なりが松本平を縁取っている。その辺縁の山の麓には古くからある集落が点在している。里山辺の大嵩崎もそのような集落のひとつで斜面に民家が点在している。ここに今では珍しい木製の火の見柱があることを知り、出かけて見てきた。現場からは松本の市街地が望遠できた(写真)。

火の見と消火ホース格納箱、防火水槽が一か所に整備されていた。

柱のステップの間隔などを測り、高さは4m半くらいだと分かった。

柱を挟むように2本の腕木を出してボルト留めしている。切妻の小屋根の下地は厚い板、仕上げ材は薄い鋼板。腕木は腐朽が進んでいる。

木柱の表示プレート。大栄産業と加圧式という文字がある。防腐材の加圧注入により木材を防腐処理したものと思われる。プレートには数字も表示されているが意味は分からない。寸法や仕様の表示だろうか。大栄産業をネットで調べると、やはり木材の防腐処もする会社だった。この柱は電柱用で、転用したのかもしれない。山あいの集落によく似あう木製火の見柱、いつまでも集落を見守り続けて欲しい。

1401 松本市梓川梓 梓川中学校の近く 火の見梯子変形型 撮影日2022.11.11

■ 松本市梓川、旧梓川村にはこのような変形タイプがあることは以前から知っていたが、実際に見たのは最近のこと。まだこのタイプが残っていてよかった。アルファベットのAのような形をしているが支柱が2本で、踏桟を架けてあるから梯子。

正面から見て左側の支柱に手すりが付けてあるが形が実に好い。下端も上端のような形にするのが一般的だと思うが、そうしないで、支柱に沿わせて下に伸ばしてある。

半鐘まで錆びてしまっている。縞鋼板(チェッカープレート)をへの字形に曲げて半鐘の屋根にしている。縞鋼板の縞々は滑り止めのために表面につけた凹凸。側溝などの蓋として使われる。半鐘用の小屋根があるとうれしい。

1402 北安曇郡白馬村神坂(内山地区)4柱切妻4型BC(ブレース囲い) 撮影日2022.11.11

■ 布絵作家・坂井真知子さんからこの火の見櫓を教えてもらった。今日(11日)出かけて、見てきた。なかなかのロケーション。切妻屋根の火の見櫓は珍しい。

後方は2014年(平成26年)4月まで民宿だった茅葺の民家。

波トタンで葺いた屋根。懐かしいデザインの街灯とスピーカー付き

等辺山形鋼の交叉ブレース