147

東御市の海野宿に立っている梯子型の火の見櫓。木造でないのが残念。

**はじめから破壊されることを前提とした考え方に基づいた物作りの哲学は、今のところ工学畑では育っていない。一生懸命、壊れないようにものを作ることはできても、それを一旦壊れたらという想定に基づいて、別のシステムを考えておくことを、現在の一般的工学技術者に求めることは無理であろうか。**(119頁) 『地震と都市 壊滅の危機と防災』 村上處直/日経新書 1977

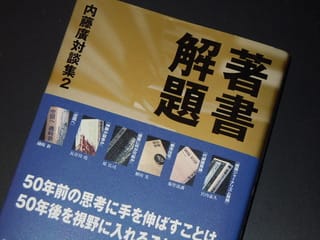

『著書解題 内藤廣対談集2』

■ 広報誌「INAX REPORT」の連載、時代を画した本の著者に内藤廣が行ったインタビュー記事の単行本化。

「INAX REPORT 」で既に読んだものが大半だがこうして分厚い本にまとまると読み応えがある。集録されているのは『空間へ』磯崎新、『建築に何が可能か』原広司、の『代謝建築論 か・かた・かたち』菊竹請訓、『見えがくれする都市』槇文彦など・・・。

たとえ建築は取り壊されてもコンセプト(思想・哲学)は残る。磯崎新も黒川紀章もこのようなことをどこかに書いていた。建築という「もの」に比べたら、コンセプトという「情報」の方がはるかに寿命が永い。磯崎新の代表作を問われれば、僕は『空間へ』だと答える。

建築の「知層」、その断面が鮮明に見てとれる好著。

146 上田市丸子にて

■ 火の見櫓本来の役目を既に終えているのだろうか、広告塔と化した火の見櫓。取り壊されてしまうよりはいいか・・・。四角い屋根に丸い見張り台、細身の櫓はこちら、東信地方の火の見櫓に共通するデザインのようだ。

被災地の復旧・復興には相当時間がかかると思う。大切な人を失ってしまった被災者が再び平穏な暮らしを取り戻すことができるのだろうか・・・、心配だ。被災者のことをずっと気にかけていく、ということを自分に課そう。 このような状況ではあるが、今まで通り、設定したカテゴリーの記事も書きだそうと思う。

追記:その後撤去された。

**例えば、千年に一度の大地震がきた時に、地下の所の貫梁が先行して壊れるようなシステムにして一編、壊しておいて、それを戻す。(中略)その辺は常にフェールセーフというか、「リダンダンシー」の確保をやらないとダメなんです。(後略)**

**やっぱり、全く今まで前例がないものをやろうとしている時には、それくらい慎重にならなかったら、何があるか分からない。だって、地震だってまだ分かっていないわけすし、何も分かっていないんですよ。やっぱりそこのところを自覚しなきゃ。(中略)自然に対してはやっぱりすごく謙虚にならなきゃいけない。(後略)**

以上 構造家・佐々木睦朗氏の発言(『内藤廣対談集 複眼思考の建築論』 INAX出版 37頁)

少し元気を出して中断していた「日々の読書」を始める。

先日届いたこの本は「INAX REPORT」に連載された内藤 廣さんのインタビュー記事を集録したもの。せんだいメディア・テークの構造設計をした佐々木さんのように千年に一度の地震を想定内としている技術者もいれば、全く想定外としている技術者もいる・・・。一体この違いは何に拠るのだろう・・・。 想像力かもしれない。

145 東筑摩郡麻績村で見かけた火の見櫓

■ 麻績(おみ)は中山道の洗馬(せば)から善光寺に至る善光寺街道の宿場だった。

柱材、横架材、脚部のアーチ材など、櫓の構成部材は鋼管。まるで笠のような小さな屋根がちょこんと載っている。避雷針につけられた矢羽の手づくり感がいい。

山あいの村の素朴な火の見櫓。

■ 前稿に引き続き本稿も「包む」を取り上げる。

「火の見櫓はおもしろい」はただ単にタイポロジーを楽しんでいるだけなのだが、「包む」は対象も広く、内容もどうやら多岐にわたりそうでタイポロジーという切り口だけでは扱いきれないような気がする。この先どうなることやら・・・。

さて、この写真は・・・、カラマツの集成材で被覆した(包んだ)H型鋼のモデル。このような複合構造材で一時間の耐火性能を有することが実験的に確認され(これは集成材が燃え止まることによる)、耐火構造の建築が実現している。下の写真はその実例(名古屋)。一時間耐火性能では最上階から4層までに使用が制限されるから、この5階建てのビルの場合、1階はRC造。

近年、環境保全の観点から木材利用の促進が求められており、国も公共建築に積極的に木を使う、という方針を打ち出している。現行の建築基準法では木の使用がかなり制限されているが、このような複合構造材による建築がもっと実現してもいいのではないか、と思う。

144 筑北村坂北で見かけた火の見櫓

■ この火の見櫓にはブレース(柱材と横架材とで構成される四角いフレームに入れる斜材)が無い。 柱材には等辺山形鋼が使われることが多いが、この火の見櫓には100×100の角形鋼管が使われていて、剛性が高いためであろう。

櫓の外に設置された梯子に籠状の覆い(名称が分からない・・・)が付けられている。これで上り下りの際の恐怖感が相当和らぐはずだ。

6角形の屋根に、6角形の見張り台。共に意匠はごく普通。

■ 注文しておいた『江戸の坂 東京の坂』 横関英一/ちくま学芸文庫が届いた。

カバー裏面から本書の紹介文を引用しておく。

**東京の坂道と、その名前を見つめると、江戸庶民の暮らしと心が浮かび上がる。東京中を隈なく歩き、古書や古地図を渉猟して、坂道に織り込まれた歴史を辿る。**

興味深い内容の本だ。 読み始める頃には桜が咲いているかもしれない・・・。

メモ)カバー写真:東京九段坂(明治26年)

■ 雑誌「クウネル」に掲載された川上弘美の掌編小説をまとめた 『ざらざら』*1。

川上弘美の描く小説世界は春霞のように輪郭がはっきりしない。ふわふわと宙に浮かんでいる。そう、作品名にもある「風花」のように。『ざらざら』、単行本は2006年に発行されたが、この度文庫化された。カワカミワールド好きとしては当然文庫でも読む。

*1「野生時代」と「Lois Crayon」に発表された作品も含まれている。

■ 2月のブックレビュー

『成熟と喪失』を30年ぶりに再読した。副題「〝母〟の崩壊」が何を意味しているのか、どう理解するかがポイント。

『モンシロチョウ キャベツ畑の動物行動学』 小原嘉明/中公新書

モンシロチョウなどでは紫外色が配偶者を特定するための信号色として必須の役割を演じている。紫外色は鱗粉に含まれる紫外線吸収物質の量によって決まる。再読してこのことを確認した。

読み始めた『形の生物学』には、なんと擬態するトラフアゲハという北アメリカに生息するチョウが紹介されている。

『江戸の紀行文 泰平の世の旅人たち』 板坂耀子/中公新書

江戸時代の旅人には筆記用具は必携だった。カメラなど無い時代、旅先で積極的に聞き込み調査をして情報を得て、紀行文としてまとめていた。優れた観察眼と表現力、江戸の旅人を見習わなくては・・・。

■ 『形の生物学』 本多久夫/NHKブックスを読み始める。著者は生物の多様な形に共通するものとして「袋」に注目する。

**本書は多細胞動物の袋構造に注目し、袋の実体と袋の形成のされ方、および袋の果たしている役割について述べるものである。**(8頁)と「はじめに」で著者は簡潔に書いている。

袋の役割は、移動する生物体では動く個体をひとまとめにすることだと著者は指摘し、外界に対する仕切りの役割でもあると続ける。で、第一章は「身体は袋でできている」。

ヒトの体をトポロジカルに筒、管と捉え、ドーナッツと同じだとする見方はよくある。このドーナッツを覆う表皮シートをイメージすると確かに閉じた袋構造であることが分かる。

なかなか、おもしろそうな内容の本だ。今週は読書に時間を割こう・・・。

■ 『江戸の紀行文 泰平の世の旅人たち』 板坂 耀子/中公新書 を読み終えた。

江戸の紀行文といえば芭蕉の「おくのほそ道」しか思い浮かばないと先日書いたが、その後十返舎一九の「東海道中膝栗毛」もあったなと思い出した。本書で朱子学者の貝原益軒が優れた紀行作家でもあったことなどを知った。

貝原益軒は「木曽路記」の跋文で木曽路を岐岨路としている。手元の漢和辞典で「岐」にはえだみちという意味があり、「岨」には険しい山路という意味があることを知った。そうか・・・、「木曽」は元々「岐岨」で、細くて険しい山路というような意味だったのだ。

このことを知っただけでもこの本を読んだ意味があったと思う。あの司馬遼太郎だってたったひと言を絞りだすのに膨大な資料にあたった、というではないか。

伊勢松坂に小津久足という優れた紀行の書き手がいたことも知った。(加筆予定)