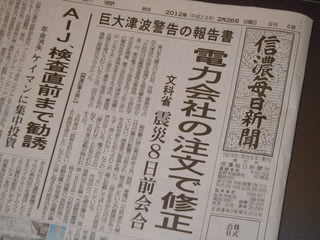

2月の読了本7冊 しまった!『古事記』橋本治を並べ忘れた、ということで別撮りして追加。

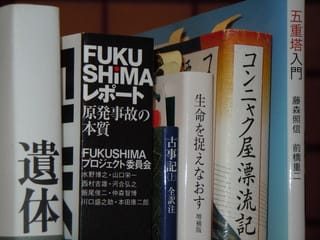

『五重塔入門』 藤森照信、前橋重二/新潮社とんぼの本

釈迦の遺骨を納める仏塔がインドから中国、朝鮮を経て日本に伝わった。インドでは「土マンジュウ」(藤森さんの表現)だった仏塔が中国で塔状に形を変え、日本に伝わると日本人の優れた感性によって美しい五重塔に昇華した・・・。巻末に収録されている前橋重二氏の「卒塔婆からスカイツリーまで五重塔2500年史」は飛鳥時代から近現代に至るまで、五重塔の構造や意匠などの詳細な考察。時々読みかえしたい。掲載されている五重塔の写真がみな美しい。

『コンニャク屋漂流記』 星野博美/文藝春秋

著者の家族や親戚を大切に思うこころがルーツ探しの旅に向かわせた。会話のライブ感がいい。昨年話題になったノンフィクション。

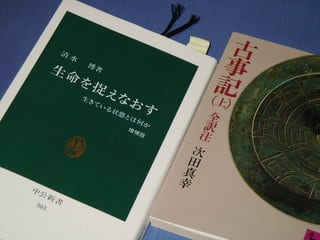

『生命を捉えなおす 生きている状態とは何か』 清水博/中公新書

福岡伸一氏の動的平衡って、この本の著者が唱えた動的秩序と同様の概念だろうか、たぶんそうだろう。静的(スタティック)で要素還元的な分析では生命現象は捉えきれない。生きている状態ってそういうものなのだ。難しい数式なども出てくるが、飛ばして読んでいいだろう。

『古事記』橋本治/講談社

少年少女向け古典文学全集の1冊。**日本神話としてなじみ深い話の数々が、飾り気無く力強く描かれている。ここには日本人の心と行動すべての原初の姿を見つけることができる。**カバーに記された紹介文。巻末には古事記の原文(一部)、神々の系図、本に登場する神々のリストが載っている。大人のための古事記入門書。

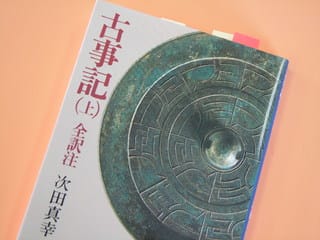

『古事記(上)』全訳注 次田真幸/講談社学術文庫

2月の読書の大きな成果は古事記の書き下し文を読んだこと。古事記を読むとは全く予想外のことだった。今年は古事記編纂からちょうど1300年にあたる。小学校の低学年の時に読んだ日本の神話の記憶がよみがえってきた。読んだのは上巻の神話だが、その内容のおもしろさは、最近よくあるCGを駆使した冒険物、ファンタジー物の映画に劣らないだろう。

メモ

古事記 712年に編纂完了

日本書紀 720年に編纂完了

『FUKUSHIMAレポート』 『遺体』

2冊とも同僚から借りて読んだ。新聞やテレビで報じられてきたことが全てではないということを改めて認識した。『FUKUSHIMAレポート』は原発事故に関する様々な角度からのレポート。福島第一原発の大事故以前は原発について何も知らなかった・・・。『遺体』 東日本大震災の惨状はテレビの映像で随分見た。映像ではなく、文章による記録を「本」にして残すことの意義は大きい。