■ 文庫は新潮、新書は中公

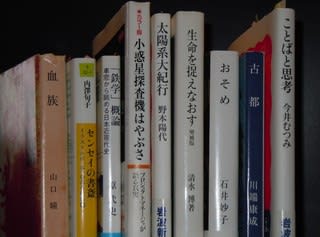

『ことばと思考』 今井むつみ/岩波新書

**異なる言語の話し手は世界の見え方が違う?!** 言語と認識との関係、興味深いテーマに実証的に迫る。

『古都』 川端康成/新潮文庫

昨年は川端康成の作品を何作か再読した。季節のうつろいを織り込んで描く人生の機微。

『おそめ』 石井妙子/新潮文庫

人生山あり谷あり。

△2010.12

▽2011.01

『生命を捉えなおす 生きている状態とは何か』 清水 博/中公新書 年越し本

**生きている状態にあるシステムは情報を生成しつづける** 様々な階層、レベルの生命システムに共通する普遍性。

『太陽系大紀行』 野本陽代/岩波新書

1957年、初の人工衛星打ち上げ。それから50年、多くの探査機がもたらした太陽系の惑星や衛星、小惑星の情報。

『小惑星探査機はやぶさ』 川口純一郎/中公新書

「はやぶさ」プロジェクトマネージャが解説するミッションのすべて。

『「鉄学」概論 車窓から眺める日本近現代史』 原武史/新潮文庫

「鉄」は広い、「鉄」は深い!

『センセイの書斎 イラストルポ「本」のある仕事場』 内澤旬子/河出文庫

『血族』 山口 瞳/文春文庫

良書には再読させる力がある。カバーデザインは田中一光(日本を代表するグラフィックデザイナー)。

①

①

②

②

③

③