■ 全国学力テストの結果が先日公表された。今年も小学生の成績は全科目秋田県がトップだった。なぜ秋田県は成績がいいのだろう・・・。昨年、このことについて書いた記事を再掲する。私の眉唾な推論は今も変わってはいない。成績の良い秋田県に学ぼうと視察・研修が盛んなようだが、子どもたちの帰宅後の生活の様子も把握すべきだと思う。秋田は塾通いをしている子どもの割合がなんと全国で最も低いそうだ。

*注)以下は昨年の結果に関する昨年書いた記事で今年のものではない。

1

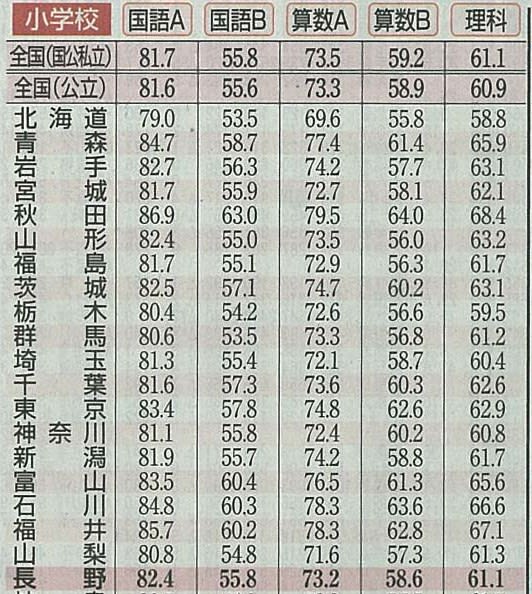

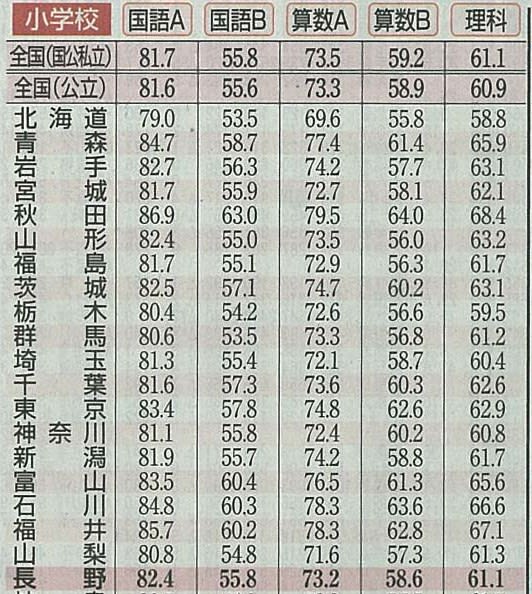

■ 2012年4月に全国の小学6年生と中学3年生を対象に行われた全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)の結果が2012年8月22日の朝刊に掲載されていた。

平成24年8月22日付信濃毎日新聞より転載(部分)

国語A、国語B、算数(数学)A、算数(数学)B、理科のテストの結果が都道府県別に一覧表で示されている。

成績をみると小学生の成績は全教科で秋田県がトップ。中学生の成績も理科を除く教科で秋田県はトップだ。ちなみに中学の理科の成績が秋田県より上位なのは、富山、石川、福井の北陸3県のみ。

なぜ秋田県は成績がいいのだろう・・・。 教える側、教師の能力の違いによるのだろうか。それとも教わる側、子どもたちの能力の違いによるのだろうか。

私は後者、子どもたちの学習能力の差によるところが大きいのではないかと思うのだが、このことを実証する、根拠を示して説明することはできるだろうか・・・。

小学生の夏休みの自由研究からノーベル賞級の研究まで、仮説を立て、それを明快な理路によって実証するという基本的な構成は同じだ。

なぜ秋田県は成績がいいのか実証するのは無理だとしても仮説を立てることはできるだろう。以下、眉唾な仮説。

公立校の教師より私立校の教師の方が教え方が上手く、いや上手いかどうかは別として子どもたちによい成績を収めるように教えることに長けている(と思われている)。

でも上表に示された国公私立と公立の全国平均正答率に有意な差がないことから(って解釈していいのかどうか、統計学の素養が全くないから分からないが)、テストの成績には教える教師の能力はほとんど関係ないということが分かる(これ、ホントかな)。

テストの成績はやはり子どもたちの学習能力によるのだ。では一体、学習能力に差をもたらす要因ってなんだろう・・・。

私は国語の能力が大きく関係していると思う。数学の問題や理科の問題も言葉で考えるのだから。そう、論理的な思考は言葉、国語力が基本になるのだ。そういえば数学者には優れたエッセイを書く人が多い(ってホントかな)。

確かに秋田、富山、石川、福井の小学生6年生たちは国語の能力が高いことがテストの結果に出ている。国語B(基礎的な知識を問うのがA、活用力を見るのがB)の成績はこの4県だけが60点を超えている。ちなみに中学3年生の国語Bの結果も秋田県がトップで唯一70点以上の得点。

一体何がこれらの県の子どもたちの国語の能力を高めているのだろう・・・。

家庭環境が大きく影響していると考えるのが妥当だろう。子どもたちは普段の生活時間の大半を家庭と学校で過ごしているのだから。

秋田県は三世代同居率が高い(平成19年の調査では山形、福井に次いで全国で3番目)。このことから三世帯が同居する家庭内で活発に交わされる会話が子どもたちのコミュニケーション力を高めているのではないかという仮説が浮かぶ。

確かに山形県や福井県の中学3年生の国語Bの成績も高い。福井は2番、富山が3番、山形は富山に次いで4番。

2

■ 以前書いた関連記事に加筆してここに再掲する。

何年か前のこと、東京で開催されたあるセミナーで興味深い調査結果が報告された。宮城県内のある都市(確か仙台だったと思う)の小学校の子どもたちにあるミッションが課せられた。それは、学校の近くの老人福祉施設のおじいちゃん、おばあちゃんと知り合いになっていろいろ話しをするというものだった。

子どもたちは施設に何回か通ううちにおじいちゃん、おばあちゃんと知り合いになって学校での出来事などを話すようになっていく。内気でなかなか話し掛けることができない子どもには、施設の職員がサポートをしたそうだ。

親しくなったおばあちゃんがある日突然いなくなってしまう・・・。おばあちゃんが亡くなってしまったことを知らされると、子どもはポロポロ涙をこぼして泣き出してしまう。寂しさや喪失感を初めて感じる子どもたち。

さて、冒頭の興味深い調査報告というのは施設に通ってお年寄りといろんなことを話すようになって、子どもたちの成績が向上したということだ。この調査をしたのは主に学習参考書などを出版している会社だった。

自分の気持ちを相手に伝え、相手の話を聞く。こうして内容を共有して一緒に喜んだり悲しんだりという、コミュニケーション力が次第についてくる。そのことが成績の向上に繋がっているのではないかとする見解が示された。

核家族化の進行、地域の人たちの交流の希薄化などに伴って、子どもたちがお年寄りと話す機会が減ってしまっているのが現状だ。お年寄りに限りらない、友だちや家族とも会話する時間が減ってきているという全国的な傾向の中にあって、三世帯同居率の高い秋田県は家庭内で会話が活発に行われている(という現状認識が正しいと仮定)。この環境が全国学力テストで好成績を収めることにつながっているのではないか。

秋田県や北陸3県の子どもたちが好成績を収めている理由は決して単純なものではなく、いろんな要素が関係しているとは思うが、家庭内の良好なコミュニケーション環境が子どもたちのコミュニケーション力を高め、そのことが好成績と大いに関係しているというのが、私の眉唾な仮説だ。

さてこの仮説、風が吹けば桶屋が儲かるということわざより理路は明快だろうか・・・。

①

① ②

② ③

③