■「U1さん、ブログに載せる本の写真ってどうしていつも斜めってるんですか?」と最近訊かれた。

「正面から撮るとストロボの光の反射で表紙が光ってしまうから。それと広角系レンズで撮ると、直線が曲がって写ってしまうから」と答えた(斜めってるって若者ことば?)。

『日本庭園』小野健吉/岩波新書を読み始めたばかりだというのに注文しておいた『細胞の意思 』団まりな/NHKブックスが届いてしまった。

**外的変化にしなやかに対応しながら的確に行動する細胞たちのけなげな姿を生き生きと描き、生命を分子メカニズムの総体ととらえる硬直した発想を越えて、細胞こそが自発性の根源であることを力強く打ち出す。生命という複雑な現象の本質に迫る野心作!**とカバーの折り返しにある。なかなか面白そう。週末に読もう。

もっとも、龍安寺の抽象的な石庭について、石の配置が黄金比によって決められているという説を採れば、石庭の美は数理的な秩序によるものということになるのかも知れないが・・・(石の配置が星座に拠っているという説もあるようだ)。

今年は繰り返しの美学の対象を広げ、さらにこのような日本庭園の美についても取り上げようと思っている。このことは既に書いた。美について広く考えてみよう、というわけだ。

そこで手始めに日本庭園をテーマにした本を何冊か読もうと思っているが、今日の夕方書店で『日本庭園』という岩波新書の新刊を買い求めた。副題に「空間の美の歴史」とある。

しばらく前に『日本の庭園 造景の技とこころ』進士五十八/中公新書を読んだが、類書を何冊か読むことで、日本庭園の美などという曖昧な輪郭が次第にはっきり見えてくるのではないか、と期待している。

どうしても岩波新書の表紙は滲んでしまう、なぜだろう・・・。

知識の無いものは見えない。視覚的に受容しても脳が認識しない。過日京都に出かけた際、青蓮院でガイドさんに小堀遠州作の名庭だと説明されても??となるだけだった。

まずは日本庭園に関する基礎的な知識を得ることだ。でも日本の歴史を知らないからなぁ・・・。

■ 単行本(左)と文庫本のカバーデザイン(新潮社のHPより)。私の好みは右、文庫本のデザイン。余分なものを排除して対象にキッチリ迫ったデザインが好き。

『凍』沢木耕太郎/新潮文庫を読了。

**一本の指を失っただけで、人は絶望するかもしれない。しかし、十八本の指を失ったことは、妙子を別に悲観的にさせることはなかった。(中略)大事なのはこの手でどのように生きていくかということだけだ。**

ヒマラヤ ギャチュンカンから奇跡の生還を果たした夫婦、山野井と妙子。妙子は凍傷を負った両手の指十本全てを付け根から切り落とすことになっても決して悲観しない。生へのひたむきさに思わず涙ぐんでしまった。

沢木耕太郎は『深夜特急』を単行本で、『檀』を文庫で読んで以来何年ぶりだろう・・・。

**信長は、さきほどから、棟梁たちの天主指図を一心に見比べている。(中略)又右衛門にとって、今日の集まりは針のむしろである。総棟梁である自分の指図が採用されたところで当り前。信長がほかの棟梁の指図を気に入ったとすれば、総棟梁としての面目は地に墜ちる。**

『火天の城』に出てくる、今でいうプロポーザルの場面。

二の丸御殿にあつめられた大工棟梁たちが信長の前で自分の提案図面(指図)をもとに簡単にプレゼンをする。

各提案に対して信長は「この天主はいかにも重厚である」「おもしろい」「池上の工夫はさすがである」などと簡単に講評する。

「これもよい。望楼が秀逸である。八角堂とは、よくぞ勘考した」という講評を得たのが又右衛門の提案。

最終的に「絢爛な又右衛門の指図で建てよ」という信長の言葉で決定したのが**黒い櫓の上に、赤い柱の八角堂がのり、その上に、金柱の黒い楼閣がのっている。望楼の屋根は朱瓦で(後略)**というこの案。↓

女乱波(スパイ)のハニートラップあり、**天主の異変に最初に気づいたのは以俊だった。(中略)床の傾いているのがはっきりわかった。部屋の中心と端とでは、二寸以上の高低差があった。(後略)**と完成間近の城に異変ありで、物語はなかなか面白い展開。

そして最後、**七層の塔が、轟音とともに崩れ落ちた。**と物語は終る。

さて、次は沢木耕太郎の『凍』。

■ 山本兼一さんの『火天の城』文春文庫を面白く読んでいるが、ちょっと寄り道をして『藤森照信、素材の旅』新建築社を読んだ。

この本、白いカバーにいくつか丸い穴があいていて表紙がちらほら顔をのぞかせている。面白いデザイン。

現代の建築は鉄とコンクリートとガラスで出来ている。藤森さんの建築は土と石と木で出来ている。今ではほとんど使われなくなってしまった自然素材にこだわる藤森さんの建築用自然素材の加工現場紀行、そして加工体験記。

奈良県桜井市では檜皮(ひわだ)はがしに挑戦、島根県木次町では柿(こけら)板の加工に挑戦。

柿(こけら)という漢字は柿(かき)と区別がつかないが、こけらには横棒の上のテンがなくて、縦の棒が貫いている。

岡山県の牛窓町では焼杉に挑戦、栃木県大谷町では大谷石の表面加工に挑戦、などなど。

あとがきによると、この本は戸田建設の広報誌に92年から連載中の「建築用自然素材を訪ねる旅」の中から20回分をまとめたものだそうだ。

「どこでどのようにつくられているのかを知っている材料を使う。これワ、設計の基本だゼ」石山修武さんならこの本の解説にこんなことを書きそうだ。

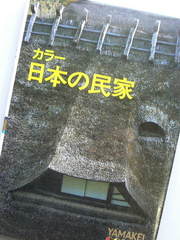

■ この本を神田の南洋堂で買い求めたのが1980年の2月。全国各地の民家を美しい写真で紹介しています。高知県梼原町の民家の写真(下)にすっかり魅せられてしまいました。

『カラー日本の民家』山と渓谷社に掲載されている民家

ここに行ってみたい・・・。

翌月(1980年3月)、ただこの民家を見たいとの思いから、四国まで出かけたのでした。高知県の海岸沿いの町 須崎から四万十川上流の谷間の町 梼原まではバスで2時間半。

本に載っている民家を見ることが出来ました。

堂々とした屋根ですね。立派な針目覆い、その上に一本の化粧竹が付いています。棟周りは雨で傷みやすいので、上の写真に写っているようにカラートタンにしてしまっているものも少なくありません。もうこんな立派な屋根を見ることはほとんど出来ないでしょう。

■ 幼なじみ10人の「28会」。海外旅行2回、国内旅行2回。今回で5回目、京都旅行で初めて全員参加が実現した。

小型の観光バスで8時に出発。「朝からビール」な旅行。ガイドさん同行の旅行って一体何年ぶりだろう・・・。

およそ4時間で京都着、で、まず金閣寺。ここは銀閣寺のようなアプローチ空間の演出はない。金ぴかの建築なのに周囲と違和感なく調和しているのは何故だろう・・・。理由が分からない、1階が金ぴかでないから? ここでは持ち出し梁の繰り返しに注目。梁の小口の白が映えている。

次、北野天満宮。梅が見頃だった。ここでも繰り返しの美学に注目。

青蓮院、ここは初めて。小堀遠州作の庭に注目するも、繰り返しの美学に慣れてしまっていて・・・。庭を観察しても美が「見えない」。朝からビールで酩酊してたから名庭が見えなかった?

夕食は老舗の割烹で京料理。「和服の女性」の帯の柄を観察。平面的に広がる繰り返しにみる美。

2日目。まずは清水寺。本堂舞台の木組みに注目、貫の天端に付けられた雨除けの板によって強調されている、繰り返しの美学。

ちょっと足を伸ばして八坂の塔へ。「五重塔の美は屋根の繰り返しにあり」

京都を離れて近江八幡へ。近江牛のステーキで元気になって、板張りの外壁の繰り返しで緩やかに秩序づけられた古い街並みを歩く。

安土町にて「信長の館」を見学。再現された安土城天主の最上部5階、6階部分に注目。安土城築城の物語『火天の城』山本兼一/文春文庫を読書中なので、興味深かった。

非日常な2日間、有意義だった。ガイドさん(深い知識、感服)と運転手さん、そして幹事のN君はじめみんなに感謝。

4修学旅行では外せない清水寺。

本堂屋根の瓦

繰り返しの美学な本堂舞台の構造。貫上部の雨除け板がリズミカルで美しい。

5近江八幡の街並み

板張りの外壁、その繰り返しが街並みにゆるやかな秩序をつくっている。

白雲館(確か登録有形文化財)

館内のステンドグラス(横フレを縦に載せる)

■ この週末、幼なじみ10人で京都へ。

絵はがきのような写真ばかりではつまらないので、例によって繰り返しの美学なシーンに注目。以下見学コース順に掲載。

1金閣寺

野だて傘の下で抹茶をいただく。

2菅原道真を祀る北野天満宮

拝殿、ここでも繰り返しの美学なシーンに注目。

北野天満宮といえばやはり梅。

3青蓮院 小堀遠州の作と伝えられている庭

繰り返しの美学なシーンを探すと・・・。

4夜

酔っても繰り返しの美学な帯に注目 京料理 花楽にて

■ 愛媛県の西南端、豊後水道に突き出た半島に位置する外泊。石積みの集落については既に書きました。台風から住居を守るために築いた石積みに、地元の人びとのこの地に暮らすという強い意思を感じます。

軒先にまで達する石積み

民家 昔の記録 198003

瓦葺き屋根の棟は強風の被害を受けやすい部位。魚網をかけて細いワイヤで固定しています。傾斜地の集落ですから、こんなアングルの写真が撮れました。自然条件の厳しい地域の民家に見られる様々な工夫です。

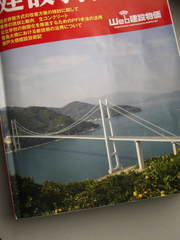

■ 建設資材などのコスト情報をまとめて掲載している「建設物価」という刊行物、その今月号の表紙に豊島大橋が載っている(写真)。この吊橋の完成によって、広島県呉市から愛媛県今治市の岡村島まで7島が陸路で結ばれたそうだ。

建築と土木は隣り合わせの領域だが、建築技術者は土木のことをよく知らない。

この吊橋に関する技術レポートが「建設物価」の巻頭に掲載されいていたので、「隣りの芝生」を覗いてみた。

吊橋で技術的に最も重要なのは主ケーブルにかかる張力をいかに確実に地盤に伝えるか、ということだ。

レポートによるとこの重要な役割を担う構造物をアンカレイジというそうだ。アンカレイジには3つの形式があるそうで、この吊橋には岩着式と重力式、2つの形式が採用されているとのこと。

長大な吊橋は日本にいくつもあるが、岩着式アンカレイジを採用した例は今までになく、この豊島大橋で初めて採用されたという。

岩着式アンカレイジについて説明している箇所をレポートから引用する。**良質な岩盤の前面及び背面にコンクリート支圧板を構築し、小口径の削孔部を設けそこに緊張材(PC綱より線)を挿入してプレストレスを導入することにより、支圧板と岩盤とを一体化させた構造体とする。その構造体の引抜き抵抗力により、吊橋主ケーブルから伝えられる張力に抵抗する形式である。**

建築でも例えば張弦梁の端部、テンションロッドを固定する部分はこれと原理的に同様の仕掛けになっているとみなしてよいと思うが、スケールが全く違う。

吊橋の支圧板の厚さは掲載されている図面の場合、1.6メートル。張弦梁の場合、支圧板に相当するスチールプレートの厚さは規模にもよるがせいぜい1~2センチ程度だろう。

代々木第一体育館は吊橋と同じケーブルによる構造が採用されていることでもよく知られている。アンカレイジに相当するコンクリート塊が写真の左端に写っている。

吊橋もこの体育館もどちらも美しいと思うが、吊橋の方は「素形の美」と評してもいいかも知れない。構造原理がそのままストレートに表現されている。

建築の恣意的なデザインによる美は土木の必然的な美に比べると弱い、この頃時々そう思う。丹下さんのこの代々木は例外的な事例だろう・・・。

■ 前稿に書いた『利休にたずねよ』。利休の美を追求する情熱は一体何によるものだったのか・・・。それを求めて切腹の日の朝から50年も前の出来事にまで何篇もの短篇を連ねて遡っていくというミステリアスな構成でした。

同じ作家の『火天の城』文春文庫を買い求めました。ユニークなデザインの安土城建設というビッグプロジェクトに挑んだ棟梁親子。

これは面白そう。

■ 昨晩、「手塚治虫・現代への問いかけ」というテレビ番組に安藤忠雄さんが出演しました。

安藤さんには手塚さんが描いた都市について、さらに自身の都市論を熱く語って欲しかったのですが、手塚漫画の魅力をさらっと語るにとどまったのは少し残念でした。

以前、手塚治虫さんについて書きました。同じ内容を繰り返しますが、「鉄腕アトム」はロボットの究極的な姿ですね。今から50年も前にロボット開発の到達点がビジュアルに示されたことは驚きです。

手塚さんはアトムの活躍する舞台として未来都市の姿も提示しました。その姿に今の東京がよく似ている、という事実。手塚さんの予見力には驚きます。都市もロボット同様手塚さんのイメージを追いかけてきたのかもしれません。

番組で安藤さんは、今の建築家は都市のありようを提示できない。みんなどうすればよいのかわからず右往左往している、と指摘していました。今の建築家は自己完結的な建築にとどまって、構想が都市にまで広がっていかないんですね。伊東さんや隈さん、妹島さんの示した都市構想ってみたことがないです。

丹下さんや菊竹さん、黒川さん、1960年代には建築家は都市の構想をビジュアルに提示していました。

この本には東京湾上の都市の構想(東京計画―1960)が載っています。

今、エコな都市のありようを提示する必要がありそうです。手塚さんなら今から50年、100年先の都市をどのような姿として示したでしょうね。

私は超高層ビルが林立する都市ではないだろう、と思いますが。そう、そろそろ「脱超高層ビル宣言」しないとまずいんじゃないかと・・・。

「地球環境保護のため、割り箸の削減に取り組んでいます。割り箸が不要のお客様は、お申し付けください。」

夜遅くまで残業するために時々買い求める弁当にこんな表示付きの箸袋がついてきます。

これで割り箸の経費を削減できたり、地球環境の保全に取り組んでいることをお客さんにアピールできれば企業イメージの向上にも繋がる・・・。これも確かにひとつの見識だと思います。

***

木材が他の資源と決定的に違うのは、木が本来の意味での再生可能な資源で、総量が決まっていないということでしょう。いくらでも再生できる唯一の資源、それが木ですよね。

木を育て、木を使うという50年以上の長い循環(サイクル)が健全に維持できていないという現状に問題があることは明らかでしょう。

木の需要がないから木を切り出さない、切り出してもペイしない。切り出さないから山が保全されず荒廃していく・・・。

この悪循環を断ち切って前述した健全な循環にするために、まず木の需要を増やす努力をするということを考えてもいいのではないか、と思います。

今朝の新聞に、落ち込む製材出荷量を回復するために奮闘している木曽の製材会社の社長が紹介されていました。建材以外でも、かまぼこの板、皿、スノーボードなどの新製品を手掛けているそうです。

これらの需要がどの位あるのか分かりませんが、割り箸の需要が増えれば、どうでしょう。木の健全な循環に多少なりとも寄与できるのではないか、と思うのですが。

「地球環境保護のため、国産の割り箸の需要を増やす取り組みをしています。」こんな表示付きの国産割り箸があってもいいと思うのです。

でも割り箸ではこの問題の本質的な解決にはならない、と思います。やはり土木や建築資材としての需要をもっともっと増やすことを考えないと・・・。

建築で造作材として国産材を使うとしたら・・・米松、米栂などに替わる適当な国産材が思い浮かびません。杉、桧、松?

建築設計者はもっと木のこと、木構造のことを勉強しなければいけない、積極的に木を使うことを考えないといけない、そう思います。

まとまりませんが、とりあえずアップしておきます。