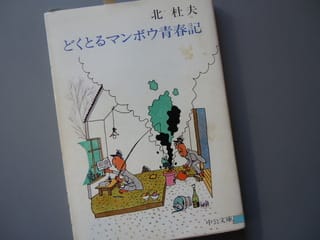

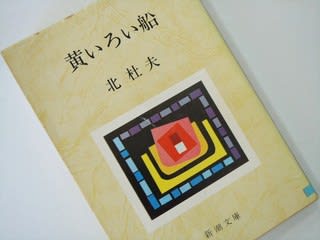

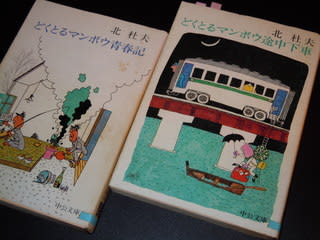

■ 北杜夫の作品の多くは新潮文庫か単行本で読んだが、タイトルに「どくとるマンボウ」を冠したシリーズは中公文庫で読んだものもある。佐々木侃司氏のイラストが好きだ。

『どくとるマンボウ青春記』を読み終えた。バンカラな青春がユーモアをもって綴られている。でも、こんなくだりもある。北杜夫が松高を卒業して、東北大の医学部に合格してから、松本を再訪した時のことだ。

**そうしたつまらない、そのくせ貴重なように思える数々の追憶も今は幻となって、闇に溶けこんでいる。私は卒業生で、たとえ松本にいるにせよ、もはや松高生ではないのであった。(中略) ただ一人、懐かしさのこびりついた町を単なる外来者として蹌踉(そうろう)と歩いているのだな、と私は思った。よろめき歩けば歩くほど、暗い町は私から遠ざかった。なにもかも遠ざかった。**(173、4頁)

繰り返し書くが、この寂寥感、孤独感が私は好きなのだ。

引用した部分の前には縄手通りにあった高い火見櫓に寮生が登ったことが書かれている。読みはじめる前、確か火の見櫓(本文では火見櫓と表記されている)が出てきたというおぼろげな記憶があったが、やはり出てきた。

さて、次は・・・。

手元にある北杜夫の作品は文庫本だけで約40冊、単行本を加えると70冊を超える。すべて読もうとすると、週に1冊のペースでも1年以上かかってしまう。適当にピックアップして読むことにしよう。

『どくとるマンボウ途中下車』を書棚から取り出した。