360

360

■ 越年登山。年末に入山して山中で新年を迎え、下山する登山のこと。ならば、年末に読み始めて年明けに読み終える読書を越年読書と言ってもよさそうだ。意味も通じるだろう。越年読書で読む本を年越し本としてきた。だが・・・、年越しそばを大晦日に食べるように、年越し本も大晦日に読み終えてしまう本にならないだろうか。道路を跨いで立っている火の見櫓を道路またぎと呼ぶなら、年またぎ本が好いかもしれない。そう、年またぎ本。

年またぎ本、安部公房の『方舟さくら丸』(新潮社1984年)を読み始めた。文庫本は製本がばらけてしまっているので、単行本にした。文庫本を読むのとは、なんだか気分が違う・・・。普段とは違う特別感を感じて良いかも。

■ 12冊。これ程読んだのはおそらく初めて。このところ本が読みたいと、強く思っている。理由は分からない・・・。

3月から新潮文庫に収録されている安部公房の作品を読んできた。既に絶版になった作品を含め、手元に23冊あるが、今月『燃えつきた地図』『飛ぶ男』『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』の3冊を読んだ。残すところ『方舟さくら丸』1冊となった。年越し本として読み始めよう。

紫式部関連本を3冊、清少納言の『枕草子』(角川ソフィア文庫)を加えると4冊読んだ。『散華 紫式部の生涯』で、作者の杉本苑子さんは **「和泉式部は情の人、清少は感性の人、そしてわたしは・・・・・」理の人とでも位置づけて、書きつづけるほかないと小市は思う。**(下巻275頁)と書いている。これは平安の女流作家3人に対する杉本さんの寸評。和泉式部のことは分からないが、『枕草子』を読めば清少納言が感性の人という評は分かるし、紫式部が冷静にものごとを観察した理の人、というのも分かる。

『日本近代随筆選 1 』(岩波文庫)に収録されている柳田國男の「浜の月夜/清光館哀史」は印象に残る作品。

『戦後総理の放言・失言』吉村克己(文春文庫1988年) 政治にも昭和史にも疎いので、発言の政治的・社会的背景までは理解が及ばない。だが、政治信条に従って発言していたということは、分かる。中曽根康弘、佐藤栄作、田中角栄、三木武夫、福田赳夫、大平正芳、鈴木善幸、竹下 登・・・。

岩波新書2冊『論理的思考とは何か』渡邉雅子、『江戸東京の明治維新』横山百合子、どちらも手堅い論考と括ればよいか。

積読本の山がだいぶ低くなった。

■ このところ本が読みたいという欲求、読書欲が強い。なぜだろう・・・。今月(12月)11冊目は、『江戸東京の明治維新』横山百合子(岩波新書2018年)。

明治維新について歴史の教科書的な総論ではなく、具体的に論じている。本書については何も知らなかったが、年に何回か行く想雲堂という松本市内の古書店で偶々目にして、買い求めていた。なかなか好い本と出合ったと思う。

明治維新。身分制解体。旧来の身分制が取り払われた社会に、人びとはどう対応し、どう生きたのか・・・。

本書の著者・横山さんは旧幕臣(第2章)、遊郭の女性(第4章)、屠場で働く人びと(第5章)を取り上げて、詳細に論じている。明治維新という新しい社会システムにうまく適応して生きた人もいれば、飲み込まれてしまった人もいる。

私は第4章の遊郭の明治維新を興味深く読んだ。遊郭を取り上げる理由について横山さんは次のように説明している。少し長くなるが引用する。

**明治維新期の遊郭の変容は、身分制の下での役と特権による社会の仕組みが否定され、新たな社会に転換していくことの大変わかりやすい事例だからである。新吉原遊郭は五つの遊女町で構成されている。五町における遊女屋と遊女の社会的な位置づけの変化は、江戸東京の、とくに町方における維新の意味を象徴的に示しており、近世/近代移行期の都市の変容に迫るうえで格好の素材となる。**(104頁)

第一節 新吉原遊郭と江戸の社会

第二節 遊郭を支える金融と人身売買

第三節 遊女いやだ ― 遊女かくしの闘い

第四節 変容するまなざし

横山さんは第四章 遊郭の明治維新 を上掲したように節立てして論じているが、第三節では、かくしという名前の遊女を取り上げ、かくしが明治維新のうねりの中でもがいた様を詳細に記している。司馬遼太郎のように歴史の総体を俯瞰的に捉えるのではなく、藤沢周平のように市井の人たちの中に入り込んでその暮らしぶりを捉えている、とでも書けば、イメージが伝わるだろうか(こんな喩えでは伝わらないか・・・)。

密度の濃い論考だと思う。

年越し本は安部公房の『方舟さくら丸』と決めている。その前にもう1冊、『戦後総理の放言・失言』吉村克己(文春文庫1988年)を読むことに。スタバ笹部店で朝カフェ読書。

スタバなぎさライフサイト店が閉店してしまったから、これからはここ、笹部店で朝カフェ読書。

スターバックス コーヒー松本なぎさライフサイト店(2024.12.25 閉店の日)

■ 2013,4年ころ、このスタバで朝カフェ読書をするようになった。それから今までおよそ10年間、週2回ほど、出社前の小一時間、読書を続けてきた。クリスマスの25日はこのスタバ閉店の日だった。20年の営業に幕を下ろす日、最後の朝カフェ読書をした。

*****

『日本近代随筆選 1 出会いの時』(岩波文庫2016年4月15日第1刷発行、2018年9月5日第4刷発行)を読み終えた。

森鷗外、北原白秋、幸田露伴、太宰 治、斎藤茂吉、正岡子規、永井荷風、中島 敦、井伏鱒二、夏目漱石、伊藤 整、寺田寅彦、中谷宇吉郎、湯川秀樹、朝永振一郎・・・。本書に収録されている42篇の随筆の作者は作家や詩人、科学者と多彩な顔触れ。

本書を買い求めたのは、柳田国男(国は本書の表記)の「浜の月夜/清光館哀史」が収録されているから。

11月10日、この日の午後、塩尻で行われた作家・関川夏央さんの講演を聴きに来ていた高校の同期生たちとカフェトークした。読書に話題が及び、Tさんからこの随筆が印象に残っていると聞き、読んでみたいと思ったのだった。驚いたことに、Kさんは中学生の時に谷崎の『痴人の愛』を既に読んでいたという。Iさんは浅田次郎をよく読むとのことだった。

*****

さて、「浜の月夜/清光館哀史」。

「清光館哀史」は高校の教科書に載っていたようだが、ぼくは全く記憶にない。本書の解説文に**戦後になって高等学校用「国語」の教科書にも採録されてよく知られるようになったけれど、(後略)**(330頁)とあるから、Tさんの記憶の通りなのだろう(*1)。

お盆。岩手の小子内という小さな漁村。

柳田國男の一夜の宿は清光館。

月夜。柳田は勧められて盆踊りを見にいく。

歌に合わせて踊っているのは女たちばかり。

歌詞が聞き取れない。

柳田が見物役の男たちに尋ねても誰も教えてくれない・・・。

翌朝。前夜に何も無かったかのように、早くから女たちは日々の暮らしに戻り、水汲み、隠元豆(いんげんまめ)むしりと、仕事をしている。

六年後。柳田は小子内を再訪する。

あの清光館は既に無かった・・・。

海難事故で宿の若い主人が亡くなり、女房は奉公に出て、子どもは引取られれ・・・。

六年前、盆踊りで聴いたあの歌。

何遍聴いてもどうしても分からなかった歌詞の意味。

年かさの一人が鼻歌のように歌ってくれた。

なにャとやれ なにャとなされのう

柳田が歌詞の意味を解く。

何なりともせよかし どうなりとなさるがよい

男に向かって呼びかけた恋の歌。

柳田の洞察。

**この日に限って羞(はじ)や批判の煩わしい世間から、遁(のが)れて快楽すべしというだけの、浅はかな歓喜ばかりでもなかった。忘れても忘れきれない常の日のさまざまの実験、遣瀬(やるせ)無い生存の痛苦、どんなに働いても尚迫って来る災厄、如何に愛しても忽ち催す別離(後略)**(102頁)

なぜ、宿の細君に歌詞の意味を尋ねても、黙って笑うばかりで教えてくれなかったのか・・・。洞察は続く。

**通りすがりの一夜の旅の者には、仮令(たとえ)話して聴かせてもこの心持は解らぬということを、知って居たのでは無い迄も感じて居たのである。**(103頁)

実に味わい深い紀行文。

柳田國男は民俗学者だが、優れた作家でもあった、と思う。

さて、次は『江戸東京の明治維新』横山百合子(岩波新書)。

*1 昭和40年から59年まで現代国語の教科書(筑摩書房)に採録されていたことが分かった。

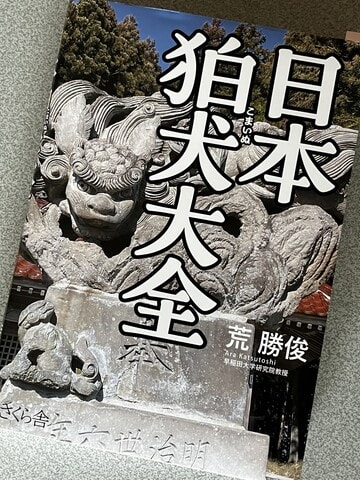

『日本狛犬大全』荒 勝俊(さくら舎2024年)

■ この本の新聞広告を見て即買いしていた。狛犬好きとして、関連本は読みたいと思っているので。著者の荒 勝俊さんは生物学、生物工学の研究者。30年ほど前に狛犬沼というそれこそ底なし沼にヌマって今日に至っておられるようだ。

関東、北海道・東北、中部、近畿・中国、四国・九州・沖縄と全国を5つのブロックに分け、各ブロックの個性的な狛犬を紹介している。その数270体。写真は全てカラー。

この本に書かれている狛犬の歴史を読む。**中国では皇帝の守護獣として獅子像が定着しており、それを見た遣唐使が日本に持ち帰ってきてから、宮中にその文化を持ち込みました。これが日本独自の「狛犬」のはじまりで、時期は平安時代中期から後期といわれています。**と書かれている。

このことについて、『新・紫式部日記』には次のような描写がある。彰子の出産。**中宮の出産ということで、土御門第には宮中から一対の獅子・狛犬が、中宮の御帳台の守護のため運び込まれた。**(114頁)この小説の作者・夏山かほるさんはもともと古典文学の研究者、このような文化的背景にも詳しい方なのだろう。

『日本狛犬大全』に戻ろう。

獅子、狛犬を見たことがない石工たちは想像をめぐらせ、造形したのだろう。掲載されている写真を見ると、実に多様な姿で楽しい。欲を言えば、文章をもっと減らし(って、それ程多くはないが)、文字サイズも小さくして、掲載写真をできるだけ大きく掲載して欲しかった。

420

420

朝カフェ読書@スターバックス松本笹部店(2024.12.22)

■『新・紫式部日記』夏山かほる(第11回日経小説大賞受賞作 PHP文芸文庫2023年)を一気読みした。

**(前略)『源氏物語』が人気を博すにつれ、道長が権力を握るための深謀に巻き込まれることになり・・・。虚実の間(あわい)を大胆に描き、絶賛された〝極上の宮廷物語〟。**とカバー裏面の本書紹介文にある。

大河ドラマ「光る君へ」では賢子がまひろ(紫式部)と夫・宣孝との間に生まれた子どもではなく、道長との間に生まれた子どもという設定なっていて驚いた。だが、『新・紫式部日記』の設定はもっと意外なものだった。小姫(紫式部)は死産する。その後、信長に藤式部という召名を授かった小姫は女房として宮中に上がる。

**「扇を忘れて取りに戻ったが、思いがけず朧月夜尚侍のお出ましに遭遇したところだ」道長はそう言って、扇を持った藤式部の指にいきなり自分の手を重ねた。初めて触れたその掌は思いのほか熱かった(太文字化した)。

「お戯れを」

藤式部はさりげなく手を放そうとしたが、道長はより固く握りしめた。**(96頁) 太文字化したことばで道長が『源氏物語』をちゃんと読んでいることが分かる。

その後・・・。

体調を崩して里帰りしていた藤式部に乳母がささやきかける。**「小姫さま、もしや、おめでたではありませぬか」**(101頁)夫の宣孝はとうに亡くなっている。時が経ち、藤式部は無事出産する。生まれた子は当然女児、いや男児だった!。

ぼくはスタバでこの辺りを読んでいたが、思わず声をあげそうになった。生まれたのは女児ではないのか・・・。その後の展開はネタばらしになるので、ここには記さない。虚実の間(あわい)を大胆に描き、と紹介文にあったが、まさかこんなことになっているなんて・・・。

紫式部と清少納言が石山寺で偶然出会い、語らう。具体的には書かないが、この時の紫式部に対する清少納言の冷静な忠告が印象に残った。

この小説のトリッキーな展開をおもしろいと思うかどうか、評価は分かれるだろう。

積読状態解消のために、次は『日本近代随筆選 1 』(岩波文庫)を読もう。

420

420

■『枕草子』清少納言 角川書店編(角川ソフィア文庫2001年7月25日初版発行、2024年9月20日70版発行)を読み終えた。

春は、曙。やうやう白くなりゆく、山際すこし明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる(第1段 上掲書12頁)。

春はあけぼの。やうやうしろくなり行く、山ぎはすこしあかりて、むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる(岩波文庫の『枕草子』から引用した)。(過去ログ)

『枕草子』は複数の出版社の文庫に収録されていて、それぞれ表記が異なるようだ(全て確認したわけではないが)。ぼくはひらがなを多用した岩波文庫の表記が好きだ。きわめて主観的な私の印象だが、清少納言の美的感性をより感じるし、漢字表記だと硬くて、柔らかな印象から遠のくようにように感じるので。

清少納言がカメラを持って、美しいと感じる風景を撮ったらどんな写真になるだろう・・・。ぼくが全く気付かない美を風景に見い出すに違いない。

ただ過ぎに過ぐるもの 帆かけたる舟。人の齢(よはひ)。春、夏、秋、冬。(第245段 209頁)

清少納言はものごとを簡潔に、的確に捉える能力に長けていたことが分かる。平安の才女だな。

大河ドラマ「光る君へ」ではファーストサマーウイカさんが清少納言を演じた。『枕草子』を読んでいて時々、ウイカさんの顔が浮かんだ。

2月末までに読み終えたい本 Canon IXY650 最初のカット 2024.12.21

■ 未読本が溜まってしまった。

『日本近代随筆選 1 出会いの時』(岩波文庫2016年):高校の同期生TKさんが印象に残っているという柳田国男の作品「清光館哀史」が収録されている。

『天保悪党伝』藤沢周平(新潮文庫2001年)

『方舟さくら丸』安部公房(新潮社1984年):好きな安部公房作品。一番最後に年越し本として読むことにする。文庫はページがバラけてしまっているので単行本で読むことにする。

『江戸東京の明治維新』横山百合子(岩波新書2018年)

『戦後総理の放言・失言』吉村克己(文春文庫1988年)

『免疫力を強くする』宮坂昌之(講談社ブルーバックス2019年)

『日本狛犬大全』荒 勝俊(さくら舎2024年)

『鋳物』中江秀雄(法政大学出版局2018年):群馬のヤグラーさん紹介本

『イモと日本人』坪井洋文(未来社1979年)

『稲を選んだ日本人』坪井洋文(未来社1979年):こういう本は好き。

『日米戦争と戦後日本』五百旗頭 真(大阪書籍1989年):高校の同級生・IT君の紹介本。

『日本文化の多重構造』佐々木高明(小学館1997年):タイトル買い。

スマホで撮った写真

『紫式部』清水好子(岩波新書1973年4月28日第1刷、2024年4月19日第18刷)

■ 『散華 紫式部の生涯 上 下』(中央公論社1991年)の著者・杉本苑子さんはあとがきで清水好子さんの『紫式部』(岩波新書)に触れ、啓発される所が多かった、と書いていた。それで、いつか読もうと思っていた。先日、松本の丸善で買い求めて、読んだ。

帯に**クラシックス 限定復刊 往年の赤版、青版、黄版から厳選**とある。このことから、本書が名著であることがわかる。

本書の章立ては次の通り。

序章

第一章 娘時代

第二章 旅

第三章 結婚

第四章 宮仕え

第五章 源氏物語の執筆

終章

鳴き弱る籬(まがき)の虫もとめがたき秋の別れや悲しかるらむ(9頁) 夜更けに別れを告げにきた友人に対して、別れを惜しだ歌。この歌を清水さんは次のように読み解く。

**止(とど)めがたく秋は去り、夜が明けると冬の朝になっていた。そのように、友の別れも止めがたい。涸れがれの虫の声も悲しいのか、声を振り絞って鳴く。「虫も」といったのは、自分も声が涸れるほど泣いたということをあらわにいわぬためである。「も」がそのような働きをする。折からの景物に託し、比喩がひとつひとつ、現実の人間関係や心情に符合して、まともな稽古の跡が見える歌である。**(11頁)

**友だちと、その離別が数多く歌われているのが式部の娘時代の歌の特色であり、そこに私たちは、彼女が青春時代とは何かということを正確に摑んでいたことを、また、青春の核心がいつの時代にも不変であることを知るのである。**(12頁)

長々と引用したが、このように清水さんは「紫式部集」に収録されている和歌を丁寧に読み解き、紫式部の生涯をたどる。

「そうなのか、このことばにはそんな意味が込められているのか・・・」と、読んでいて、何回も思った。清水さんが優れた研究者であったことが窺える、紫式部論。

以下私的メモ

第五章の「源氏物語の執筆」に次のようなことが書かれている。**薫と匂の宮の二人から逃れて尼になった浮舟が、夢の浮橋の巻で、薫にその存在を知られた段階で物語の終る意味が、浮舟の尼生活さえも、大政治家に成長した権門薫によって庇護され維持されることを暗示しているとしたら、作者は女の生き方について、すこしも曖昧な目測をしていなかったことが解るのである。**(171頁)

塩尻市広丘の「えんてらす」で今年(2024年)7月11日に行われた堀井正子さんの講演会(過去ログ)で、堀井さんに好きなヒロインを尋ねた。その際、私は「浮舟はどうでしょう」と尋ねた。堀井さんは答えの最後に「浮舟は尼として生きていけるのかな?「夢浮橋」ですからね・・・」という意味内容のコメントをされた。少し釈然としなかったが、上掲したように、同じような見解を清水さんが示していることに驚いた。

浮舟の生き方について再考を求められたように思う・・・。

12月25日を以って閉店するスターバックスなぎさライフサイト店。この店で朝カフェ読書ができる日もあとわずか・・・。

①

①

塩尻の親子蓋 塩尻市宗賀 2024.11.18

②

② ③

③

■ JIS蓋と呼ばれる蓋のデザインです。②は凹凸関係が一般の蓋③とは逆になっていますね。

480

480

**世界を震撼させた安部文学、その幕開け** **鬼才・安部公房 幻の遺作**

■ 安部公房生誕100年の今年(2024年)、最も初期の作品群と最晩年の作品が新潮文庫に収録され、同時期(*1)に刊行された。このようなことは個人全集ではあるだろうが(発表順に刊行する場合が多いだろうから全集でも稀かもしれない)、文庫では極めて珍しいだろう。この2冊を続けて読んだ。続けて読むことで分かることがあるだろう、と漠然と思ったから。

『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』の作品はなかなか晦渋だ。だが、そのことこそ安部公房の最初期の作品の特徴ではないか。

建築でも文学でも最初期の作品にはその後展開される作品群の萌芽があるものだ。処女作『(霊媒の話より)題未定』で、安部公房が問い続けた「人間の存在とは何か」というテーマを既に扱っている。

ゴツゴツした大きな石もゴロゴロと川を流れ下るに従って次第に角が取れて丸くなる。しかし石質は変わらない。未完の遺作『飛ぶ男』も石の譬えのように、テーマは変わらないが、表現が初期の作品と比べるとだいぶ滑らかになっていて、読みやすい。収録作「さまざまな父」は父親が透明人間になる薬を飲んで透明になる話だが、息子との会話はまさにそんな感じ。そして透明になるという設定は、存在するということと大いに関係がある。

3月に新潮文庫に収録された安部公房作品を読みはじめた。手元には既に絶版になっている作品(下表中*印の作品)も含めて23冊あるが、22冊読み終えた。残る1冊『方舟さくら丸』は年越し本にしたい。

新潮文庫23冊 (戯曲作品は手元にない。再読した作品を赤色表示する。)

今年(2024年)中に読み終えるという計画で3月にスタートした安部公房作品再読。12月15日現在22冊読了。新潮文庫に収録されている安部公房作品( 発行順)

『他人の顔』1968年12月

『壁』1969年5月

『けものたちは故郷をめざす』1970年5月

『飢餓同盟』1970年9月

『第四間氷期』1970年11月

『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月

『無関係な死・時の壁』1974年5月

『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月

『石の眼』1975年1月*

『終りし道の標べに』1975年8月*

『人間そっくり』1976年4月

『夢の逃亡』1977年10月*

『燃えつきた地図』1980年1月

『砂の女』1981年2月

『箱男』1982年10月

『密会』1983年5月

『笑う月』1984年7月

『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*

『方舟さくら丸』1990年10月

『死に急ぐ鯨たち』1991年1月

『カンガルー・ノート』1995年2月

『飛ぶ男』2024年3月

『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』2024年4月

*印の作品は絶版

『死に急ぐ鯨たち』は「もぐら日記」を加えて2024年8月に復刊された。

*1

『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』2024年4月

『飛ぶ男』2024年3月

■ 新潮文庫に収録されている安部公房作品を全て読む。今年(2024年)3月からほぼ月2冊のペースで読んで来た。で、残りは以下の3冊になった。

『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』2024年4月

『飛ぶ男』2024年3月

『方舟さくら丸』1990年10月

初期短編集と幻の遺作を年内に読了したい。 好きな作品『方舟さくら丸』を年越し本にするつもり。

320

320

■『燃えつきた地図』安部公房(新潮文庫1980年発行、2022年38刷)を読んだ。

物語をよく理解できないまま読み終えてしまった。

ドナルド・キーンさんは解説文に**(前略)『燃えつきた地図』の場合、前提から出発する発展は合理的ではなく、むしろ、いつの間にかメービウスの曲面のように、表裏の区別のつかない形になったり、又はポジがネガになるような過程になったりする。(394,5頁)**と書いている。失踪した男とその男の調査を依頼された興信所の男の関係を言い表しているのだろうか・・・。失踪者を探す男が次第に自分を見失っていく・・・。

安部公房はこの物語でも人間の存在とは何か、人間が存在するということはどういうことなのか、という根源的な問いかけをしている(のだと思う)。

**こうして、上から見下ろしていると、人間が歩く動物だということがよく分かる。歩くというより、引力と闘いながら、内臓を入れた重い肉の袋を、せっせと運搬している感じだ。**(17頁)

安部公房はこういう捉え方、表現ができるから、独特の文学的世界を創り出すことができ、読者を惹き付けるのだろう。ぼくはそう思う。

今回も読書メモと割り切り、これで終りにする。

新潮文庫23冊 (戯曲作品は手元にない。再読した作品を赤色表示する。*印の作品は絶版)今年(2024年)中に読み終えるという計画で3月にスタートした安部公房作品再読。12月10日現在20冊読了。予定通り今月中に読了したい。あと3冊!

新潮文庫に収録されている安部公房作品( 発行順)

『他人の顔』1968年12月

『壁』1969年5月

『けものたちは故郷をめざす』1970年5月

『飢餓同盟』1970年9月

『第四間氷期』1970年11月

『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月

『無関係な死・時の壁』1974年5月

『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月

『石の眼』1975年1月*

『終りし道の標べに』1975年8月*

『人間そっくり』1976年4月

『夢の逃亡』1977年10月*

『燃えつきた地図』1980年1月

『砂の女』1981年2月

『箱男』1982年10月

『密会』1983年5月

『笑う月』1984年7月

『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*

『方舟さくら丸』1990年10月

『死に急ぐ鯨たち』1991年1月 ※1

『カンガルー・ノート』1995年2月

『飛ぶ男』2024年3月

『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』2024年4月

※1 『死に急ぐ鯨たち』は「もぐら日記」を加えて2024年8月に復刊された。

■ 浅間温泉に残る松門文庫? 知らないなぁ・・・。

今月(12月)3日に開催された講座に参加し、「松門文庫から紐解く松本の近代建築史」を聴いた。講師は信州大学准教授・梅干野成央氏、会場は松本市立博物館。

配布されたリーフレット(写真)に松門文庫のことが紹介されている。**浅間温泉の蚕種製造家、たまりやの二木 洵が、実父窪田畔夫の蒐集した書画等を広く公開するために、大正8年に建てた私設図書館(浅間温泉2丁目)**

松本には国宝の旧開智学校を始め、何件もの近代建築が現存している。近代建築に関する説明資料にはふたつの言葉「擬洋風」と「和洋折衷」がよく出てくる。このふたつの言葉はどう違うのだろう・・・。

手元にある旧開智学校のリーフレットには次のような説明文が載っている。なお、引用文の太文字化は私。

**地元松本の大工棟梁立石清重が設計・施工しました。和風と洋風が混ざりあった擬洋風の校舎は、(中略)当時の擬洋風建築の特徴をよく取り込んでいます。(後略)**

上記講座で資料として配布された講師・梅干野氏による松門文庫の解説文には次のような記述がある。

**建物は、木造二階建て、張間7272mm(24尺)、桁行10908mm(36尺)の規模である。和洋折衷の意匠で、建設年は大正8年と伝えられている。**

**和洋折衷の意匠における初期の形式として擬洋風があるが、とりわけ明治9年に大工棟梁の立石清重によってたてられた開智学校はその代表例といえよう。**

トラスのようでトラスではない火の見櫓の脚をぼくは「トラスもどき」と名付けた。もどきの漢字表記は擬き。擬洋風建築は洋風に倣ってつくろうとしたものの、入手困難な建築材料があったり、工法上の制約があったりで、洋風のようで洋風ではない擬洋風としてしか実現できなかったという事情があるのでは。このような建築事情を踏まえ、積極的に、意図的に和風と洋風を融合させた建築をつくろうとしたということではないか。

あくまでも西洋風の建築をつくる、という意志を貫こうとしたのであれば、西洋のエンジェルと東洋の竜などという組合せをするはずがないではないか。

ぼくは擬洋風建築の擬にはネガティブなイメージもあるのであまり好きではない。和洋折衷ということばも好きではない。折衷は妥協というイメージを伴っているし、折衷案といことばがあるが、良いとこどりには新たなデザインとしてこなれていないというイメージが私にはあるので。

旧開智学校校舎はあんパンと同じように和と洋の融合だ。写真を見る限り、松門文庫然り。和の技術と材料を用いて実現した、そう、和洋融合建築だ。

320

320

■ 『論理的思考とは何か』渡邉雅子(岩波新書2024年)を読んだ。

筆者は論理的思考はひとつではないと指摘する。**領域ごとに異なる目的を達成するために最も適した思考法が存在するということである。**(終章「多元的思考」162頁)とし、目的に応じて異なる論理的思考方法を使いこなすことが重要だと説く。このことを意識することで、自分も考え方、説き方が変わるかもしれない・・・。

論より証拠。証拠(根拠)を以て論ぜよ、と常に言いきかせているが、本書が示すように対象の領域(テーマと言い換えてもよいだろう)によってその理路、即ち論理の道筋と結論そのもののあり方が変わるということを再認識した。

さて、次は安部公房の『燃えつきた地図』(新潮文庫1980年発行、2022年38刷)。

少しでも多く読書に時間を割きたいので、読書メモ的な簡単な記事に留めています。