■ 『日本建築入門』五十嵐太郎/ちくま新書、『スピカ 原発占拠』高嶋哲夫/宝島社文庫を読み終えた。今月のブックレビューで何か書きたい。

野球選手なら長嶋茂雄、建築家なら丹下健三というのが私の評価。丹下健三の数多くの作品の中では香川県庁舎、山梨文化会館、国立屋内総合競技場(代々木体育館)が好きだ。

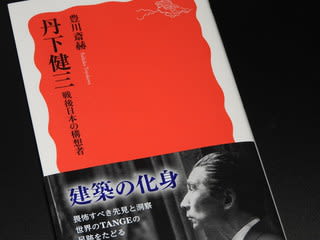

今日(27日)書店で『丹下健三 戦後日本の構想者』豊川斎赫/岩波新書を買い求めた。早速読み始める。初めて見る写真が多いのはうれしい。

■ 松本市内のツタヤで「惑星ソラリス」のDVDを返却した後、『日本建築入門 近代と伝統』 五十嵐太郎/ちくま新書を買い求めた。

建築関係の新書が出ると読むことにしている。なんとなくの印象だが、ちくま新書(筑摩書房)は建築に関するテーマのものが他の出版社の新書より多いような気がする。

いつものスタバのいつもの席で早速読み始めた。

序論の「なぜ建築と日本が結びつくのか」で五十嵐さんは先の新国立競技場のコンペについて触れ、伊東さんの案が縄文を参照していて、隈さんは弥生だと指摘している。なるほど、確かに伊東さんの案の競技場の周囲に建てた列柱は諏訪の御柱や三内丸山遺跡の建築物の柱をモチーフにしたものだった。

諏訪出身の考古学者・藤森栄一氏は御柱は縄文時代の住居の柱が7年目毎に建て替えられていたことに由来するとの縄文文化起源説を提示していた。

隈さんのデザインは弥生という指摘、デザインにおける弥生という概念が縄文に対して洗練されていて新しいということしか私には分からない。この理解内であれば確かにそうだろう。

もし丹下さんが応募したらどんな案を提示しただろうなどと考えながら読み進む。

帯に目次が示されているので載せておく。

■ 葛飾北斎の「富嶽三十六景」は富士山を主題とした浮世絵の作品群ですが、その中では「神奈川沖浪裏」が特に有名でしょう。

赤富士をグラフィカルに表現した「凱風快晴」など一部の作品を除き、この作品のように富士山を遠くに小さく配し、手前に別のモノを画面いっぱいに表現しています。

北斎が好んで用いたこのような構図で火の見櫓を撮ってみました。

春のフォトアルバム 光輪寺(長野県朝日村)の参道のしだれ桜越しに見る火の見櫓 撮影日160411

616 北杜市武川町新開地

■ 建設年は分からないが、姿・形から判断するに新しい火の見櫓だと思う。横架材が踊り場と見張り台直下にしか無い。またブレースが丸鋼ではなく山形鋼であることから櫓の印象が一般的な火の見櫓とは違う。櫓の4隅の柱材の山形鋼は直線。既に何回も書いているが、やはりゆるやかな曲線で末広がりに構成されているタイプが好ましい。

山梨県北杜市の火の見櫓巡りは本稿で終了。

山梨県内にはまだまだ富士山を背に立つ火の見櫓が何基もあるだろう。それらを見て回りたい。いつか静岡県でも火の見櫓巡りをしたい。もちろん長野県内でも続けたい。 火の見櫓巡りはまだまだ続く・・・。

北杜市の火の見櫓巡り14

614 北杜市高根町

■ 北杜市内の火の見櫓巡りは好天に恵まれた。 ちょうど桜は満開、富士山も秀麗な姿を見せていた。お天とう様は日頃の行いをちゃんと見ている! 上手い具合に富士山をバックに火の見櫓の写真を撮ることができた。特に下調べもしないで適当に移動して、上記の条件の場所を見つけることができた。勘が冴えていた、というべきだろう。

ちょうど桜は満開、富士山も秀麗な姿を見せていた。お天とう様は日頃の行いをちゃんと見ている! 上手い具合に富士山をバックに火の見櫓の写真を撮ることができた。特に下調べもしないで適当に移動して、上記の条件の場所を見つけることができた。勘が冴えていた、というべきだろう。

次稿に富士山と火の見櫓のツーショットを載せたが、この火の見櫓を逆の方向から撮った写真。撮影ポイントの判断というか、見極めが上手くいった。

鉄筋コンクリート造の倉庫の上に立つ火の見櫓。山梨県内の火の見櫓をそれ程見たわけではないが、総じて姿・形が整っていて美しいという印象だ。 日常的に富士山の末広がりの美しい姿を目にしているから、という理由が浮かんだが、どうだろう・・・。

姿・形が美しいだけでなく、メンテナンスもしているようで、この火の見櫓のように銀色に輝いているものが多いように思う。

北杜市の火の見櫓巡り11

611 春のフォトアルバム 撮影日160409 北杜市高根町村山西割にて

■ 以前からJR中央東線で東京に向かう時、長坂駅辺りの景色を見ていて、富士山を背景にした火の見櫓の写真が撮れるだろうと思っていた。

特に下調べをしたわけではないが、幸運にも富士山と火の見櫓に加え、近景に満開の桜を配した写真を撮ることができた。

富士山、満開の桜 そして火の見櫓 偶然出合うことができた光景・・・

前稿と同じ火の見櫓

北杜市の火の見櫓巡り9

609 春のフォトアルバム 火の見櫓と富士山 北杜市大泉町西井出にて 撮影日160409

北杜市の火の見櫓巡り7

607 大泉町谷戸

4角形の櫓に6角形の屋根を載せている。柱と屋根下地材との取り合いはすっきり、上手く納めてある。

下から2段目の横架材に設置された銘板に寄付者名と竣工年月が記されている。それによると火の見櫓は昭和37年10月の竣工。倉庫にも銘板があり、やはり寄付者名と竣工年が記されている。倉庫は同年12月の竣工。

この櫓は倉庫を跨いでいる。倉庫を貫通される、させない。両者の違いは何に因るのだろう・・・。設置者たちの単なる意思? 敷地の事情?

櫓の逓減率(脚部の直上の水平部材(横架材)と見張り台直下の水平部材の長さの比)がかなり大きい。