■ 少年老い易く学成り難し、この通りであることをこの歳になって実感する。

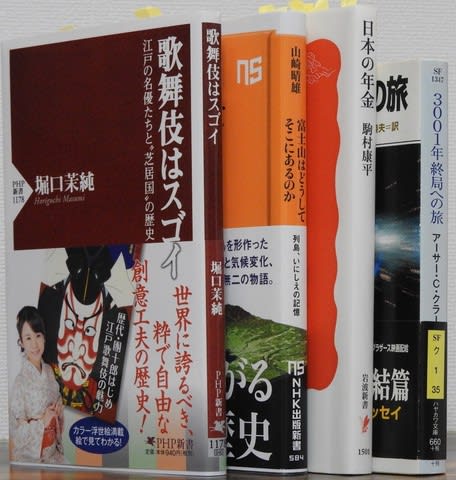

6月に読んだ本はこの4冊。最低限のノルマ達成といったところ。

『3001年終局への旅』アーサー・C・クラーク/ハヤカワ文庫

**「年齢千歳の宇宙飛行士を乗せようとしているところだ。何者かは見当がつくよ」**(22頁)

**「いいづらいことだが、ミスター・プール、ボーマンはきみを救わなかったんだ。手の施しようもなく死んでいると、頭から―これは彼を責めるわけにはいかないが―信じこんでしまったんでね。(後略)**(29頁)

「2001年」のトラブルから1000年後、木星圏を過ぎ、宇宙を漂い続けていたフランク・プールは海王星の軌道の外側で奇跡的に発見されて回収される。そして氷結状態から生き返る処置を受けて・・・、完結編の物語は始まる。

『日本の年金』駒村康平/岩波新書

**少子高齢化が急激に進んでいる日本で、年金制度はどうなっていくのだろうか。国民・基礎年金、厚生年金の現状、近年の年金見直しを解説し、直面せざるをえない喫緊の課題を明らかにする。**(カバー折り返しの本書の内容紹介文より引用した)

老後資金問題、金融庁金融審議会の2000万必要と言う指摘、年金だけでは生活できないことは皆分かっている。だが、2000万もの金融資産なんてない、という現実。経産省は老後2900万円必要だという独自試算を示した。

信濃毎日新聞19年6月28日付朝刊に掲載された記事の見出し

年金について何も知らない、基礎年金って何?ということでは困る。年金に関する新聞記事に目がいくようになったのは、この本を読んだ成果。

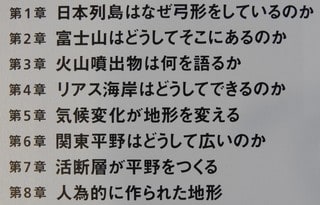

『富士山はどうしてそこにあるのか 地形から見る日本列島史』山崎晴夫/NHK出版新書

著者には私とは全く違う風景が見えているんだろうなあ・・・ 読了直後の感想。

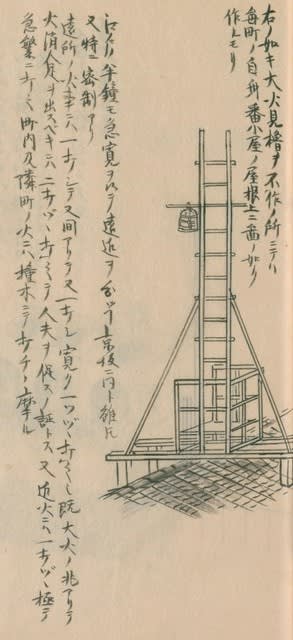

『歌舞伎はスゴイ』堀口茉純/PHP新書

絵島と生島のスキャンダル(この本で絵島について大奥の実質的な最高権力者と紹介している。生島はトップスターの歌舞伎役者)については以前聞いたことがあったが、絵島が高遠藩に配流(はいる)されていたことは知らなかった。

プロフィールを見ると著者は大学で歌舞伎史を研究していたそうだが、深い知識には驚かされた。

この本に『守貞謾稿』から引用した図が掲載されていたので、同書に「火の見櫓の説明図」を探し、見つけたという次第(過去ログ)。

図書カード3

図書カード3

図書カード2

図書カード2

図書カード1

図書カード1