①-1,①-2

①-1,①-2

■ 火の見櫓の研究のスタートとしてタイプの分類(タイポロジー)は欠かせない。研究対象が何であれ、分類は「基本のき」。それで研究対象の総体を明らかにし、その中に研究対象を位置付ける。この場合、なんとなくタイプが似たものをひとつのグループとしてまとめるのではなく、根拠に基づく体系的な分類をしなくてはならない。

以下は過去数回掲載した火の見櫓のタイプ分けに関する記事をまとめたもの。

①に電柱の写真を載せた。どちらも柱が2本の複柱で、柱の本数だけに注目して分類すれば両者は同じ分類肢に入る。だが、①-1と①-2では柱の役割が違う。①-1では主柱と控え柱とに役割を分担している。①-2では2本の柱が構造的役割を等しく分担している(積載荷重を等しく支えている)。このことにより、両者を区別して別の分類肢を設定する。この捉え方を火の見櫓の分類にも適用する。

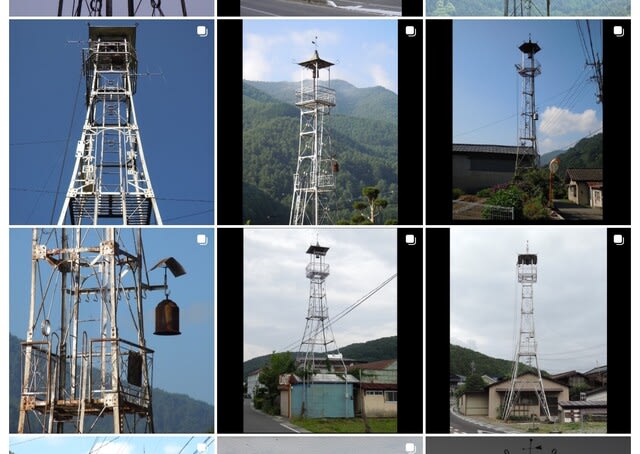

②-1,②-2

②-1,②-2

電柱に対応させて火の見櫓を挙げた。どちらも柱3本だが、後方の柱の役割が電柱と同様に異なる。

1 火の見櫓の大分類 ― 柱の本数による分類

柱1本

・火の見柱

・火の見柱梯子掛け

柱2本

・火の見梯子

柱3本、4本

・火の見梯子控え柱付き(②-1 控え柱1本、2本)

・3柱または4柱1構面梯子(②-2:3柱1構面梯子)

・火の見櫓 (→2 中分類)

その他

柱の本数は火の見櫓の最も基本的で有効な分類の観点。それで3柱、4柱というように柱の本数に代表させて櫓の特徴を捉え、表現している。ブレースや火打ちなど櫓の他の要素の分類は今後の課題だが、梯子状に組まれた構面には注目して分類要素とする。

③-1,③-2

③-1,③-2

3柱1構面梯子 左:長野県茅野市 右:長野県塩尻市

③

③

柱6本の火の見櫓 茨城県小美玉市 撮影日2016.09.04

茨城県小美玉市、結城市には柱6本の火の見櫓があったが共に撤去され現存しない。

2 火の見櫓の中分類 ― 火の見櫓の構成要素の平面形による分類

火の見櫓の構成要素の内、櫓と屋根、見張り台の平面形に注目すれば網羅的に分類することができる。

④-1,④-2

④-1,④-2

④-1 櫓3角形、屋根6角形、見張り台円形 ④-2 櫓4角形、屋根4角形、見張り台4角形

コードナンバー的に36〇、444という表記ができる。これは例えばサッカーではフォーメーションを4-4-2,4-2-3-1 のように表記することや野球ではポジションを数字で示し、643のダブルプレーというような表現することに倣ったものだ。具体的な表記でも一向に構わない。目的に応じた表記をすればよい。

3 火の見櫓の小分類 ― 火の見櫓構成要素の分類 その1 脚の分類

⑤

⑤

火の見櫓の構成要素とその名称

火の見櫓は⑤に示す構成要素から成る。これらすべての分類をする必要があるが、現時点で分類できているのは脚のみ。それ以外の構成要素の分類は今後の課題。

脚のタイプ分類 以下、過去ログの再掲。

① 開放

② ブレース囲い 左:片掛けブレース 右:交叉ブレース

③ ショート三角脚

④ ロング三角脚

⑤ ショートアーチ脚

⑥ ロングアーチ脚

⑦ 束ね(たばね)脚 アーチ形の補強部材の両端を主材(柱材)と束ねて下端まで伸ばしている。

⑧ トラス脚 (右をトラスもどきと名付けるが、トラス脚に含める)

⑨ 複合脚 ①~⑧の組合せであることから、次の例の様に名付ける。

正面束ね脚 他ブレース囲い 正面トラス脚 他ブレース囲い

注:現時点では火の見櫓の形状のみに注目し、高さや材質を分類の観点にしていない。

※2023.02.09、2024.09.07 修正

360

360

①

① ②

②

①-1,①-2

①-1,①-2

②-1,②-2

②-1,②-2

③-1,③-2

③-1,③-2 ③

③

④-1,④-2

④-1,④-2 ⑤

⑤

360

360

①

① ②

② ③

③

⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧ ⑨

⑨ ⑩

⑩ ⑪

⑪