■ 早いもので1月も今日で終わり。2月3日が節分、翌4日は立春!

1月のブックレビュー。

『神社の系譜 なぜそこにあるのか』**日本人は太陽を神として崇拝してきた。(中略)仏教では「西方浄土」といって西に「あの世」があるとするのも太陽崇拝の影響である。**この本は古今「東西」について、私なりの結論を得るのに参考になった。

『なぜ対馬は円く描かれたのか 国境と聖域の日本史』この本のタイトルから、日本列島が実際より東西方向にデフォルメされて描かれることがあるがそれはなぜ? この疑問について考える参考になるのではないか、と思って読んでみた。

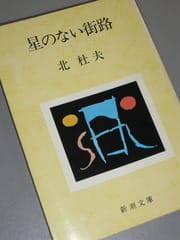

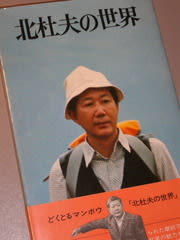

『星のない街路』北杜夫の初期短編集。表題作は東ドイツから脱出してきたドイツの17歳の娘との交情を描いている。俗っぽい物語になってしまいそうだが、純文学に仕立てているのはさすが。「河口にて」は水産庁の漁業調査船の船医としてヨーロッパに出かけたときの体験がベースになっていると思う。「どくとるマンボウ航海記」も同体験を綴ったものだが、この「航海記」とは全く違った雰囲気の小説。

『日本辺境論』は辺境志向の日本人に関する論考だが、「奥」について考えるきっかけともなった。

『自然界の秘められたデザイン』著者はイギリスの大学教授。シンプルな数学的な秩序で成り立っている、という自然観。このことが「中心」志向のヨーロッパ人のベースになっていて、都市の構造にも反映されていると思う。「奥」志向の日本人とは対照的。このことについては改めて。

■『ワインバーグの文章読本』翔泳社(発行2007年11月)。きれいなカバーデザイン。このデザインなら料理の本もありかな、と思う。友人に教えてもらった。

翔泳社? 国内に一体どのくらい出版社があるのか知らないが、この本の出版社の名前ははじめて。カバーには**ワインバーグ流「自然石構築法」で着想と表現と文章の組み立て方と構成が楽しくおもしろくわかる!!**とある。

この週末読もうと思う。

安楽寺 八角三重塔(国宝) 撮影 100123

■ 別所温泉にある古刹 安楽寺。この寺には八角三重塔がある。昭和27年に長野県で初の国宝に指定されたと説明板に記されている。この塔は松本城よりも、善光寺よりも先に国宝に指定されたということになる。

塩田平を縁取る里山の麓に別所温泉はあるが、安楽寺はその温泉街の「奥」の山腹にひっそりと佇んでいる。

山門に続く長い階段をゆっくりのぼる。山門に立つと石畳のアプローチの正面に大きな屋根の本堂が見える。手入れの行き届いた庭木が奥行き感を強調する。めざす三重塔は本堂の更に奥、山の中にある。急な階段を何段ものぼる。

四重塔じゃないか、と思うが初層は屋根ではなく裳階(もこし)。屋根との違いが分からないが、庇か下屋と理解すればいいのだろう、だから三重塔。薬師寺の塔も三重だが、裳階が各層に付いているので六重塔に見える。

*****

奥座敷ということばがある。住居で一番「奥」に大切な座敷を配置する空間構成。この考え方は建築だけでなく都市の構成、構造把握にも適用されている。東京の奥座敷といえば熱海温泉、それとも箱根温泉か。大阪だと有馬温泉あたりか。ちなみに別所温泉は信州の奥座敷ともいわれる。

どうも日本人には「奥」を好む心、「奥」を求める精神風土があるようだ。日光よりも奥日光の方がなんだか魅力的なイメージではないか。飛騨より奥飛騨。身近な浅間温泉も松本の「奥」にある。この安楽寺の立地も空間構成も「奥」というキーワードで読み解くことができる。

今よく読まれている内田樹氏の本のタイトルはずばり『日本辺境論』。中心より辺境志向の日本人が論じられている。これに対してヨーロッパは「中心」志向が強い。このことは都市の構造にもよく表れていると思うが今回は触れない。

京の都は元々中国の古い都市をモデルに計画されたが、歴史の流れと共に日本人本来の意識に沿ってしだいに中心から周辺へ向かって行き(その一例が桂「離」宮)、中心性が薄れていった。

石川さゆりが歌う「津軽海峡 冬景色」。北へ帰る人の群れは誰も無口で・・・。そう東京(中心)で生活していても奥(北)が気になってしかたがないのだ。奥に心惹かれる日本人。演歌がよく奥(北)を歌うのはその証左ではないか。

以前から日本の空間構成の特徴が「奥性」にあることを、例えば槇文彦氏の『記憶の形象』筑摩書房などで読んでいた。23日に別所温泉の安楽寺を訪ね、やはり日本人は「中心」より「奥」なんだなぁ~、と改めて思った。

■ 北杜夫の初期短編集 昭和48年に読んだ。昭和48年、1973年ということは、もう36、7年前のことだ。一昨日(19日)から再読している。変色した用紙、小さな活字。

北杜夫の作品は「マンボウもの」に代表されるユーモア作品と「幽霊」や「楡家の人々」などの純文学作品とに大別される。読者もマンボウ派と幽霊派に分かれるかもしれない。

私は「幽霊」とその続編「木精」が特に好き。だから「幽霊派」ということになるだろう。これらの作品に漂う寂寥感、孤独な翳りが好きだ。

書店の棚には北杜夫の作品はあまり並んでいない。多くの作品が絶版になってしまったのだろう・・・。幸いなことに私の書棚には単行本の他に40冊くらいの文庫本が並んでいる(大半が新潮文庫、次いで中公文庫)。

これらの文庫本を時々再読しようと思う。

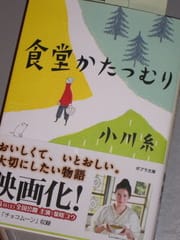

■ 久しぶりの小説、小川糸の『食堂かたつむり』読了。この小説は柴咲コウの主演で映画化され、来月公開される。

柴咲コウといえば織田裕二と共演した「県庁の星」。この映画で彼女はスーパーマーケットの店員を演じたが、食堂かたつむりのオーナーシェフ、倫子(りんこ、愛称はりんご)はこの店員とイメージ、そう頑張り屋さんのところが重なった。

中学を卒業した日に家を出て、都会で暮らしていた倫子。恋人にふられて声も失って10年ぶりに田舎に帰ってくる。山あいの静かな村で倫子は一日一組だけの食堂かたつむりを始める・・・。

ものがたりはほのぼのとした雰囲気で進んでいくが、母親がやっているスナックで毎年恒例のふぐパーティーを開くあたりから、雰囲気が変わっていく。それまでの小春日和から今にも嵐になりそうな雲行きに・・・。 急にバタバタとものがたりが進みだす。

ラスト、亡くなった母親(おかん)が残した手紙を見つけて読む倫子。この場面、涙があふれるところだろうが、そのようなモードにはならなかった。それは終盤、ものがたりに勢いがありすぎるからではないか、そんな気がした。私の好みからすれば、ものがたりは、小春日和のまま静かに終って欲しかった。

この作家は料理がかなり好きなんだろう。やはり好きなことを書くのがいい。

「料理」といえば藤沢周平の『武士の一分』のラスト、映画ではキムタクが離縁した妻がつくったと気が付くシーンが印象的だった。あの場面では涙があふれた。

映画ではおかんの役は誰がやるんだろう。熊さんは、お妾さんは、梢ちゃんは・・・。エルメスという豚も当然出てくるんだろうな。公開されたら観に行こう。

■ なぜか前稿が消えてしまいました。パソコンが、いや私が何かしでかしたのでしょう。

今年は「国民読書年」だそうですね。文字・活字文化振興法の施行5周年にあたる今年を国民読書年にすることが、2008年に国会で決議されていたそうです。

今日、14日の朝刊の文化欄は国民読書年の特集でした。作家の恩田 陸さんが読書の魅力について語っています。恩田さんの小説は新潮文庫に収録されている『夜のピクニック』しか読んだことがありませんが、気になる作家のひとりです。

新聞には恩田さんの顔写真と共にプロフィールが載っています。仙台市生まれ、ということは知っていましたが、幼少の頃に松本で暮らしたことがあるとは知りませんでした。今度何か読んでみようと思います。

さて、本題。

『神社の系譜 なぜそこにあるのか』宮元健次/光文社新書を読み終えました。このところ速読しています。今年になって読み終えた本がこれで5冊になりました。

この本では「自然暦」という視点から神社の配置を捉えています。「自然暦」なる言葉をはじめて知りましたが、太陽の動きを神の宿る「神社」の配置に応用したものだと、著者は説明しています。

ある神社と背後にある山を結ぶ線の方向に冬至の日が沈むとか、夏至の日が昇るとか、この手の話が満載です。古今「東西」がこの本を連れてきた、という感じです。本の内容については機会を改めて書こうと思います。

次、『自然界の秘められたデザイン 雪の結晶はなぜ六角形なのか?』イアン・スチュアート/河出書房新社。

昨年の11月に東京した時(「東京する」などという表現はいかがなものか、と自分でも思いますが、好きなので)、丸善本店で買い求めました。

帯の**数学的秩序に満ちた美しい世界はなぜ生まれるのか?**に惹かれました。自然が数学的秩序に満ちているのは一体なぜなのか、興味深いテーマです。

この本を読み終えたら、小説モードに変えようと思っています。

夕方、書店に出かけてみると小川 糸さんの『食堂かたつむり』が平積みされていました。写真は単行本のように見えるかもしれませんが、文庫本です。早いですね、もう文庫(ポプラ文庫)になっていました。

小川さんの『喋々喃々』や確か穂高が舞台の『ファミリーツリー』も読んでみたいと思いますが、まず話題になったこの小説です。

恩田さんは読書は日常習慣の一部だと語っていますが、私もそうです。今年も「本の連鎖」を楽しみたいと思います。以上!

取り上げられている本10冊の中で、読んでみたいと思ったのは『宇宙創成はじめの3分間』ちくま学芸文庫です。著者は79年にノーベル賞を受賞した理論物理学者だそうですが、S・ワインバーグという名前は知りません。

**比喩とレトリックで理解したような気にさせるのではなく、物理の本質をストレートに表現して読み手に迫る。科学好きの読者はその妥協のなさに引き込まれるはずだ。**

**ビックバン直後の膨張で宇宙の温度が急激に下がり、10億度になる頃までに水素やヘリウムなど普遍的に存在する元素が出来上がる。計算によると、所要時間は僅か3分。(中略)観測事実と物理法則を組み合わせ、(中略)1兆度の1兆倍の1億倍の温度にまで達する宇宙開闢(かいびゃく)の瞬間にまで遡ろうとしている。**

右脳人間の私はビジュアルにイメージできないようなことを理解するのは苦手です。この紹介文を読むと、『宇宙創成はじめの3分間』を理解するのは無理なような気がします。

では他の本は、と探しても読みたいと思うような本がありません。

この手の企画で書評委員が取り上げるのは専門書が多いと思います。経済学者は経済の本、物理学者は物理の本、教育学者は教育に関する本という具合に。ちなみに先の本を取り上げた書評委員は観測宇宙論が専門の大学教授です。

でも、一般の読者は読んで欲しい本として専門書を挙げられてもあまり読んでみようという気持ちにはならないのでは。

異なる分野の本、たとえば物理学者が美術史の本を、経済学者が童話を紹介してくれたら、それだけで読んでみようと思います。趣味としての読書ってそういうものだと思うのです。物理学者としての視点から美術史を眺めるとどんなことになるのでしょう。

私が書棚から取り出したのは『2010年宇宙の旅』です。ただし、おすすめの本としてではなく、自分が読んでみたい本としてです。今年にぴったり、でしょ。

今年はこのSFを読み直してみようと思います。昨年末から小説モードにならないのでいつになるか分かりませんが・・・。

■ タイトルに「なぜ」がつく本はやはり気になる。『なぜ対馬は円く描かれたのか 国境と聖域の日本史』黒田 智/朝日新聞出版 読了。次、昨日書店で手にした本は『神社の系譜 なぜそこにあるのか』宮元健次/光文社新書。

対馬が丸く描かれた理由。この本のタイトルに対する答えは本を読み始めてすぐに出てきた。**即興で地図を描こうとすると、無意識のうちに書き手の住まいやなじみ深い地域を詳細に書き込んでしまう例を、だれしも経験したことがあるだろう。描かれた地図は、しばしば濃淡のあるものとなり、制作者の意図や制作目的が強調されたものになる。**

ではなぜC型のクロワッサンのような対馬の地図が描かれたのだろう・・・。

その答えは第1章「対馬は円かった!?」に書かれている。

C型クロワッサン対馬地図、「日本国対馬島之図」は『海東諸国紀』という朝鮮王朝官僚たちのバイブルだった歴史書に収録されている。

中世の対馬は日朝を結ぶ海上交通の要衝だった。対馬は津島が転じた(この本には明確にこのことが書かれてはいないが、そう思った)。津は港。

利用できる港の情報を示すことが目的だった地図。多くの寄港地と通交者の多い地域を伸張させて地名を書き込むスペースを確保した。逆に寄港地が少ない地域は圧縮された。このような理由による海岸線の伸張と圧縮の結果がC型クロワッサン、というわけ。簡単にまとめるとこのようになるだろう。

本書ではこの部分を現在の地図とも対比させながら、実証的に、詳細に論じていて興味深い。ただしこの本の大半(第2章以降)は別のことの論考。

対馬市厳原町の西方に位置する有明山(安曇野の有明山と同じ、このことでふと思ったことがあるがそのことには触れない)、その麓にある厳原八幡宮は対馬にいくつかある社廟の代表的な存在で、かつて下津八幡宮と呼ばれていたとのこと。そしてもうひとつ、海神神社は上津八幡宮と呼ばれていたそうだ。

対馬は南北に長い島だが、北津と南津ではなくて上津と下津としたのは「東西」志向の日本と無関係ではないかも知れない・・・。

これから読む『神社の系譜 なぜそこにあるか』の第3章は「大和朝廷と東西線」。古今「東西」が年を越してしまった・・・。

「対馬」 過去ログ

■ 昼間っからアルコールな正月でした。その成果が体重2kg増となってあらわれました。バンザイ!今夜もちょっと、ビールしてます。

正月に映画「沈まぬ太陽」を観ました。原作は新潮文庫に収録されています。全5巻、長編です。で、映画も長かった・・・。途中で休憩が入る映画。昔観た「ライアンの娘」が確かやはり途中休憩があったような気がしますが、それ以来かもしれません。

なかなかいい映画だとは思いましたが、映画館はガラ空きでした。やはり映画の制限時間は2時間とちょっと、そこに収めないといけないのかも知れません。

テーマは文庫の帯に要約されています。そうです、「この国を覆う、おそるべき良心の不在」ということです。

原作者、山崎豊子といえばこの作品の他に『白い巨塔』がありますね。これもやはり「良心」を問う作品でした。

『沈まぬ太陽』の、なんともいえない読後感、昇らぬ太陽・・・。でも映画の印象は少し違っていました。

恩地と行天、かつて労働組合で共に闘ったふたり。その後の対照的な生き方。行天は『白い巨塔』の財前に重なります。あらゆる術策をもって出世しようという野望。

年末に観た「ゼロの焦点」、松本清張の推理小説がホラー映画になっていたのにはびっくりでしたが、「沈まぬ太陽」は原作が上手く映画化されていたと思います。

両作品に木村多江が出演していました。本当に不幸が似合う女優です。どうもアルコールな中年はどこか寂しげな女性に惹かれてしまうようで・・・。

「釣りバカ日誌」の石田ゆり子が見せた寂しげな表情もよかったですが、木村多江(の演じた女性)はストライクゾーンど真ん中でした。

■『「論語」に帰ろう』守屋 淳/平凡社新書 読了。

昨年の11月に東京駅前、オアゾの丸善で買い求めた本です。カバーに描かれている日本地図、いままで注目したことなどありませんでしたが、古今「東西」について考えている頭であらためて見てみると・・・。かなり東西方向にデフォルメされていますね。この略地図には日本の形のイメージが反映されているんじゃないでしょうか。違いますか、別の理由から?

では、知っている日本の古地図を思い浮かべてみてください。そう、たとえば高校の日本史の教科書に載っていたような地図を。正確な日本地図と比べると、本州が横向き、東西方向になっていませんか? 当時の日本人がイメージしていた日本の形が投影されていると思うのですが、いかがでしょう・・・。「日本 古地図」でネット検索してもそのような地図がヒットします。

今日、書店で下の本を見つけました。カバーに載っているのは対馬の地図です。実際の形とはまったく違う対馬の地図。タイトルの『なぜ対馬は円く描かれたのか』は「なぜ日本が東西方向にひき伸ばされて描かれたのか」と同様の問題意識から著されたのでは、そう思って買い求めました。

こんな地図が載っています。この地図を見ただけでもワクワクします。実は以前私も北を下にして日本地図を教室の壁に張る(←過去ログ)ということをS君と話したことがありますから。

今週の隙間読書が楽しみです。

■ 日本ほど自国の文化論が書かれ、読まれている国は他にない、とよく指摘される。私も日本人論、日本文化論が好きだ。2007年に読んだ『「縮み」志向の日本人』李 御寧/講談社学術文庫はなかなか興味深いものだった。

2日、長野へは高速バスで出かけた。車内で読もうと思っていた年越し本『神社霊場 ルーツをめぐる』武澤秀一/光文社新書を忘れてしまったので、長野駅前の書店で『日本辺境論』内田 樹/新潮新書を買い求めた。

読書空間としては電車が最適だが、バスの中もなかなかいい。揺れる車内でも平気。帰りの車内で読み始めたが、面白くて今日、箱根駅伝を気にしながら一気に読み終えた。

川上未映子の『ヘヴン』、『食堂かたつむり』が話題になった小川糸の『ファミリーツリー』も読みたいと思ってはいるが、先送りすることにした。

さて、『日本辺境論』。

「はじめに」で著者は**「辺境性」という補助線を引くことで日本文化の特殊性を際立たせること**だと本書の目論みを書いている。この本での論考の結論部分として、**私たちは華夷秩序の中の「中心と辺境」「外来と土着」「先進と未開」「世界標準とローカル・ルール」という空間的な遠近、開化の遅速の対立を軸にして、「現実の世界を組織化し、日本人にとって現実を存在させ、その中に日本人が自らを再び見出すように」してきた。**という辺りを私は挙げる。

もう何年前のことになるだろうか、『世界の中心で、愛をさけぶ』という小説がベストセラーになった。が、内田さんの指摘によると、日本人は世界の中心に自らを位置付けることはしない。

**はるか遠方に「世界の中心」を擬して、その辺境として自らを位置づけることによって、コスモロジカルな心理的安定をまず確保し、その一方で、その劣位を逆手にとって、自分都合で好き勝手なことをやる。この面従腹背に辺境民のメンタリティの際立った特徴があるのではないか**

面従腹背などというしたたかなことが例えば外交の舞台で日本が出来ているのかどうか私には分からないが著者はこのように指摘している。

世界標準の制定能力など無く、世界標準準拠主義だとも。要するに世界の先頭を切るのではなく二番手で良しとする日本人。

「(華夷秩序に於ける)中華の辺境民」でOKだと自ら認めているからこそ*1「漢」字と自国で工夫したかなを併用して平気なのだと指摘されれば、なるほどな、と思う。かつて朝鮮半島でもハングルと漢字が併用されていたが、今でもハイブリッド状態を維持しているのは日本だけ。

更に漢字を脳内の図像対応部位で、かなを音声対応部位で処理しているという養老猛司さんの指摘を受けて、このように処理している日本人の脳がマンガを育んだ、と指摘している。

漢字を処理する部位がマンガの絵を、かなを処理する部位がふきだしを受け持っている、というのだ。この指摘もなるほど!だ。

どうも論理の流れ、理路が整然としないが(なにせ例によって理路など考えずに書き始めているから)、本書は「たまたま、中国大陸の東、辺境に日本が位置してる、という地理的条件が日本人の思考や行動パターンを規定しているのだという論考」、だと私なりの理解をまとめておく。

こう書いて、昨年再読した和辻哲郎の『風土』について「風土が文化を規定する」、とまとめたことを思い出した。

*1日本という国名からして日ノ本、日出づる処、つまり中国から見て東にある国、辺境にある国だと認めている。

『日本辺境論』についてはもう少し理路整然とまとめておかないといけないが、とりあえず読書メモということで載せておく。

デジタルな時代ですがアナログもいいものです。

今年の年賀状です。挨拶文を筆で書きました。

プリンターが不調だったので・・・。

今年も本のタイトルによる新年の挨拶から始めます。

あ『あの夏、少年はいた』川口汐子 岩佐寿弥/れんが書房新社

け『建土築木』内藤廣/鹿島出版会

ま『マンダラの謎を解く』武澤秀一/講談社現代新書

し『失敗は予測できる』中尾政之/光文社新書

て『天然日和』石田ゆり子/幻冬舎文庫

お『老いてこそ人生』石原慎太郎/幻冬舎

め『明治人の力量 日本の歴史21』佐々木隆/講談社

で『できそこないの男たち』福岡伸一/光文社新書

と『寅さん大全』井上ひさし監修/筑摩書房

う『美しい都市・醜い都市』五十嵐太郎/中公新書クラレ

ご『五重の塔』幸田露伴/岩波文庫

ざ『ザ・ジョーカー』大沢在昌/講談社文庫

い『インドの時代』中島岳志/新潮文庫

ま『間宮林蔵』吉村昭/講談社文庫

す『スフィア 球体』マイクル・クライトン/ハヤカワ文庫

今年もいろいろなタペストリーを織り上げようと思います。

よろしくお願いします。 U1