「蜻蛉 悲しみは紛れず」

■ **宇治の邸では、女君(浮舟)がいないことに気づいて、女房たちが大騒ぎしてさがすけれど、その甲斐もない。**(456頁)事情を知る右近や侍従は浮舟がひどく思い詰めていた様子だったことを思い、宇治川に身を投げたのではないかと考えた。宇治では混乱が続く・・・。

右近と侍従は宇治に来た浮舟の母親に真実を告げた。浮舟が自ら命を絶ったことが世間に知られないようにと、葬儀は内密に簡略して執り行われた。

浮舟の死を知った匂宮は茫然自失。薫は床に着いてしまった宮を見舞った。事の真相が分からない二人は腹の探り合いをした。(復習 匂宮は源氏の孫で、薫の表向きの甥)

宇治を訪ねた薫に右近は浮舟が薫と匂宮に挟まれて苦しんだ末に入水したことを明らかにし、それに至る経緯を語る。薫は浮舟を早く京に迎えなかったことを悔やんだ。薫の手配で四十九日の法事が盛大に執り行われた。宮もひそかに供養の品、白銀の壺に黄金を入れたもの右近の志のようにして届けた。

**宮と大将、二人の胸の内からはいつまでも悲しみが去らない。宮は、どうにも抑えがたいほど思いが高ぶっている時に終わってしまった恋であり、(中略)大将は、あの母君と約束した通り何かと気に掛けては、残った一族の人々の面倒をみているが、やはりどうにも仕方のない女君のことを忘れることができずにいる。**(484頁)

薫は**ありと見て手にはとられず見ればまたゆくへもしらず消えし蜻蛉**(505頁)と、ひとりつぶやいていたとか。

ドラマチックな展開の宇治十帖・・・。

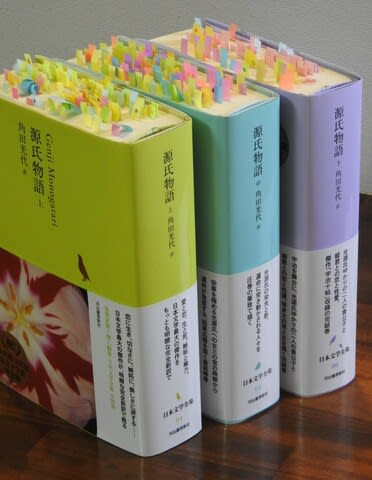

1桐壺 2帚木 3空蝉 4夕顔 5若紫 6末摘花 7紅葉賀 8花宴 9葵 10賢木

11花散里 12須磨 13明石 14澪標 15蓬生 16関屋 17絵合 18松風 19薄雲 20朝顔

21少女 22玉鬘 23初音 24胡蝶 25蛍 26常夏 27篝火 28野分 29行幸 30藤袴

31真木柱 32梅枝 33藤裏葉 34若菜上 35若菜下 36柏木 37横笛 38鈴虫 39夕霧 40御法

41幻 42匂宮 43紅梅 44竹河 45橋姫 46椎本 47総角 48早蕨 49宿木 50東屋

51浮舟 52蜻蛉 53手習 54夢浮橋

320

320

360

360

360

360

480

480