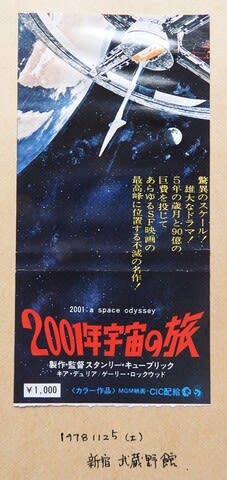

■ SF映画を時々レンタルDVDで観ている。宇宙もので一番好きな作品は『2001年宇宙の旅』だ。この映画が日本で公開されたのはいつだろう。ネットで調べて1968年だと分かった。ぼくが初めてこの映画を観たのは1978年の11月25日だった。小説を読んだのはそれからおよそ3年後、1981年の10月。どちらも記録が残っている。

自室のカオスな書棚を整理するために本をおよそ1,700冊(文庫本が最も多く、1,140冊)松本市内の古書店に引き取ってもらった(2020年5月)。アーサー・C・クラークの作品は「宇宙の旅」シリーズなど何作も読んだが、『2001年宇宙の旅』と単行本の『3001年終局への旅』(早川書房1997年再版)だけを残し、他は減冊の対象にしてしまった。『幼年期の終わり』も手元にない・・・。

『2001年宇宙の旅』を再読した。

ヒトザルの群れの前に出現したモノリス(直方体の石板)が彼らに道具をつくらせ(動物の骨を道具として使うことを思いつかせ)生存上圧倒的な有利をもたらす。ここから進化は人類を一気に宇宙空間へ向かわせる。月のモノリスはヒトザルから進化したヒトを土星に向けて旅立たせる。ただし映画では行先が土星ではなく木星になっている。土星の輪の映像表現が難しい、ということが変更理由だったという見解もあるようだ。小説では木星付近で宇宙船・ディスカバリー号はスイングバイして火星に向かう。この時、ディスカバリー号の乗員で唯一の生存者ボーマンと遭遇したモノリスは、彼を宇宙の果てまでの旅に誘う。

人類の進化を促す造物主の存在を暗示するモノリスがこの小説を、そして映画をおもしろくしている。余談だが、(余談でもないか)今日(25日)の朝日新聞の読書面に『科学者はなぜ神を信じるのか コペルニクスからホーキングまで』三田一郎(講談社ブルーバックス)が取り上げられていた。

**(前略)宇宙艇はふたたび無限に続く漆黒の壁のあいだをはるかな星の海にむかって下りはじめた。それが太陽系の出口でないことは、今では確信があった。その瞬間、信じられないような洞察が閃き、彼はこのシャフトの正体をつかんでいた。

これは、想像を絶する時間と空間の次元を通じて星間の交通をさばく一種の宇宙的な転轍装置にちがいない。いま彼が通っているのは、銀河系のグラウンド・セントラル・ターミナルなのだ。**(238頁)

クラークは過去から未来への時間的な流れ、空間的な繋がりを直線的ではなく、円環的に捉えているように感じる。そう、輪廻思想に通じる考え方。映画では遥か先の未来に向かう様を高速で流れる幾何学的な光彩のパターンで描いていた。それがいつの間にか太古の海中を思わせる有機的な映像へと変わっていった。で、ボーマンは時間的にも空間的にも遥か彼方から、人類の歴史上いつ頃なのかわからないが、再び戻ってくる。

この小説でクラークは何を描いているのか。それは、一言で言えば人類の進化。このSFはこんな解釈を認めてくれるだろう・・・。

40年以上も前に読んだ本を書棚から取り出すだけでまた読めるなんて・・・、やはり紙の本は良い。