全羅北道南原市郊外の霊山「智異山」北東斜面 裾野あたりの里山、「古刹実相寺」門前に石長丞(石のチャスン)が有ると知ってどうしても外せないと訪ねてみた。

<だだっ広い耕野の一角に再建された「実相寺(シルサンサ)」の門前>

殆ど日本の観光客など来ないと思われる片田舎、日本の倭寇、「文禄慶長の役」で全てが灰燼と化した新羅の興徳王三年(828)に創建された名古刹です。

当時豊臣軍は我が遠い故郷の兄弟と殺しあってるなどとは思いもしなかったのだろう??

寺域と外部を隔てる「ラム川」に架かる「ヘタル橋」の手前畔に一体の石チャンスン。

高さ約3m弱、幅約40cm強の石柱状の花崗岩上部に、この象徴的とも滑稽とも思われるような顔を刻み出している。

体部には漢字で「擁護金紗逐鬼将軍」と刻まれていてハングル登用以前の造立の物だと伺える

頭に三角帽子、飛び出したドングリ目にだんご鼻と大きな耳を持って立ち尽くしている。

約50mぐらいの短い橋を渡ると田圃の中を行く参道の両脇にも一体ずつの石チャンスン・・・こちらは左手。

これは一番大きくて高さ約3m強ぐらいも有るだろうか??橋の手前のチャンスンよりもっとなにやら象徴的・・

イースター島のモアイやトーテムポールと良く似たものを感じる・・・・

しかしこちらのチャンスンは大きな三角あご髭を蓄えて睨みつけている。

片や対面する右側のチャンスンはややスマートで洗練されているようにも??

やっぱりドングリ目玉の団子鼻・・・やっぱりあご髭は蓄えている。

通常チャンスンは男女で一対として陰陽の調和をはかるようだが此処では全て男のものである。

元々は橋の手前に二対四体 有ったものが1936年の洪水で一体は喪失、一対は川向こうの現在地に移されたという。

三体共に統一新羅時代の造立で重要民俗資料第15号に指定されている。

こうした石チャンスンは集中してこの地域に多く残されているようです。

もうひとつ僕が恋焦がれていた有るがままの木製チャンスンとソッテが傍らの農道に建っていました。

有るがままの姿と言ってもこれはおそらく観光客向けに新しく作られた物でしょうが、なんとなく博物館や民俗資料館で見るものよりは有るがままの姿に近いものだと納得できます。

韓国の田舎、里山地域の空は日本の青空とは桁違いに透明感が違って、青く澄みわたっている。

木製チャンスンは男女1組で・・・・胸には大きくハングルで男の方には「天下金将軍」、女の方には「地下土将軍」と書かれている。

こちらの方はちょっと僕には読みきれない・・・後ろの黄金色は日本と何も変わらない。

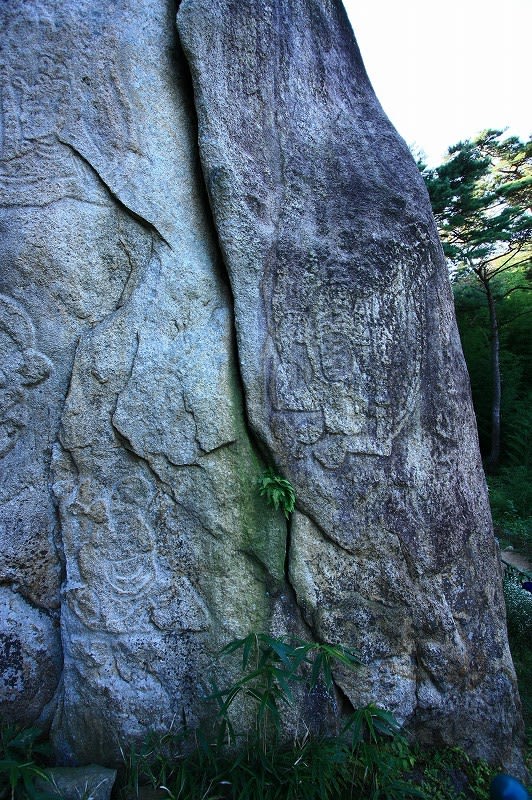

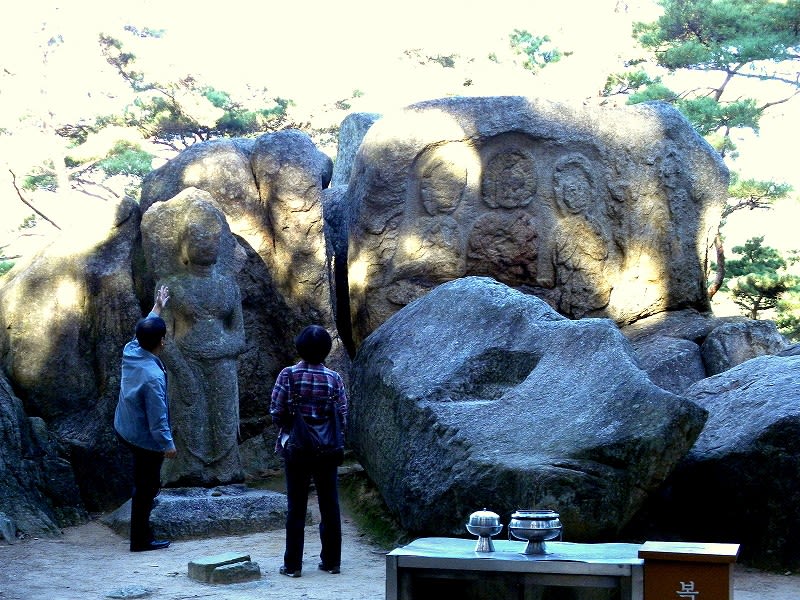

威嚇的な人面を刻み、かっと見開いた目、裂けた口とむき出しの歯は疫病や悪霊外敵を威嚇し、追い払う魔除けの呪物として相応しい・・・・

反面、チャンスンはその威圧的な形相の割には、どこかユーモラスでおどけたところが有り、それが守護神の役割を果たしていないことをも充分承知して、のろまで間の抜けた人を「チャンスンみたいにのろまだ」と揶揄したりもするそうです。

しかし、いろんなことを聞いても、この原始信仰にも近いチャンスンやソッテを持つ韓国の農村はなんとも魅力的でとっても心が癒されます。

勿論ソッテの鳥は鳥居の鳥と同じ意味を持つのだろう。

はるか遠い昔、僕の祖先はこの土地から海を越えてきたのだろうか??

撮影2011.9.30