豊能町切畑方面からの帰り道・・・・・・、豊能町境界に近い茨木市の山中集落、「忍頂寺」の街道沿い民家の前に佇んでいた石仏さんです。

この石仏も石友さんの計らいでお目に掛かれたもの、この日逢うまでは全く未知の石仏でした。

いくらNET検索を掛けようが石友さん以外のページはヒットしません。

なんでも無い街道筋の民家脇、切石の低い擁壁上に小石仏と一緒に祀られて居ます。

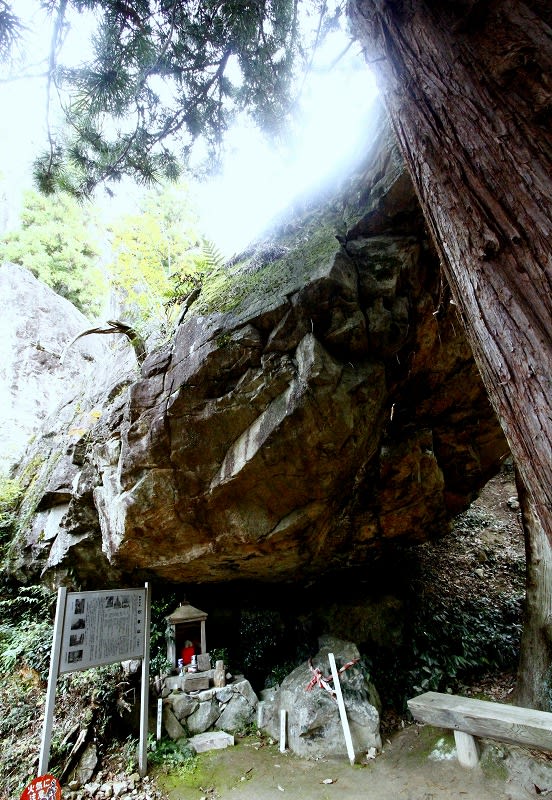

豊能町では最古の年号を持つと言われる大円釈迦堂の阿弥陀三尊笠塔婆に良く似た様式の石仏です。

高さ約2mも有ろうかと言う縦長棒状の自然石の中程を彫り窪め、定印を組み二重蓮華座?に座する阿弥陀坐像を中肉彫りで刻み出している。

蓮華座を含めても像高50cmにも満たないような小像ながら、笠石も失われず完品です。

包容力の有る落ち着いた表情・・・・・

銘の確認などは出来ていませんが・・・・、少なくとも江戸時代の近世仏では無く中世仏の臭がします。

地方色豊かな逆修塔と言ったところでしょうか???。

撮影2011.11.3