1923年まではだいぶん年数があるが、「The Dinosauria」によると、そこまでに記載された鳥類の属は以上の7属。MeyerのArchaeopteryxとSeeleyのEnaliornisを除く5属がMarshの命名である。Marshは、彼の報告した属が鳥類の起源に近い一群をなすと考え、そのすべてに歯があることから爬虫類の形を残したOdontornithesという亜綱を考えた。しかし2000年ごろから多くの白亜紀鳥類が発見されると。この分類群は使われなくなってしまった。「歯がある」という形質は、元の爬虫類に備わっていたことだから、共有されているが派生的ではない。従って現代の分岐分類学的な考え方での分類群の特徴としては不適当なのだろう。

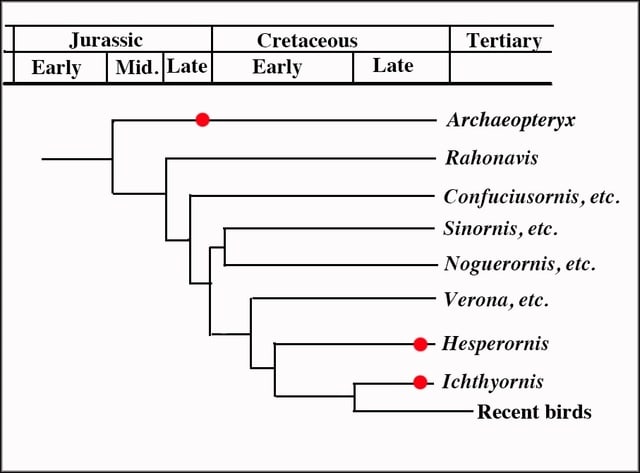

435 近年の中生代鳥類の分岐図 Chiappe, 2001を大幅に簡略化

上の分岐図で、赤い印のところの標本と現代の鳥が、19世紀末に知られていた種類。このころまでの種類では進化の概念がまるで違うのも無理はない。というか分岐図もなかった。なお、Chiappeの元の図には上の地質年代の枠は書かれていない。分岐図に年代を入れるとなにかと誤解の元となる。線が分かれる前の部分はそういう種類があったという意味ではなく、「ここでまとめられる」という意味だから。それにしても、こういった図でいつまでも始祖鳥が重要な場所に置かれるのも興味ぶかい。なぜか一番要(かなめ)の種類が最初に見つかったわけだ。

ところが、Marshが記載した中生代鳥類化石は歯のある種類だけではない。1873年に次の論文があって、そこにはその頃までに知られていたアメリカの中生代鳥類のリストが示されている。The Dinosauria では真の鳥に含まれる属が入っていないようだ。

⚪︎ Marsh, Othniel Charles, 1873. Fossil Birds from the Cretaceous of North America. American Journal of Science and Arts, Ser. 3, vol. 5: 229-231.(北アメリカの白亜系からの化石鳥類)

リストをまとめて記す。種名の後に「既」の印をつけたものはこのブログで掲載済み。

Granatores

Telmatornis priscus Marsh. 1870

Telmatornis affinis Marsh. 1870

Palaeotringa littralis Marsh. 1870

Palaeotringa vagans Marsh 1872

Natatores

Graculavus velox Marsh. 1872

Graculavus pumiliis Marsh. 1873

Graculavus anceps Marsh. 1872

Graculavus agilis Marsh, 1873 n. sp.

Hespeornis regalis Marsh. 1872 既

Laornis Edvardsianus Marsh. 1870

Ichthyornises

Ichthyornis disper Marsh. 1872 既

Apatornis celer (Marsh) 1873 既

7属12種。あまり聞いたことのない種類が多い。ご覧のように、これらのうち既に記した種類3属3種を除いた4属9種は、文献的には1870年、1872年、1873年の3本の論文に記されている。そのうち新種(n. sp. )の記述はこのリストの論文であるが、地質年代・産地・地層・保管場所の記述があるだけで、種の特徴が記してないから有効名かどうか疑問。まず1870年の論文が下記のもの。

⚪︎ Marsh, Othniel Charles, 1870. Notice of some fossil birds, from the Cretaceous and Tertiary formations of the United States. American Journal of Science and Arts, series 2 49(145):205-217.(合衆国の白亜紀と第三紀の地層からのいくつかの化石鳥類に関する通知)

436 Marsh, 1870 論文タイトル

この論文には白亜紀の種類として次のものが順に挙げられている。

Laornis Edvardsianus Marsh, gen. et sp. nov.

Palaeotringa littralis Marsh, gen. et sp. nov.

Palaeotringa vetus Marsh, sp. nov.

Telmatornis priscus Marsh, gen. et sp. nov.

Telmatornis affinis Marsh, sp. nov.

これら3属は現在も使われているようだ。一部の種類は第三紀にまで分布していたと思われる。

この後、第三紀の4種類の化石鳥類(いずれも新種であるが、新属ではない)がリストアップされている。

もうひとつの1872年の論文が次のもの。

⚪︎ Marsh, Othniel Charles, 1872. Preliminary Description of Hespeornis regalis, with Notices of four other new Species of Cretaceous Birds. American Journal of Science and Arts, Ser. 3, vol. 4: 360-365. (Hespeornis regalisの予備的な記載。付:白亜紀の他の4種について)

これが、Hespeornisの項で「後で記す」とした1872年の二つ目の論文。まずHespeornis regalisの記載がある。前に記したようにgen. et sp. nov. と書いてあるがこれが初出ではなく早く発行された別の論文が初出。これに4ページほどを費やした後、他の4種が記載されている。

Graculavus verox, gen et sp. nov.

G. pumilus, sp. nov.

G. anceps, sp. vov.

Palaeotringa vagans, sp. nov.

この調査では、属の命名について調べているから、ここで問題になるのは次のこと。Genus Graculavusは今も使われているか? またGenus Palaeotringa は1870年の論文に新属としてあるからつじつまが合う。

結局、属レベルでは次のようになる。

Laornis Marsh, 1870:模式種Laornis edvardsianus Marsh, 1870

Palaeotringa Marsh, 1870:模式種Palaeotringa littralis Marsh, 1870

Telmatornis Marsh, 1870:模式種Telmatornis priscus Marsh, 1870

Graculavus Marsh, 1872:模式種Graculavus verox, Marsh, 1872)

いずれもCharadriiformesチドリ目に入れられている。現生のチドリ類、カモメ類、アジサシ類などが含まれている目である。これらの化石属は現生鳥類の表ではほとんど出てこない。

中生代の鳥類の命名史はこれでおしまい。次回、ちょっと寄り道してから翼竜に進む予定。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます