|

「東慶寺」を後にして、鎌倉方面に5分ほど歩くと横須賀線の踏み切り手前の右側に「浄智寺」があります。

この苔むした緑の中を登って行く最初のアプローチが何とも風情のある味わいで、昔から好きなお寺の一つです。

鎌倉五山の四位に列せられ、弘安4年(1281)、執権北条時頼の三男宗政の菩提を弔い、 宗政とその子師時を開基として宗政の妻が建立しました。

現在の建物は関東大震災後に再建されたものですが、自然林に囲まれた静かな境内は国の史跡に指定されているそうです。

叉この参道沿いの石段脇には鎌倉十井に数えられる“甘露ノ井”があり、沙羅双樹などの樹木が生い茂っていました。

|

石段を登ると正面に、上部に鐘を吊り下げた楼門か立っています。

この山門は上層が鐘楼を兼ねている珍しい形式のもので、花頭窓をあしらった中国風の造りが特徴です。

< > > |

近年この門は全面的に改築されて新しくなったようですね。

ススキとのコラボが絵になり写して見ましたが、陽が当たる手前の草木がハレーションをおこしてしまいました

別途、ススキだけを撮りましたのでマウスオンでご覧下さい

ススキも「尾花」と言って、秋の七草の一つですね。

それにしても未だにカメラの設定には苦労していて・・・

晴れた日の、陽の当たる所と当たらない所を同時に綺麗に写すコツがあったら教えて欲しいものです。

|

この門をくぐったところに、ご本尊の三世仏を安置する曇華殿(仏殿)があります。

阿弥陀、釈迦、弥勒の三体からなるこの仏像は15世紀の作でそれぞれ過去、現在、未来を表しているそうです。

花トラノオやシオンなどが野生的に咲いているお庭を眺めてみました。

マウスオン・クリックで三枚の画像をご覧下さい

最後の画像は庵の反対側の玄関から撮ったもの・・・

このお座敷で精進料理をいただきながら(要予約)、お部屋の中から眺めるお庭も趣がありそうです。

|

ここにも「彼岸花」が咲いていました。

浄智寺に足を運んだのは三年ぶりです。

前回はアジサイには少し早いアヤメの季節でしたが、他のお寺の艶やかな花々を見た目には淋しすぎる感じのお庭でした。

それが今回は、秋のもの悲しさが妙にこのお寺の庭の雰囲気にマッチしていて心惹かれました。

|

やぐら近くの竹林横で「撮影」が行われていて、和服姿の男女のモデルさんがポーズをとっていました。

ワビ・サビの世界の禅寺の中で見る花嫁衣裳のような艶やかな着物と赤い蛇の目傘は、まるで紅色のマンジュシャゲの花のようでした。

|

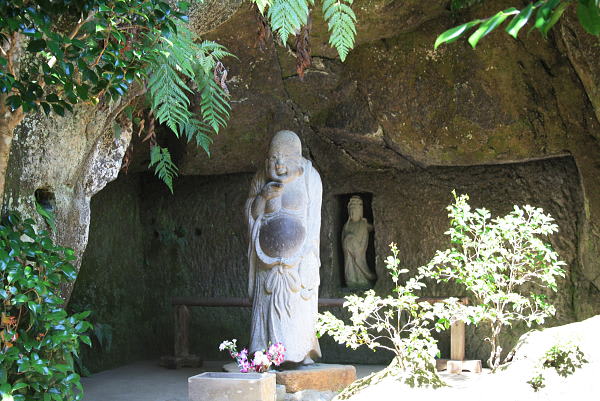

境内は緑豊かで起伏に富み、江ノ島鎌倉七福神の一である布袋の石像をまつる洞窟もあります。

いつもお腹をさすらせていただきますが・・・

もう黒光していますね

|

静かな境内をぐるりと一回りして空を見上げると、そこには「秋」が広がっていて・・・

白いお花のジンジャーとシュウメイギクが最後の頑張りを見せて、青空に向かって咲いていました。

|

「萩」はまだまだこれから楽しめるようですね。この5連休あたりが見頃でしょうか・・・

鎌倉市指定の天然記念物の古木「ビャクシン」の近くのベンチに腰掛けて休みました。

時計の針は一時を廻っています。

「円覚寺」に行けば「秋の七草」がもっと見られるかしら?

でもその前に腹ごしらえをしなくては・・・

朝から酢たまねぎ入りの大盛りサラダと冷奴しか食べていなかったのです。

実は今月、健康診断があるので、血圧とコレステロールを下げるためのダイエットを始めて三週間になります。

以前このブログでも紹介した「酢たまねぎと大盛り野菜」を4ヶ月間食べ続けた主人・・・

4kg痩せて、8月からはお医者様の指示で服用していた血圧とコレステロールの薬とオサラバしました

その成果に驚き、私も3週間前から更に昆布も混ぜた「酢たまねぎ」(作り方は3ヶ月前の6月21日編を参考の事)と野菜を大量に増やして、炭水化物を半分に減らしました。

おかずはいつもどおりに作って食べていますが(モチロン油物も)、体重は2.5kg減、家で計る血圧も今までは130~85以上あったのが110~65近くに下がりました

ヤッホ~!と叫びたい所ですが、何となくいつもの力が入りません

エネルギーの源は「炭水化物」だという事を、山を歩くと実感できますが・・・

最近はすっかり「ガス欠」気味の私です。

オミナエシの群落を見に「幕山」に行っていたらバテていたかも知れません

何となく顔のシワや目の落ち窪みも気になりますので、ソロソロ炭水化物もシッカリと食べようと思います。

結局体力不足で「円覚寺」に行くのはやめにして、新装成った大船駅でパスタを食べて家路に着きました。

、野山に連れ出せる友人は、アノ人とコノ人しかいません。

、野山に連れ出せる友人は、アノ人とコノ人しかいません。 、怖くなって諦めました。

、怖くなって諦めました。

>

> 、受付の人に確認してみるとやはり「スズランの実」でした。

、受付の人に確認してみるとやはり「スズランの実」でした。

、秋の味覚の「柿」が色付いていました。分りますか~?

、秋の味覚の「柿」が色付いていました。分りますか~? >

>

、スズランもそうでしたね。

、スズランもそうでしたね。 」と強く注意されたそうです。

」と強く注意されたそうです。

>

>

、白は難しいですね

、白は難しいですね

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>