「函館の景観」2011年1月23日で、

「日本では、函館が先駆けとなって、先進国の都市と同じように、

電線の『埋設率』(地中下率)100%が実現すれば、快挙だ」

「日本のほかの街でも、電線は『埋設率』で管理することになり、

埋設率100%を実現してほしい」

と書いた。

日本では、電柱が街中に林立し、

電線がクモの巣のように空をおおっていて、

街の景観を醜くしているが、

先進国の都市の電線の「埋設率」はどうであろうか?

電線の埋設率の国際比較をしてみる。

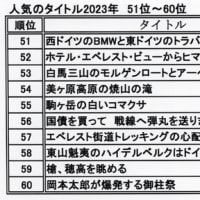

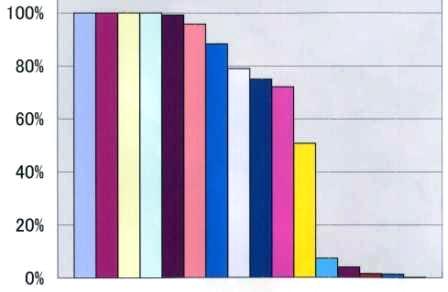

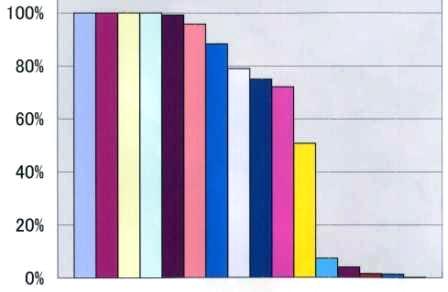

電線の埋設率の国際比較。

電気事業連合会、国土交通省の資料から作成。

海外は、電気事業連合会の調べで、「ケーブル延長ベース」。

日本は、国土交通省の調べで、「道路延長ベース」。

電線の埋設率の国際比較のグラフ。

ロンドン(イギリス)、パリ(フランス)、ボン(ドイツ)、香港の電線の埋設率は100%である。

ドイツのベルリン、ハンブルグ、ミュンヘンも埋設率が高い。

コペンハーゲン(デンマーク)、クアラルンプール(マレーシア)、ニューヨーク(アメリカ)が続く。

先進国の都市は、電線の埋設率100%を目指している。

これに対して、日本の電線の埋設率は、

先進国から、大きく立ち遅れている。

たとえば、東京の電線の埋設率は7.3%である(2008年)。

だが、東京の電線の埋設率は23区に限定し、

しかも、「市街地の道路」に限定している。

つまり、市街で、しかも国道や都道(県道)沿いである。

市街を離れたり、市道を含めれば、極端に悪くなる。

京都の4%も大阪の1.4%も同じで、「市街地の道路」に限定している。

限定しても、先進国の街からは、大きく立ち遅れている。

残念なのは、電線の埋設率について、

きちんとした国際比較の資料がないことである。

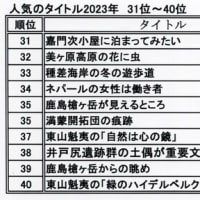

世界は、電気事業連合会の調査で、1977年であり、

日本は、国土交通省の調査で、2008年である。

それに、海外は「ケーブル延長ベース」で、

日本は「道路延長ベース」である。

「ケーブル延長ベース」と「道路延長ベース」のちがいは何だろう?

日本では、電柱と電線が屋敷や田園、農地を走る。

それに、道路を横切る電柱と電線があるから、

日本の「ケーブル延長ベース」での埋設率は、

もっと悪くなりそうだ、と推察したが。

電気事業連合会の「ケーブル延長ベース」の調査は1977年と古い。

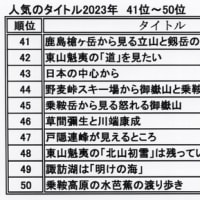

「ケーブル延長ベース」で調べた最近の結果がほしい。

でも、どうしてないんだろう?

敷設したケーブルの長さは、すぐにわかりそうだが?

日本の街は、世田谷区の0.2%(1998年)という数字が、

実感する電線の埋設率ではないだろうか?

「アメリカ、イギリス、日本の住環境」2010年10月3日で、

アメリカ、イギリス、日本で住んだ家で住環境を比較した。

「電線の埋設率の国際比較」で示した数字と、

実際にアメリカ、イギリス、日本で住んだ家の電柱、電線の状況を比較してみる。

ニューヨーク(アメリカ)の電線の埋設率は72.1%である(1977年)。

ロス・アンジェルスの家。2000年。

電柱が家の左に見える。

それと、丘の上にも点々とならぶ。

しかし、ごみごみと醜いほどではなかった。

目の前に電柱や電線があって、景色をさえぎったり、

空をおおったりはしていなかった。

ロンドン(イギリス)の電線の埋設率は100%である(1977年)。

ロンドンの家。1988年。

家は半世紀前の石造りと古い。

テレビのアンテナはあるが、電柱、電線はまったく見当たらない。

ロンドンの家の近くの並木道。1990年。

街灯はあっても、電柱、電線はまったく見当たらない。

ロンドンで、2軒目の家。2000年。

電話線が、右上から煙突の方向に走っている。

ごみごみと醜い、というほどではなかった。

世田谷区の電線の埋設率は0.2%である(1998年)。

松本。家の窓から。2007年。

電柱と電線が空をおおう。

ごみごみと醜いではないか!

みなさんの家の周りは、どうだろうか?

山(左下)や空、景色は、電線の間から見る。

こうゆうことは、アメリカでも、イギリスでも、なかった。

実際に住んだ家の電柱、電線の状況から、

ニューヨークの電線の埋設率が72.1%(1977年)であり、

ロンドンの電線の埋設率が100%(1977年)、

世田谷区の電線の埋設率が0.2%(1998年)、

というのが、うなずける。

具体的には、窓から景色や空を見ればわかる。

日本の街では、電柱が林立し、

電線がクモの巣のように空をおおっている。

しかし、先進国の街では、電線を埋設していた。

日本で、道路の拡幅にともなう電柱の工事をみる。

田んぼを区画整理して、東西南北に道路ができた。松本市。2010年。

その道路に沿って、電柱を建てているから、電線も縦横に走る。

その道路には歩道がなかったために、拡幅工事をしていた。

道路沿いの電柱はどうするのかな?

道路には、排水用の側溝を造っているから、

電線も埋設するチャンスだと思ってみていた。

歩道の幅は、電線の共同溝を埋めるのに十分な幅であるから。

すると、道路沿いの電柱、10数本を一斉に、数メートル移動した。

つまり、白い車の前あたりに並んでいた電柱の列を、

車の後方まで一斉に移動するという大工事をした。

しかも、工期は、田んぼが稲刈りを終えてから、

工事をするから、2年以上かけている。

道路を拡幅するという計画も、あらかじめわかっていて、

電線を埋設するための工期もあったが、

電線は埋設しなかった。

日本では、このように電線を埋めずに、

工事費を大幅に倹約しているから、

電気料金は、安くなるのかな? と思うが、

日本の電気料金は、アメリカやイギリスの2倍だった。

とりわけ安くなかった。とりわけ高かった。

日本は、

景観が悪く、

電気料金が高く、

歩行者や自転車、車いすの利用者にとっては危険であり、

地震や台風の災害では、ライフラインの確保がむずかしい、

ということになる。

日本でも、先進国と同じように、

電線は「埋設率」(地中下率)で管理することになり、

埋設率100%を目指してほしい、実現してほしい。

国土交通省が提唱するように、

(http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chichuka/index.htmlから)

1)「安全で快適な通行空間の確保」のために、

2)「都市景観の向上」のために、

3)「都市災害の防止」のために、

4)「情報通信ネットワークの信頼性向上」のために。

「日本では、函館が先駆けとなって、先進国の都市と同じように、

電線の『埋設率』(地中下率)100%が実現すれば、快挙だ」

「日本のほかの街でも、電線は『埋設率』で管理することになり、

埋設率100%を実現してほしい」

と書いた。

日本では、電柱が街中に林立し、

電線がクモの巣のように空をおおっていて、

街の景観を醜くしているが、

先進国の都市の電線の「埋設率」はどうであろうか?

電線の埋設率の国際比較をしてみる。

電線の埋設率の国際比較。

電気事業連合会、国土交通省の資料から作成。

海外は、電気事業連合会の調べで、「ケーブル延長ベース」。

日本は、国土交通省の調べで、「道路延長ベース」。

電線の埋設率の国際比較のグラフ。

ロンドン(イギリス)、パリ(フランス)、ボン(ドイツ)、香港の電線の埋設率は100%である。

ドイツのベルリン、ハンブルグ、ミュンヘンも埋設率が高い。

コペンハーゲン(デンマーク)、クアラルンプール(マレーシア)、ニューヨーク(アメリカ)が続く。

先進国の都市は、電線の埋設率100%を目指している。

これに対して、日本の電線の埋設率は、

先進国から、大きく立ち遅れている。

たとえば、東京の電線の埋設率は7.3%である(2008年)。

だが、東京の電線の埋設率は23区に限定し、

しかも、「市街地の道路」に限定している。

つまり、市街で、しかも国道や都道(県道)沿いである。

市街を離れたり、市道を含めれば、極端に悪くなる。

京都の4%も大阪の1.4%も同じで、「市街地の道路」に限定している。

限定しても、先進国の街からは、大きく立ち遅れている。

残念なのは、電線の埋設率について、

きちんとした国際比較の資料がないことである。

世界は、電気事業連合会の調査で、1977年であり、

日本は、国土交通省の調査で、2008年である。

それに、海外は「ケーブル延長ベース」で、

日本は「道路延長ベース」である。

「ケーブル延長ベース」と「道路延長ベース」のちがいは何だろう?

日本では、電柱と電線が屋敷や田園、農地を走る。

それに、道路を横切る電柱と電線があるから、

日本の「ケーブル延長ベース」での埋設率は、

もっと悪くなりそうだ、と推察したが。

電気事業連合会の「ケーブル延長ベース」の調査は1977年と古い。

「ケーブル延長ベース」で調べた最近の結果がほしい。

でも、どうしてないんだろう?

敷設したケーブルの長さは、すぐにわかりそうだが?

日本の街は、世田谷区の0.2%(1998年)という数字が、

実感する電線の埋設率ではないだろうか?

「アメリカ、イギリス、日本の住環境」2010年10月3日で、

アメリカ、イギリス、日本で住んだ家で住環境を比較した。

「電線の埋設率の国際比較」で示した数字と、

実際にアメリカ、イギリス、日本で住んだ家の電柱、電線の状況を比較してみる。

ニューヨーク(アメリカ)の電線の埋設率は72.1%である(1977年)。

ロス・アンジェルスの家。2000年。

電柱が家の左に見える。

それと、丘の上にも点々とならぶ。

しかし、ごみごみと醜いほどではなかった。

目の前に電柱や電線があって、景色をさえぎったり、

空をおおったりはしていなかった。

ロンドン(イギリス)の電線の埋設率は100%である(1977年)。

ロンドンの家。1988年。

家は半世紀前の石造りと古い。

テレビのアンテナはあるが、電柱、電線はまったく見当たらない。

ロンドンの家の近くの並木道。1990年。

街灯はあっても、電柱、電線はまったく見当たらない。

ロンドンで、2軒目の家。2000年。

電話線が、右上から煙突の方向に走っている。

ごみごみと醜い、というほどではなかった。

世田谷区の電線の埋設率は0.2%である(1998年)。

松本。家の窓から。2007年。

電柱と電線が空をおおう。

ごみごみと醜いではないか!

みなさんの家の周りは、どうだろうか?

山(左下)や空、景色は、電線の間から見る。

こうゆうことは、アメリカでも、イギリスでも、なかった。

実際に住んだ家の電柱、電線の状況から、

ニューヨークの電線の埋設率が72.1%(1977年)であり、

ロンドンの電線の埋設率が100%(1977年)、

世田谷区の電線の埋設率が0.2%(1998年)、

というのが、うなずける。

具体的には、窓から景色や空を見ればわかる。

日本の街では、電柱が林立し、

電線がクモの巣のように空をおおっている。

しかし、先進国の街では、電線を埋設していた。

日本で、道路の拡幅にともなう電柱の工事をみる。

田んぼを区画整理して、東西南北に道路ができた。松本市。2010年。

その道路に沿って、電柱を建てているから、電線も縦横に走る。

その道路には歩道がなかったために、拡幅工事をしていた。

道路沿いの電柱はどうするのかな?

道路には、排水用の側溝を造っているから、

電線も埋設するチャンスだと思ってみていた。

歩道の幅は、電線の共同溝を埋めるのに十分な幅であるから。

すると、道路沿いの電柱、10数本を一斉に、数メートル移動した。

つまり、白い車の前あたりに並んでいた電柱の列を、

車の後方まで一斉に移動するという大工事をした。

しかも、工期は、田んぼが稲刈りを終えてから、

工事をするから、2年以上かけている。

道路を拡幅するという計画も、あらかじめわかっていて、

電線を埋設するための工期もあったが、

電線は埋設しなかった。

日本では、このように電線を埋めずに、

工事費を大幅に倹約しているから、

電気料金は、安くなるのかな? と思うが、

日本の電気料金は、アメリカやイギリスの2倍だった。

とりわけ安くなかった。とりわけ高かった。

日本は、

景観が悪く、

電気料金が高く、

歩行者や自転車、車いすの利用者にとっては危険であり、

地震や台風の災害では、ライフラインの確保がむずかしい、

ということになる。

日本でも、先進国と同じように、

電線は「埋設率」(地中下率)で管理することになり、

埋設率100%を目指してほしい、実現してほしい。

国土交通省が提唱するように、

(http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chichuka/index.htmlから)

1)「安全で快適な通行空間の確保」のために、

2)「都市景観の向上」のために、

3)「都市災害の防止」のために、

4)「情報通信ネットワークの信頼性向上」のために。