WWDC始まる

Apple Parkの敷地を利用した凝った映像でのOSの新バージョンやAppleのAIに関する取り組みを語ったキーノートは、日本時間11日午前2時から始まって、ぼーっとみておりました。内容盛りだくさんだけど、眠い頭でぱっと見で感心したもの(ぱっと見でも感心できたもの)はそんなに多くは無かったです。

iOSについてはコントロールセンターのカスタマイズの拡張は便利になりそうです。衛星通信を使用したメッセージの送信ってのは制限なくできるのだろうか。ってか、その機能は現状では緊急時に利用できるものだけど動作確認はできるみたいで、しかしそれを試したことなかった。今度やっておこう。

iPadOSについては計算機の搭載について、まあ履歴のついた電卓でしょと思っていたら(それはそれで十分ありがたい)、MathNoteって新機能がスバラシいかもしれんですね。手書きで入力した数式を理解し演算結果を返してくる。その結果も含めノート上に手書きのテイストで残るし、その状態で数字を変えると結果も変わるってのは感心しました。これは手書き部分を文字として認識して手書き文字の見た目を整え、おそらくそれを自体を意味のある文字として認識させることで、手書き部分に対してスマートな文字列処理を可能にしている(コピペや文中の複数行の文字列内の一部削除で行が詰められるとか、スペルチェックし手書きのテイストのまま修正された文字に置き換わるとか)SmartScriptの機能っぽいです。SmartScriptは素敵そうです。

macOSはSequoia。カタカナではセコイア?。機能として一番有用と思ったのがiPhoneをリモートで操作できるようになる iPhone Mirroringです。これはとてもいいかもしれんです。っていうかいいのだと思います。これがどれだけスムーズにストレスなく使えるかにもよるだろうけど、Mac使用中は常時表示させててもいいかもしれない。常時表示されることは考慮されているのであろうか。

そんな感じで発表された新機能の多くの部分がキーノート後半で語られたAppleのAIが使われているように見えました。

Apple Intelligenceと呼んで発表された内容は、まずはAppleのデバイスやクラウドの中だけで完結する内容から始まりました。その内容自体は先行する各種AIのサービスの性能にもしかしたら届かないのではないかと思ったりはするけど、使用者をアシストするという方向で便利に感じられそうなプレゼン内容であったと思います。これまでSiriが理解することができなかったさまざまなタスクを理解し、前後の文脈を考慮して返事をしてくれるようになっている。その返事はタスクの結果だったりもする。その処理を実現するために使用者の利用するデバイス内のあらゆる情報を利用するがために、その情報を外に漏らすことはないとしています。ただ、デバイス内で完結できる内容には当然ながら限界があるために、AppleはApple Siliconで構成されたクラウド上のサーバーを利用するようになっているそうです。

そんな機能を持たせて実際にどんなふうに活用するかって風景を見せてました。Siriではより自然にお話しできるようになりましたって言っております。指示代名詞を理解するのは良さそうです。っていうか機械に理解させるために考える手間が減るのは有用でしょう。画面に表示されている内容に対して指示を投げるとそれに応えたアクションを起こしてくれるのは、それが確実な動作をしてくれるなら、大変に助かるだろうなと想像します。

Siriの外では文章の校正、内容の提案や要約といったものや、メールではメール本文の内容に応じた受信箱内のメールの管理がされたりといった言語能力を利用した機能とか、絵文字を生成するGenmojiや素早くイメージを生成するImage Playground といった機能をコミュニケーションで活用しましょうとか、Image Wandっていうたとえば手書きのイメージをそれなりの絵に仕上げてくれたり、周囲の文字列から画像を生成したり、画像内の必要のない要素を消したりといった画像の生成AI周りの機能、動画の内容を理解して検索することができるようになったりとか、まあまあ色々紹介されました。画像の生成AI周りは自由自在にあらゆる画像をって印象ではなく、一定の制限の中で画像を生成しているのかね。権利関係の問題とか速度の問題とかをそれで解消しているような印象があるけど、どうなんだろ。

まあそんなわけでさまざまな機能がApple Intelligenceを介して利用できるようになるけど、さらにChatGPTとの連携もアピールしておりました。以前からOpenAIやGoogleと交渉しているという噂が伝わってきていたけど、こんな感じの利用の仕方なんすね。必要に応じて使用者の許可を得て必要な情報だけをChatGPUに投げて返事をもらう。期待しておきましょう。

そんなわけでAIに焦点を当てたように見えるキーノートは終わったわけですけど、それ以外の部分の技術の進歩がどうなっているかは、今後のWWDCのコンテンツやドキュメント(をみた人々の会話)から見えてきましょうか。何が聞こえてくるか楽しみにしておきます。なをAI周りの日本語のサポートはまだ先になるようで、いい感じに早めに実装されてくるのを待ちたいと思います。

Macの再起動後のリモートでのログイン

FileVaultが設定されたMacは、その起動時のログインのパスワードを聞いてくるタイミングがFileVaultを設定していない状態に比べてだいぶ早いわけです。おそらくさまざまなバックグラウンドプロセスが走る前のタイミングで聞いてきます。

FileVaultはディスク全体を暗号化しているため、起動の早い段階でパスワードを求めるのはそのディスクを使用する許可を与えるってことと理解しているのだけど、どうなんだろ。

まあそんなわけで、リモートで繋いでいるMacを再起動させた時、最初のロックを解除する部分で起動処理が止まってて、いつまで経ってもリモート先のMacに入れないということになります。

リモートで管理されるMacがそれだと困るから各種MDMツールを介して回避する手段があるようだけど、そんな大掛かりなことをしたくない場合には、コマンドとしては

sudo fdesetup authrestart

ってものがあるみたいです。メニューバーから再起動コマンドを発行する代わりにターミナルから上記コマンドを実行すると、FileVaultのロックを解除できるユーザーとそのユーザーのパスワードを聞いてきて、それの指定後、再起動処理が始まります。で、最初のFileVaultのロックを解除する部分がスキップされてログイン画面に到達します。つまり、リモートでのアクセスが可能な状態になってます。 fdeはFull Disk Encryptionの略の模様。

ちなみにこのコマンドを実行したときに指定できるユーザーは

sudo fdesetup list

で出てくるユーザのみみたいです。FileVaultを解除する権限を持っているユーザってことっすね。 毎回キー入力するのが面倒なわけですが、全くどうしようもないって状況からはだいぶ改善することでしょう。余談ながら fdesetup status とするとFileVaultがオンかオフかの確認が可能です。

と思ったんだけどねぇ、一番使いたいクラムシェルで使っているMacBook Airがですね、なんか上手くいかんです。閉じちゃっているのが悪いのかねぇ。ってことで M2 Mac mini でやってみましたがこちらはうまく行きました。だから機能としてこのコマンドはちゃんと動作すると思って良さそうです。MacBook Airはどうしたもんか…

ChatGPTはお利口です。

あるサーバーの共有フォルダにて、なぜかFInderで新規フォルダを作成したときそのフォルダの名前を変更できないことがあります。原因がわからないのだけど、リネームができないのはFinderからだけみたいで、ターミナルから mv 名称未設定フォルダ newFolderName は通ります。とはいえ、いちいちその階層にターミナルで移動してコマンド実行は面倒なので、ChatGPTでいい方法ない?って聞いてみたら教えてくれました。Automatorを使います。

新規書類をクイックアクションにした上で、以下の画像の設定にしています。

今回はフォルダのリネームが問題なのでワークフローが受け取る現在の項目をフォルダに、検索対象はFinderにした上で、「シェルスクリプトを実行」を追加して、入力の引き渡し方法を「引数として」にします。でスクリプト部分を以下のように記述する。

for f in "$@"

do

open -a "Finder" "$f"

/usr/bin/osascript -e 'tell application "Finder" to set name of item (POSIX file "'$f'") to text returned of (display dialog "Enter new name:" default answer "")'

done

ChatGPTからの指示そのままでほぼ完成します。素晴らしいですね。

出来上がったクイックアクションを実行して開くリネームのためのパネルでキャンセルを選んだ時の時の処理を書いてないのが問題ではありますが。ってかこれ、AppleScriptじゃんw キャンセルが押されるとエラーが返るからそれに対して何も処理をしないって処理を書いておかねばならんですかね。あらためて、どうにかならん?って聞いてみたらシェルスクリプト部分を以下のように変更しろと言われました。

if [ "$#" -gt 0 ]; then

f="$1"

new_name=$(osascript -e 'try

tell application "Finder"

set item_name to text returned of (display dialog "Enter new name:" default answer "")

end tell

on error

return "cancelled"

end try')

if [ "$new_name" = "cancelled" ]; then

exit 0

fi

dir=$(dirname "$f")

mv "$f" "$dir/$new_name"

fi

無事動作してますね。素敵です。

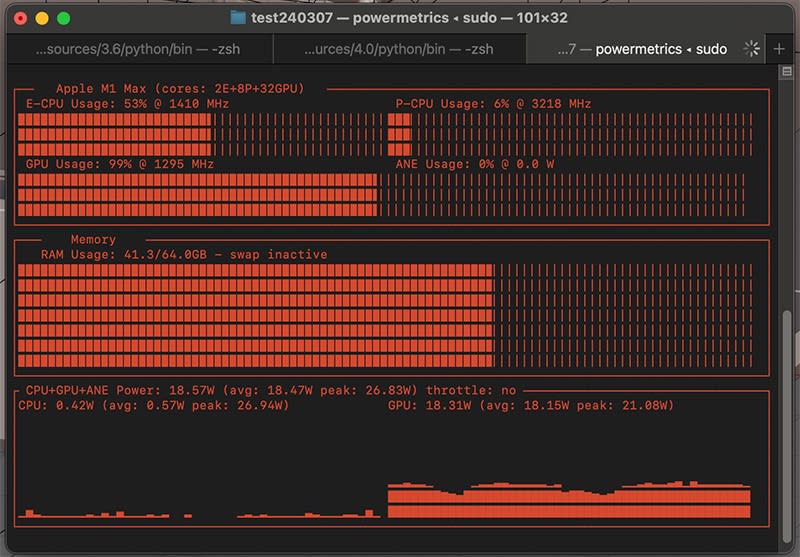

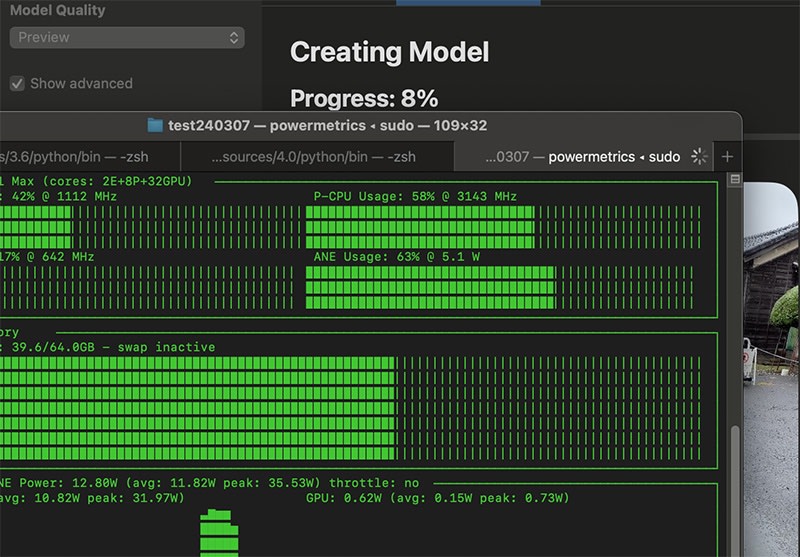

asitopってのを知った

pythonのプログラムってことで pip で入れることもできるし、brew install asitop でも入るっぽい。

tlkh/asitop: Perf monitoring CLI tool for Apple Silicon[GitHub]

横方向の棒グラフの行数がネット上の画像と違う(というかネット上の画像も色々ある)のはなんか意味があるのだろうか。

ネットの記事を見ていると、M2やM3で表示の不都合が起きているみたいな内容を見るけど、Neural Engine の情報を見れたりするのはなかなか貴重なのだと思われます。

ANE(Apple Neural Engine )が動いている様子…このアプリ、一瞬使っただけで処理のほとんどの場面ではGPUを活用している印象だった

困ってる

pip install [モジュール名]

でPythonの外部モジュールをインストールできるけど、それを実行したPythonのデフォルトなsite-packagesディレクトリに入っちゃいます。つまりBlenderのPythonで実行すると、macOS版のBlender 3.6.xなら

Blender.app/Contents/Resources/3.6/python/lib/python3.10/site-packages

に入るわけで、当然ながらマイナーアップデートで Blenderのバージョンが上がったら、そこにインストールしたモジュールも消えちゃうわけです。困ったものです。addonをインストールするとき、アプリケーション本体とは別の場所に入るけど、そんなふうに設定できないものですかね、簡単に。

ところで以前、Blenderのpythonの実行ファイルのある場所に pip を入れてましたけど、-m オプションでpipを実行してあげる分にはすでにBlenderのpython環境にpipは存在していたのでした。だから、

[blenderのpythonの実行ファイルのあるディレクトリ]/python -m pip install [モジュール名]

でいいわけっすね。opencv-pythonを入れるなら、面倒なのでpythonの実行ファイルのある場所まで移動した後、

./python3.10 -m pip install opencv-python

でいいわけです(Blender 3.6なのでpython3.10。)

そんなわけで私的にtriangleモジュールを入れたいのですけど、Apple Silicon Mac環境だと入らないのですよ。エラーを吐く。困りましたな。(で困ったのでWindowsのBlender 3.6に入れて凌いだのが先週のお話でした。)使いたいAddonに必要なモジュールってことだけど、そのモジュールはまだ Blender 4.x への対応ができていないし、これは代替手段を探さねばって気にはなってます。Geometry nodesで作れたらいいのだけど…

MacBook Air M3 2024

直近は色々ありましたけど、Macにおける話題としてはMacBook AirがモデルチェンジしM3を搭載してきたましたってのがありました。3/4に発表され3/8から発売されたからもう手に入れている人たちがいます。羨ましいです。

M2を搭載して筐体をフルモデルチェンジして登場したのが2022年7月で、でもその時は13インチだけで、15インチが昨年6月に登場しての今回は13インチと15インチの両方のモデルチェンジとなりました。

M2がM3になっただけと言える内容だけど、Wi-Fiが6から6Eになり、15インチはディスプレイを閉じた状態で外付けモニタを2台サポートするようになりましたな。

Wi-Fi 6と6Eは使用する周波数帯が6Eの方が広く、結果、隣のお家の無線環境との干渉が改善されたり通信速度の向上が期待できるようになるそうです。当然ながら対応するルーターが必要ですけど、実測で2.5Gbpsに迫る速度を見せる計測結果を載せるサイトもあることだしなかなかに魅力的ですね。iPhone 15 Proも対応しているし個人的には今買うならこの規格のものということになりますか。

MacBook Airに話を戻すと、ファンレスだけに流石に負荷をかけ続けると性能が結構下がるっぽく、そんな用途には向かない機種と言えましょうが、M3を搭載したことでこれからのスタンダードな性能(GPU周りの機能や動画の次世代Codecの対応)を考えると、そこそこ長く使えそうだし良さそうだなって思ったりしています。

MacBook Pro 2019の入れ替え機として15インチモデルはいい選択肢なんですよ。

とかなんとかしていると、鳥山明氏、TARAKO氏の死去というニュースが立て続けに流れてショックを受けたり、ゴジラ-1.0がアカデミー賞視覚効果賞を受賞とか君たちはどう生きるかが長編アニメーション賞に選ばれたりといった快挙の知らせが届いたり、UEの5.4からうちの業界的に有償(サブスクリプション)になるぞという知らせが入ったり、ロケット(カイロス)が爆発したりと、興味がある方面にも目まぐるしい日々っすね。

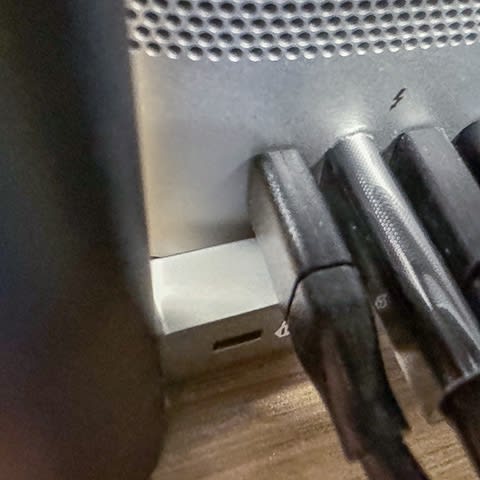

Mac Studio を固定する

ケンジントンロックのための穴はMac Studioにも空いているのだけど、Appleの美学なのか目につかないところに配置されています。すなわち底面の隅っこです。

ケンジントンロックのための穴はMac Studioにも空いているのだけど、Appleの美学なのか目につかないところに配置されています。すなわち底面の隅っこです。

ここにワイヤーを繋ぐための装置は当然ながらそれなりの出っ張りがあるため、それを直接この穴に刺そうもんなら底面が派手に浮き上がること間違いありません。Apple的には横に倒して配置すれば?ってことなのですかね。世の中的にはそうするスタンドも売られているから非現実的なことではないとはいえ、何を考えているんだろうと思わなくもないデザインです。

しかしてそれはサードパーティの商機にも繋がるわけで、Apple StoreでもKensington Locking Kit for Mac Studioってのが売られていたりします。ケーブル付きで9800円(税込)。それのケーブル無しがAmazonあたりでは6480円で売られていて、それがどうやらこの手の製品の最安の模様。幸いアウトレット品があったので6000円未満で購入することができました。

まあ高いといえば高い。しかして仕方ないとも言えまする。(Mac Studioのレイアウトの工夫でこの手の装備を使うことなくセキュリティワイヤーを使うこともできましょうが、そうレイアウトすることが無理だったんでね) ということで設置してあったMac Studioを無理やり引き出して取り付けました。この状態でワイヤーがうまく繋がるかはまだ試していないのでわかりませんが、多分大丈夫でしょう。

ということで設置してあったMac Studioを無理やり引き出して取り付けました。この状態でワイヤーがうまく繋がるかはまだ試していないのでわかりませんが、多分大丈夫でしょう。

それにしてもAppleのこの辺の美学はもうちょっとなんとかならないかなって思ったりはします。もっともMac Pro 2019や2023(2013も)にはそれ系の穴が空いておらず、セキュリティロックなワイヤーをつけるためのサードパーティアダプタが販売されているぐらいなので、それが最初からついているMac Studioは結構妥協したのだよ?ってことかもしれませんね。MacBook Proといったノート系やMac mini、iMacにもロックのための穴は空いてないし。

個人的にはこの辺のセキュリティワイヤーを繋いで物理的に盗みにくくする施策というのはとても嫌いです。メンテナンスしにくくなるんで。ただパーソナルユースじゃないところでは監査とか普通に盗難対策としてとか色々ありますから、必要な装備といえばそうなんです。迷惑なことです。

ちなみにWindows系のノートPCでもゲーミング系にはその辺のロック穴が空いていない機種があります。職場でGPUがそこそこ強力で安いノートPCを入れようとした時、ゲーミングPCが一番安いためそれを選んだら、セキュリティロックのための穴がないから施錠できるところに保管してくださいって念押しされたし。デスクトップ機にはついていないから強力な粘着テープでその穴の開いたパーツを貼り付けたりしてました。

.DS_Store

ちゃんと調べたことがなかったmacOSが作るファイル .DS_Store。ざっくりいうと、フォルダのカスタム属性を保存するファイル、とのことです。主にFinderにより使用されるもので、フォルダ内の表示や配置に関する情報を保持しているそうです。ラベルもここに記録されるとChatGTPに質問したら返答してきました。

というわけでなんでこんなことを今更調べたのかというと、SMBでマウントしたLinuxの共有フォルダ内のファイルの一覧の取得に異様に時間がかかってたのだけど、ネットワーク上のディレクトリに対して.DS_Storeの作成を抑制するコマンドを実行後、嘘のように軽快にファイルの一覧を返してくるようになったんですね。そんな経験をしてしまった。その原因だったらしい.DS_Storeって本当にいらない子なのか?って調べてみたわけです。

個人的にはFinderではリスト表示でしか使ってないし、名前順で表示されたとしても都度更新日時順に並べ替えるぐらいは苦にならないしで、だから.DS_Storeはネットワーク上のフォルダには必要ないとも言えそうだ、との感触は得ることができました。大きな問題はないだろうという確信を得ることができたんで、.DS_Storeを対象にネットに記事を書いた人やChatGPTに感謝です。

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool true

勝手にSonoma

今年もmacOS Installer Notificationのロールアウトが始まり、macOS 14 Sonomaへの誤アップグレードが相次いでいるもよう。[Apple Ch.]

macOS Installer Notificationのロールアウトが始まりアップグレードを即す動作をmacOSがするようになって、で、上記リンクの記事が上がってきているわけですが、ふーん、って見ておりました。

んが、母曰く、(Venturaの入った)MacBook Proがおかしいということで見てみると、再起動し起動に異様に時間がかかっている…。そして起動してきたのはSonomaでした。どうやら罠にハマった模様。

母環境はあまり操作感を変えないようにってことで日本語入力はかわせみを使っていたので、正式対応しているかわせみ4を購入したりと、1月最後の日の遅い時間、バタバタしておりました。

しかし実際のアップグレードプロセスが始まるまでにいくつかのハードルがあるように思うのだけど、どうしてこうなった?って思っております。まあそのうちあげるつもりでいたし、大きなトラブルには今のところなってないから、まあいいかと言ったところです。

MacからWindows向けZipファイルを作成する

macOSでzip圧縮すると、文字コードをUTF-8でファイル名を保持する関係上、Windowsでそれを伸長すると文字化けするのは有名なお話です。Windowsではファイル名の文字コードがShift-JIS(CP932)として保持されている前提で伸長することが原因すね。Windowsも当然ながらUTF-8への対応も可能なのだけど、色々不都合が怖いから一般的にはデフォルトのままで使うことが多いらしい。

ってことで弱小であるMac環境利用者としてはWindowsユーザに忖度したzip圧縮を行いたいわけですが、個人的にその用途でとてもありがたい存在であったWinArchiver Liteは、どうやらついにMac App Storeからも入れることができなくなってしまったようで、代替手段を探していました。

で、どうやら良さそうなのが

DTP Zipper[ものかの]

です。まさにその目的のためだけに作られたツールのようで、それゆえに信頼できる一方、暗号化といったそれ以外の高度なことはできないようです。その場合は、圧縮後にzipcloakコマンド使ってパスワード設定(暗号化)してあげることになりましょう。

別ツールとして

ってのも良さそうです。こちらはMac App Storeでも販売されているけど、無料で落とせて使用可能です。気に入ったら購入するのがいいでしょう。

そんなわけでWinArchiver Liteの代替ツールがとりあえず見つかったので良かったなと思った冬の木曜日でした。