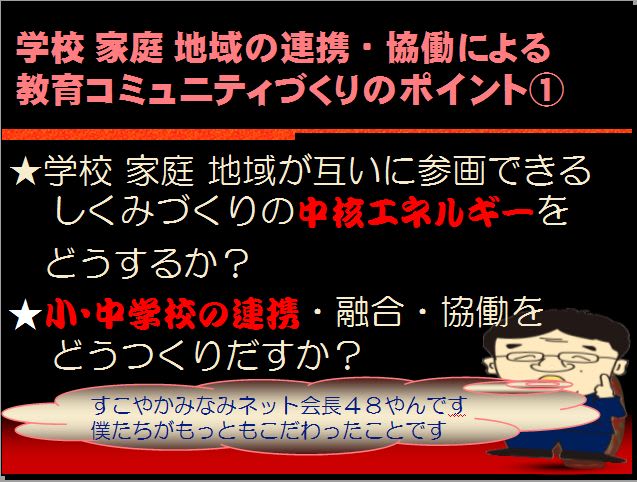

★ここ、数日、自由になる時間のほとんどを、10月中旬の講演準備に割いていた。 本日、一応、終了。 スライド(パワーポイント)48枚。 原稿(400字詰)30枚。 現在、僕はスライドを提示しながら講演をやっている。 もっと正確にいえば、スライドがないと語れない。 10年くらい前までは、そういうみっともないこと(ピカピカ、チョロチョロ動くスライドを見せながら語るなんてこと)は絶対にやらない……僕は「語り」だけでいい……「語り」だけで言いたいことを伝えるのだ……と格好をつけていた。 それが、いつ頃からか、堕落した。 音声表現力が劣っている、あるいは、音声表現力が徐々に劣化しつつある……「ああ、もう、とても語りだけでは伝えられない」……と自覚したからだ(と思う)。 ★その自覚と前後して、僕は、スライドづくりがうまい48やん(現すこやかみなみネット会長)と出会った。 48やんのスライドは、ピカピカ、チョロチョロを超越していた。 48やんの情熱がスライドにぶち込まれている。 スライドの1枚1枚から48やんのドキンドキンという鼓動が聞こえる。 僕は48やんのスライドにすっかり魅了されてしまった。 だから、スライドを使って講演をやるようになったのは、音声表現力の劣化が半分、48やんの強烈な影響が半分というところだ。 ★原稿(400字詰)30枚について。 スライドを作るときは、ブツブツ、ブツブツ語りながら作っていく。 だから、スライドを見れば、原稿はなくても語れる。 だが、いつ頃からか、いちいち文字化するようになった。 これが右で言っている「原稿30枚」だ。 一度、文字化すると、それをもとに、「語る内容」が推敲できるというメリットがある。 推敲しながら自分が深化していくという感覚は悪くない。 新しい僕に出会うようで、結構、楽しい。 ★画像は、今回のスライド。 上の画像=スライドが何重構造かになっているので見えないが、いちばん下が、情報誌「すこやかみなみネット通信」の紙版。 次が「すこやかみなみネット通信」のインターネット版。 今、スライド上に見えているのが「すこやかみなみネット」のホームページだ。 左隅の人物は48やんだ。 今回は、ポイントポイントで、この48やんの画像を使っている。 下の画像=通常の「語り」用のスライドデザインは、上の画像のデザインだが、今回から登場させる「教育コミュニティづくりのポイント」というスライドは、このデザインだ(*^_^*)。 学校、家庭、地域の連携・融合・協働の理念が提言されたのが、昭和47年。 既に40年が経過。 しかし、なかなか成果があがらない。 何が原因だろう?と考えると、思い当たる点が何点かある。 そのうち、もっとも大事なポイントは、僕のこれまでの経験からいうと、この2点だ。 ☆学校・家庭・地域が互いに参画できるしくみづくりの、中核エネルギーをどうするか? 学校・家庭・地域は、それぞれ特性が異なる。 だから、異なる3つをくっつけるには、相当なエネルギーが必要になる。 これをだれがやるか?が、大問題だ。 この大問題と正面から取り組まなかったことが、40年を経て、未だに効果が上がらないことにつながっている。 とんでもない「中核エネルギー」の例を紹介しよう。 僕は、学社連携に関する、いい実践の情報が入ると、調査に行く。 そして、必ずたずねることがある。 このプリントの文章はだれが書いたのですか? だれが印刷したのですか? だれが発送したのですか? 会場はだれが作ったのですか?等々……と。 すると、「ぜんぶ、教頭先生だ」……あるいは、「ぜんぶ、役所だ」……というケースがよくある。 これは違うのではないか? これでは先ほどの「学校の教育独占体制」がますます硬直する。(もっと語りたい(*^_^*)。しかし、ここは、スライドを例示しているだけだから、これでやめる(*^_^*)。 ☆2点目。 小・中学校の連携・融合・協働をどうつくりだすか? 学校・家庭・地域が連携するとき、小と中が連携していないと、家庭・地域は学校と連携しにくい。 たとえば、小とだけ連携して、中は無関心というのでは、とても教育コミュニティなど形成できない。 この問題と正面から取り組まなかったことが、40年を経て、未だに効果が上がらないことにつながっている。(もっと語りたい(*^_^*)。しかし、きりがないので、これでやめる(*^_^*)。 この2点は学社連携・融合、あるいは、学校、家庭、地域が連携して教育コミュニティづくりをやるとき、正面から取り組まなくてはいけない問題だ。 これについては1時間でも2時間でも語りたい。 しかし、それでは「講演」にならない。 パッと提示して、サッと次に移らなければならない。 どう「パッと提示」するかが、むずかしい。 ★関連記事 ・ 学校が抱え込んでいる荷のままでは、家庭も地域も連携・協力できない。分担できるカタチに加工が必要だ ★公式ホームページへ ★WEB無人駅線ページへ |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます