日々の雑感記によるヘボ・マイ趣味紹介です。

ダッペの悠友ライフ

“葉牡丹”は師走・晦日〔みそか〕の花です

今日は師走最後の日・「大晦日(おおみそか)」です

いつも思うのは、『あぁ~あ・一年経つって早いなぁ~』と、ごく単純な事ばかり…です

でもこの思い・言葉は、一番似合っている感じです

そしてこの時期の花で一番似合っているのは、“葉牡丹”です

“葉牡丹”は江戸時代に野菜として持ち込まれた植物で、色鮮やかな葉が幾重にも重なる姿が、さながら牡丹の花のようであることから名づけられました

“葉牡丹”は江戸時代・オランダ人によって長崎に伝えられ、貝原益軒の養生訓・『大和本草』で“紅夷菘(オランダナ)”または、“三年菜”の名前で紹介されています

それによりますと、「葉は大型で、味は美味」とありますが、食用と言うよりは鑑賞用として栽培され、その頃から紅白の色合いがおめでたいと、正月飾りとして親しまれていたようです

“葉牡丹”の 花言葉(葉言葉)は、「 祝福 」、「 利益 」、「 つつむ愛 」、「 慈愛 」、「 物事に動じない 」 です

12月30日(晦日〔みそか〕又は晦〔つごもり〕)の誕生花は“葉牡丹”です

12月30日(晦日〔みそか〕又は晦〔つごもり〕)の誕生花は“葉牡丹”です

「晦日〔みそか〕」とは毎月の末日のことです

尚「晦〔つごもり〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、やはり末日のことです

12月31日は"1年の最後の特別な末日"を表すために、末日を表す2つの言葉のそれぞれに「大」を付けて「大晦日」「大晦」と呼ぶ訳です

昨日“葉牡丹”の切花を買ってきて、花瓶に活けました

これで正月を迎えます

いつも思うのは、『あぁ~あ・一年経つって早いなぁ~』と、ごく単純な事ばかり…です

でもこの思い・言葉は、一番似合っている感じです

そしてこの時期の花で一番似合っているのは、“葉牡丹”です

“葉牡丹”は江戸時代に野菜として持ち込まれた植物で、色鮮やかな葉が幾重にも重なる姿が、さながら牡丹の花のようであることから名づけられました

“葉牡丹”は江戸時代・オランダ人によって長崎に伝えられ、貝原益軒の養生訓・『大和本草』で“紅夷菘(オランダナ)”または、“三年菜”の名前で紹介されています

それによりますと、「葉は大型で、味は美味」とありますが、食用と言うよりは鑑賞用として栽培され、その頃から紅白の色合いがおめでたいと、正月飾りとして親しまれていたようです

“葉牡丹”の 花言葉(葉言葉)は、「 祝福 」、「 利益 」、「 つつむ愛 」、「 慈愛 」、「 物事に動じない 」 です

12月30日(晦日〔みそか〕又は晦〔つごもり〕)の誕生花は“葉牡丹”です

12月30日(晦日〔みそか〕又は晦〔つごもり〕)の誕生花は“葉牡丹”です「晦日〔みそか〕」とは毎月の末日のことです

尚「晦〔つごもり〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、やはり末日のことです

12月31日は"1年の最後の特別な末日"を表すために、末日を表す2つの言葉のそれぞれに「大」を付けて「大晦日」「大晦」と呼ぶ訳です

昨日“葉牡丹”の切花を買ってきて、花瓶に活けました

これで正月を迎えます

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“プリムラ・ジュリアン”は、“西洋桜草”の仲間なんです

一昨日“パンジー”を紹介しましたが、今の時期花壇や寄せ植えによく使われる花として“プリムラ・ジュリアン”も忘れられません

先日行ったスーパーの花屋さんの棚に一杯並べられていました

“プリムラ・ジュリアン”はトランスコーカサス原産の“プリムラ・ジュリエ”と“ポリアンサ”の交配種で、サクラソウ科・半耐寒性多年草・西洋桜草の園芸品種です

開花時期は12月~4月で、草丈5~10cm、花径3~4cm、花色は鮮やかな赤、黄、青紫、白、桃色など豊富にあります

“ジュリアン”は充分に日光を当ててやると、次々とツボミが出て、絶え間なく花を咲かせます

咲き終わった花は小まめに摘んでやってください

寒い冬……“ジュリアン”を日当たりのいいベランダなどに置いて眺めるのが、とてもいいですよ

尚尚…寒さには耐性がありますので、霜が当たらなければ戸外でも大丈夫です

“プリムラ・ジュリアン”の 花言葉は、「 運命をひらく 」、「 可憐 」、「 美の秘密 」、「 永続する愛情 」 です

色々な言葉があるけど、開いている花を見ると、その明るさに力が湧きます

先日行ったスーパーの花屋さんの棚に一杯並べられていました

“プリムラ・ジュリアン”はトランスコーカサス原産の“プリムラ・ジュリエ”と“ポリアンサ”の交配種で、サクラソウ科・半耐寒性多年草・西洋桜草の園芸品種です

開花時期は12月~4月で、草丈5~10cm、花径3~4cm、花色は鮮やかな赤、黄、青紫、白、桃色など豊富にあります

“ジュリアン”は充分に日光を当ててやると、次々とツボミが出て、絶え間なく花を咲かせます

咲き終わった花は小まめに摘んでやってください

寒い冬……“ジュリアン”を日当たりのいいベランダなどに置いて眺めるのが、とてもいいですよ

尚尚…寒さには耐性がありますので、霜が当たらなければ戸外でも大丈夫です

“プリムラ・ジュリアン”の 花言葉は、「 運命をひらく 」、「 可憐 」、「 美の秘密 」、「 永続する愛情 」 です

色々な言葉があるけど、開いている花を見ると、その明るさに力が湧きます

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“日本水仙” → 別名 : “日本寒水仙”、、“房咲き水仙 ”

先日、車  を走らせていて、道路横に“ブロッコリー”の花が咲いているのを見て車を停めました

を走らせていて、道路横に“ブロッコリー”の花が咲いているのを見て車を停めました

実は車を停めた傍らで、 “日本水仙” が咲き出していて、とっても得した気分になりました

今年は、我が家の庭に植えておいた“日本水仙”が、何故かちっとも芽を出さなくなっており、がっかりしていたものですから…

後で考えたのですが、あまり植え替えをしなかったのと、今年の猛暑の影響だろうと思われます・・・違うかな??

右手奥の方向に“ブロッコリー”が咲いているのが見えます

右手奥の方向に“ブロッコリー”が咲いているのが見えます

茎の先端に1~数個の6弁花を横向きについて咲く様子は、寒風に健気に耐える様子に見え、芯の強い花に思えます

“水仙”句をいくつか見つけました

“ 水仙の 咲きよく身ゆる 凹み哉 ” 一茶

“ 水仙に さはらぬ雲の 高さ哉 ” 正岡子規

“ 水仙の 枯れ行く花に したがふ葉 ” 安住敦

“ 水仙や 寒き都の ここかしこ ” 蕪村

を走らせていて、道路横に“ブロッコリー”の花が咲いているのを見て車を停めました

を走らせていて、道路横に“ブロッコリー”の花が咲いているのを見て車を停めました

実は車を停めた傍らで、 “日本水仙” が咲き出していて、とっても得した気分になりました

今年は、我が家の庭に植えておいた“日本水仙”が、何故かちっとも芽を出さなくなっており、がっかりしていたものですから…

後で考えたのですが、あまり植え替えをしなかったのと、今年の猛暑の影響だろうと思われます・・・違うかな??

右手奥の方向に“ブロッコリー”が咲いているのが見えます

右手奥の方向に“ブロッコリー”が咲いているのが見えます

茎の先端に1~数個の6弁花を横向きについて咲く様子は、寒風に健気に耐える様子に見え、芯の強い花に思えます

“水仙”句をいくつか見つけました

“ 水仙の 咲きよく身ゆる 凹み哉 ” 一茶

“ 水仙に さはらぬ雲の 高さ哉 ” 正岡子規

“ 水仙の 枯れ行く花に したがふ葉 ” 安住敦

“ 水仙や 寒き都の ここかしこ ” 蕪村

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“パンジー”の冬越し

公園の遊歩道横に、落ち葉に埋もれるように植えられた“パンジー”…これで霜対策バッチシ!・冬越し完全ですかね

“パンジー”は秋蒔きの一年草とされていますが、ライフサイクルの完結には足掛け2年を要します

1年目は青葉を茂らせて冬を越し、2年目に花実をつけた後に枯死します

開花時期は、10月初旬~翌年7月初旬と温度管理が上手くいくと長く楽しめます・・・寒さには割りに強いのですが、暑さには弱いみたいです

“パンジー”はスミレの園芸品種で、色々種類が多く英名で“ガーデンパンジー”と呼ばれる様に、花壇の主役として利用されています

“パンジー”はスミレの園芸品種で、色々種類が多く英名で“ガーデンパンジー”と呼ばれる様に、花壇の主役として利用されています

花の色は、赤・ピンク・オレンジ・黄・濃紫・青・白と豊富にあり、“サンシキスミレ”の別名もあります

“パンジー”の名の由来はフランス語で「物思い」を意味する「パンセー」から名づけられたと言われます

そう云えば、花も物思いにふける人の顔のように見えなくもありませんね

そんな“パンジー”の花言葉は「 純愛 」・「 物思い 」・「 思索 」・「 私を思って下さい 」です

“パンジー”は秋蒔きの一年草とされていますが、ライフサイクルの完結には足掛け2年を要します

1年目は青葉を茂らせて冬を越し、2年目に花実をつけた後に枯死します

開花時期は、10月初旬~翌年7月初旬と温度管理が上手くいくと長く楽しめます・・・寒さには割りに強いのですが、暑さには弱いみたいです

“パンジー”はスミレの園芸品種で、色々種類が多く英名で“ガーデンパンジー”と呼ばれる様に、花壇の主役として利用されています

“パンジー”はスミレの園芸品種で、色々種類が多く英名で“ガーデンパンジー”と呼ばれる様に、花壇の主役として利用されています花の色は、赤・ピンク・オレンジ・黄・濃紫・青・白と豊富にあり、“サンシキスミレ”の別名もあります

“パンジー”の名の由来はフランス語で「物思い」を意味する「パンセー」から名づけられたと言われます

そう云えば、花も物思いにふける人の顔のように見えなくもありませんね

そんな“パンジー”の花言葉は「 純愛 」・「 物思い 」・「 思索 」・「 私を思って下さい 」です

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“ブロッコリー”の花が、もう咲いたよ

今年は暖かい日が続いていますが、それにしても今の時期に“ブロッコリー”の花が見られるなんて・・・『“ブロッコリー”ってもう咲くの!?』と言った想いです

先日何気に車 を走らせていて、道路横の畑で今を盛りの様に咲いている黄色い花を見つけました

を走らせていて、道路横の畑で今を盛りの様に咲いている黄色い花を見つけました

車 を停め、近寄ってパチリ

を停め、近寄ってパチリ  したのですが、その花が“ブロッコリー”でした

したのですが、その花が“ブロッコリー”でした

“ブロッコリー”は、アブラナ科の緑黄色野菜で、キャベツの変種です・別名「緑花野菜(ミドリハナヤサイ)」、「芽花野菜(メハナヤサイ)」といいます

“ブロッコリー”は、アブラナ科の緑黄色野菜で、キャベツの変種です・別名「緑花野菜(ミドリハナヤサイ)」、「芽花野菜(メハナヤサイ)」といいます

食用となる緑の粒つぶの集合体は、花蕾(からい)と呼ばれる花のつぼみが集まったもので

あの一つのかたまりに、万という単位のつぼみがあると言われています・・・数えた人がいたらしいけど、いくらなんでも万なんてある訳ないよな

“ブロッコリー”の花は茎の頂部に花蕾を1つだけつける頂花蕾型です

この花蕾のビッシリ寄り集まった蕾の状態の花序と茎を摘みとって食べるので、収穫しないでいると大きな花序となって咲きます

見つけた“ブロッコリー”の栽培主は今の美味しい時期に、採らずに花を咲かせちゃって、お花見をさせてくれているのはなんででしょう

“ブロッコリー”の 花言葉は 「 小さな幸せ 」 です

ブロッコリーの栄養談義

ブロッコリーの栄養談義

ブロッコリーはビタミンAのもとになるカロテンや鉄、カルシウムなどの栄養価が高い野菜としていろいろな料理に利用されています

ブロッコリーはビタミンAのもとになるカロテンや鉄、カルシウムなどの栄養価が高い野菜としていろいろな料理に利用されています

とくに花蕾はビタミンCを多く含み、レモンの約2倍もあるそうです

更に柔らかい茎は、花蕾よりビタミンA、Cが豊富で、味や香りもくせがないので、ゆでると甘みがでて美味しく食べれます

先日何気に車

を走らせていて、道路横の畑で今を盛りの様に咲いている黄色い花を見つけました

を走らせていて、道路横の畑で今を盛りの様に咲いている黄色い花を見つけました車

を停め、近寄ってパチリ

を停め、近寄ってパチリ  したのですが、その花が“ブロッコリー”でした

したのですが、その花が“ブロッコリー”でした “ブロッコリー”は、アブラナ科の緑黄色野菜で、キャベツの変種です・別名「緑花野菜(ミドリハナヤサイ)」、「芽花野菜(メハナヤサイ)」といいます

“ブロッコリー”は、アブラナ科の緑黄色野菜で、キャベツの変種です・別名「緑花野菜(ミドリハナヤサイ)」、「芽花野菜(メハナヤサイ)」といいます食用となる緑の粒つぶの集合体は、花蕾(からい)と呼ばれる花のつぼみが集まったもので

あの一つのかたまりに、万という単位のつぼみがあると言われています・・・数えた人がいたらしいけど、いくらなんでも万なんてある訳ないよな

“ブロッコリー”の花は茎の頂部に花蕾を1つだけつける頂花蕾型です

この花蕾のビッシリ寄り集まった蕾の状態の花序と茎を摘みとって食べるので、収穫しないでいると大きな花序となって咲きます

見つけた“ブロッコリー”の栽培主は今の美味しい時期に、採らずに花を咲かせちゃって、お花見をさせてくれているのはなんででしょう

“ブロッコリー”の 花言葉は 「 小さな幸せ 」 です

ブロッコリーの栄養談義

ブロッコリーの栄養談義  ブロッコリーはビタミンAのもとになるカロテンや鉄、カルシウムなどの栄養価が高い野菜としていろいろな料理に利用されています

ブロッコリーはビタミンAのもとになるカロテンや鉄、カルシウムなどの栄養価が高い野菜としていろいろな料理に利用されていますとくに花蕾はビタミンCを多く含み、レモンの約2倍もあるそうです

更に柔らかい茎は、花蕾よりビタミンA、Cが豊富で、味や香りもくせがないので、ゆでると甘みがでて美味しく食べれます

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“福寿草”が、芽を出し始めました

大分寒くなってきて、山地の方では雪  の知らせが良く聞くようになってきました

の知らせが良く聞くようになってきました

群馬・草津白根あたり、栃木・日光白根周辺の山々は雪で白くなっているようです

まもなく関東平野部にも冬本番が近づいてくるのでしょうか

数日前、群馬・高崎植物園に行った折、足許で “福寿草” が芽を出し始めたのに気がつきました

枯葉を押しのけるように、もこもこと顔を出した花芽の様子は、なんとも心をなぐさめます

今年はやはり暖かいのです

春つげ花の代表格の“福寿草”が冬を飛び越えるかの様に、一足飛びに春が近づいているかのような感じですが、あまり早すぎてこれからぐんと寒くなるかもしれないけど大丈夫かなと、ふと心配になります

それにしても例年だと、関東・群馬平野部での開花は1月の下旬がやっとだと思いますから、自然の気候変動は間違いなく進んでいるのでしょうか

産直の山野草販売を覗いたら、“福寿草”の花が咲き始めた鉢植えが売り出されていました

お正月用 だそうです

だそうです

一鉢しかなく棚奥のほうに置かれており、手を伸ばしてシャッター を押したので、手振れしてしまいました・・・歳のせいではありませんよ

を押したので、手振れしてしまいました・・・歳のせいではありませんよ

これからはもう少し手前に出しておいて欲しいものです・・・買わずになに云ってんだってか

の知らせが良く聞くようになってきました

の知らせが良く聞くようになってきました群馬・草津白根あたり、栃木・日光白根周辺の山々は雪で白くなっているようです

まもなく関東平野部にも冬本番が近づいてくるのでしょうか

数日前、群馬・高崎植物園に行った折、足許で “福寿草” が芽を出し始めたのに気がつきました

枯葉を押しのけるように、もこもこと顔を出した花芽の様子は、なんとも心をなぐさめます

今年はやはり暖かいのです

春つげ花の代表格の“福寿草”が冬を飛び越えるかの様に、一足飛びに春が近づいているかのような感じですが、あまり早すぎてこれからぐんと寒くなるかもしれないけど大丈夫かなと、ふと心配になります

それにしても例年だと、関東・群馬平野部での開花は1月の下旬がやっとだと思いますから、自然の気候変動は間違いなく進んでいるのでしょうか

産直の山野草販売を覗いたら、“福寿草”の花が咲き始めた鉢植えが売り出されていました

お正月用

だそうです

だそうです一鉢しかなく棚奥のほうに置かれており、手を伸ばしてシャッター

を押したので、手振れしてしまいました・・・歳のせいではありませんよ

を押したので、手振れしてしまいました・・・歳のせいではありませんよ

これからはもう少し手前に出しておいて欲しいものです・・・買わずになに云ってんだってか

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

絶景を見ました!? ・ “ツルウメモドキ(蔓梅擬)”の鉢植え

ふと出かけた  先の「道の駅」の花木コーナーの隅で、苗カゴに一杯ワサッと(‥こんな言葉はない(?))置かれた “ツルウメモドキ” の小盆栽を見つけました

先の「道の駅」の花木コーナーの隅で、苗カゴに一杯ワサッと(‥こんな言葉はない(?))置かれた “ツルウメモドキ” の小盆栽を見つけました

自生している“ツルウメモドキ”は以前はよく見かけたのですが、いつの頃からかその実のかわいさから生け花材やリースとしてインテリアに使われ、年々見かけることが少なくなりました

今では貴重な花木の一つになっています

最近では盆木としても愛好者が増えてきているようですが、山取りは難しい為、挿し木をしたりして増やしながら盆栽つくりをしているそうです

そんな苦労があるのに、こんなに一杯の小盆栽があるだけでも目を引くのですが、たわわな実が一杯ついてウン百円ですって・ ・・これお徳じゃないのかな!!

・・これお徳じゃないのかな!!

でも私の怠け癖では、枯らしちゃうのが落ちと買うのはあきらめました

盆栽の良し悪し含め、見方は分りませんが、私の勝手な想像で、盆栽に「自然を見る」のが好きです

まあこれも私流思い込みなんですが・・・(^0_0^) ぶ・は!!

ということで、置かれたミニ“ツルウメモドキ”で、晩晩秋の山野に行っちゃいました

“ツルウメモドキ”の花は、4~5月頃咲くらしいのですが、まだ見た事がありません

来春見てみたいな~

“ツルウメモドキ”の花言葉は、「 強運 」、「 真実 」です

花もそうだけど、黄色い殻が割れ赤い果実が顔を出す様子が見られると、ついてる~って感じです

先の「道の駅」の花木コーナーの隅で、苗カゴに一杯ワサッと(‥こんな言葉はない(?))置かれた “ツルウメモドキ” の小盆栽を見つけました

先の「道の駅」の花木コーナーの隅で、苗カゴに一杯ワサッと(‥こんな言葉はない(?))置かれた “ツルウメモドキ” の小盆栽を見つけました

自生している“ツルウメモドキ”は以前はよく見かけたのですが、いつの頃からかその実のかわいさから生け花材やリースとしてインテリアに使われ、年々見かけることが少なくなりました

今では貴重な花木の一つになっています

最近では盆木としても愛好者が増えてきているようですが、山取りは難しい為、挿し木をしたりして増やしながら盆栽つくりをしているそうです

そんな苦労があるのに、こんなに一杯の小盆栽があるだけでも目を引くのですが、たわわな実が一杯ついてウン百円ですって・

・・これお徳じゃないのかな!!

・・これお徳じゃないのかな!!

でも私の怠け癖では、枯らしちゃうのが落ちと買うのはあきらめました

盆栽の良し悪し含め、見方は分りませんが、私の勝手な想像で、盆栽に「自然を見る」のが好きです

まあこれも私流思い込みなんですが・・・(^0_0^) ぶ・は!!

ということで、置かれたミニ“ツルウメモドキ”で、晩晩秋の山野に行っちゃいました

“ツルウメモドキ”の花は、4~5月頃咲くらしいのですが、まだ見た事がありません

来春見てみたいな~

“ツルウメモドキ”の花言葉は、「 強運 」、「 真実 」です

花もそうだけど、黄色い殻が割れ赤い果実が顔を出す様子が見られると、ついてる~って感じです

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“ホトトギス”の花が、まだ咲いていました \(~o~)/

ここへ来て随分寒くなって、冬らしくなってきました

とはいえそれでも今年の冬は冬至が過ぎたというのに、急に暖かさが戻ったり(これは戻ったりとは云わないかな!?)して気候不順です

植物達も眼を白黒させているのではないかとそんな気がします

だってね…・先日群馬・高崎公園内の「シンフォニーガーデン」を覗いてみた時、 “ホトトギス”の花 が幾つも咲き残っているのにビックリしましたからねぇ~

さすがに花姿は人間に喩えれば熟女の艶姿という所でしょうか・・・こんな事云ったら叱られちゃうかな

咲いていた漏斗状鐘形の花は遅咲きであるが故に、若さこそ感じさせませんが、目一杯に生命を咲かせている姿を感じさせます

“ホトトギス”の花言葉は、真夏から秋遅くまで、ひたむきに咲き続ける姿から、「永遠にあなたのもの」という言葉が生まれたといわれています

冬至過ぎまで咲く姿は、実に健気です

とはいえそれでも今年の冬は冬至が過ぎたというのに、急に暖かさが戻ったり(これは戻ったりとは云わないかな!?)して気候不順です

植物達も眼を白黒させているのではないかとそんな気がします

だってね…・先日群馬・高崎公園内の「シンフォニーガーデン」を覗いてみた時、 “ホトトギス”の花 が幾つも咲き残っているのにビックリしましたからねぇ~

さすがに花姿は人間に喩えれば熟女の艶姿という所でしょうか・・・こんな事云ったら叱られちゃうかな

咲いていた漏斗状鐘形の花は遅咲きであるが故に、若さこそ感じさせませんが、目一杯に生命を咲かせている姿を感じさせます

“ホトトギス”の花言葉は、真夏から秋遅くまで、ひたむきに咲き続ける姿から、「永遠にあなたのもの」という言葉が生まれたといわれています

冬至過ぎまで咲く姿は、実に健気です

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「小栗上野介」展を見て・・・思う事 ・ その二

昨日に続いて・・・

「小栗」が見つけてきた日本人、いや世界が見た日本人を「小栗展」で知りました

日米通商条約は日本にとって屈辱的条約であった事はうなづけます

しかしある意味では、外国からの侵略を武力ではなく条約という形でなせた事は、損失も大きいものがあったかもしれませんが、開国し近代国家化を目指すきっかけになったと考えれば、幸いしたと見ることも出来そうです

遣米使節団が見聞した欧米の諸技術、諸生活はこれではいかんと思わせるものが充分あったと思えます

更に幸いした事は、どうやらアメリカ人が日本人の持つ気質の素晴らしさを理解(?)し、好意を持って迎えてくれたということです

このことは日本人が隷属させる民族でなく、文化のある友好民族足り得ると認められたものと思えます

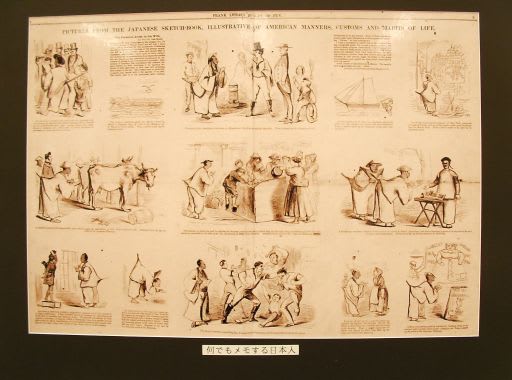

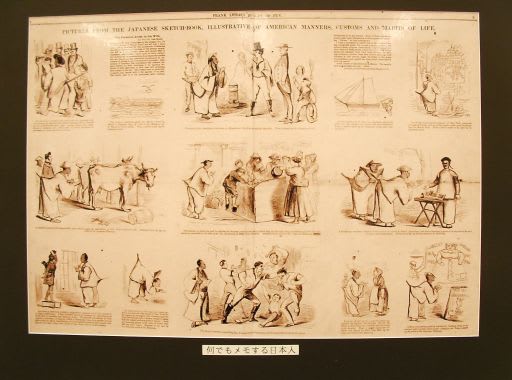

遣米使節団の毎日の様子は新聞によって報道されており、上の写真はその折の記事・風刺画の一部です

これの題名は「何でもメモする日本人」です

そしてこの事で、当時のアメリカ人は日本人の勤勉さと、向上心を知ったと思えます

「小栗上野介」が帰国してから、横須賀に製鉄所を造りました

その時使われたレンガが展示されていました・・・溶鉱炉に使われたのでしょうか!?

製鉄所を造るという事は、即ち国家の基盤を造ることに関連します

いわゆる産業の米つくりになるからです・・・( 鉄 = 近代化産業の米 )

鉄鉱石を高熱で溶かし製錬する為には、簡単には出来ません

インフラも含め様々な技術力がなければ大量の鉄は作れません

勿論レンガも高温に耐えるレンガが沢山なければ駄目な訳ですから、展示されたレンガを眺めて往時の苦労を想像し、感心しきりでした

「小栗上野介」が遣米使節として、渡米し戻った翌年(1861年2月)、ロシア軍艦による対馬居直り占領事件が起こっています

「小栗」は外国奉行として対処に当りましたが、交渉難航し、イギリスの援助を受けました

この事が製鉄所の建設、造船所の建設の必要性を痛感したようです

ところで昨今の尖閣問題、ロシア大統領の北方4島訪問問題等が、対馬事件当時とダブって見えました

毅然とした態度が出来ないのはどうしてでしょう

「小栗」が見つけてきた日本人、いや世界が見た日本人を「小栗展」で知りました

日米通商条約は日本にとって屈辱的条約であった事はうなづけます

しかしある意味では、外国からの侵略を武力ではなく条約という形でなせた事は、損失も大きいものがあったかもしれませんが、開国し近代国家化を目指すきっかけになったと考えれば、幸いしたと見ることも出来そうです

遣米使節団が見聞した欧米の諸技術、諸生活はこれではいかんと思わせるものが充分あったと思えます

更に幸いした事は、どうやらアメリカ人が日本人の持つ気質の素晴らしさを理解(?)し、好意を持って迎えてくれたということです

このことは日本人が隷属させる民族でなく、文化のある友好民族足り得ると認められたものと思えます

遣米使節団の毎日の様子は新聞によって報道されており、上の写真はその折の記事・風刺画の一部です

これの題名は「何でもメモする日本人」です

そしてこの事で、当時のアメリカ人は日本人の勤勉さと、向上心を知ったと思えます

「小栗上野介」が帰国してから、横須賀に製鉄所を造りました

その時使われたレンガが展示されていました・・・溶鉱炉に使われたのでしょうか!?

製鉄所を造るという事は、即ち国家の基盤を造ることに関連します

いわゆる産業の米つくりになるからです・・・( 鉄 = 近代化産業の米 )

鉄鉱石を高熱で溶かし製錬する為には、簡単には出来ません

インフラも含め様々な技術力がなければ大量の鉄は作れません

勿論レンガも高温に耐えるレンガが沢山なければ駄目な訳ですから、展示されたレンガを眺めて往時の苦労を想像し、感心しきりでした

「小栗上野介」が遣米使節として、渡米し戻った翌年(1861年2月)、ロシア軍艦による対馬居直り占領事件が起こっています

「小栗」は外国奉行として対処に当りましたが、交渉難航し、イギリスの援助を受けました

この事が製鉄所の建設、造船所の建設の必要性を痛感したようです

ところで昨今の尖閣問題、ロシア大統領の北方4島訪問問題等が、対馬事件当時とダブって見えました

毅然とした態度が出来ないのはどうしてでしょう

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「小栗上野介」展を見て・・・思う事 ・ その一

今月14日(火)まで群馬・高崎のシティギャラリーで、遣米使節150周年を記念して「小栗上野介展」が開かれていました

今年の大河ドラマは「坂本龍馬」で大いに湧きました

私も龍馬ファンなのです

「坂本龍馬」は幕末の革命児で、彼の権力志向でなく、「龍馬」自身の持つ人間性そのままに生きるという姿勢に魅力を感じています

「龍馬」の考えの根底は大河ドラマによると、だれもが幸せと感じられる世の中作り、即ち自由で明確な意思の持てる日本国家造りだったようです

そんな国づくりを目指しても、あまりにも先駆的発想に対しては、ねたみも含め、反対者はいるもので、ご存知の様に彼は暗殺されてしまいます

とは言え「龍馬」の業績は世界に眼を開かせ明治の世をつくった礎になりましたから、歴史に刻まれています

「小栗上野介展」を見て、「小栗上野介」が「龍馬」にも負けぬ近代国家を作るために、多いな業績のあった人物だと知りました

「小栗上野介」は幕府側用人であった為、彼のなした事は時代の評価の中では、埋もれた物になってしまったようです

特に彼の目立った業績には新政府には目障りさもあって、まさに因縁をつけ、隠棲の地群馬・高崎の権田の地で罪なく斬首されてしまいました

まったく器の小さい実(げ)に恐ろしい嫉妬によるものですね

「小栗上野介」がなした業績とは、遣米使節としてアメリカをそしてアフリカ、アジアを廻って世界を眼にした事により、日本近代化のレールを敷いたことだと思います

特にアメリカで見聞した事を基に、横須賀造船所建設、仏式軍隊の導入それに向けての訓練、滝野川反射炉による大砲製造、その他ガス燈設置、郵便制度、鉄道開設、新聞発行、中央銀行設立等々の提唱と近代化の礎を築いた業績は言い足りないくらいだと知り感服の至りです

ところで展示品の中で、幾つかとても興味の引くものを見つけました

私の勝手な思いと共に紹介します

「ぺりー」による黒船来航は日本という国を開国させる事によって大きく近代化へ歩みだすきっかけにさせた事件です

その「ペリー」が二度目の来日に乗ってきた旗艦が、最新鋭の軍艦「ポウハタン号(2400トン)」ですが、「ペリー」来日の6年後(1860年2月)に、通商条約批准を目的に遣米使節として、「小栗上野介」が「ポウハタン号」に乗船し渡米しました

下の写真は「ポウハタン号」の模型ですが、なかなか立派な船ですね

「ポウハタン号」はサンフランシスコからパナマへ航海し役目を終えました

遣米使節団はそこから陸路パナマ鉄道で大西洋に出て、迎えの船「ロアノウク号」に乗ってカリブ海を渡りワシントンに上陸・ここで使節団はホワイトハウスで大統領ブキャナンに謁見し、日米修好通商条約批准書を渡しました

その後ニューヨークからナイアガラ号で出港し大西洋を東回りで横浜に帰着し世界一周を果たしたのです

遣米使節団が渡米する際、日本の蒸気船「咸臨丸」が「ポウハタン号」の護衛船としてアメリカに行くことになりました

私が学んだ歴史の教科書に、下の写真の咸臨丸の雄姿が乗っていたのを覚えています

「咸臨丸」はサンフランシコで護衛艦としての役目を終え、船体修理後、5名の米国人乗組員を雇い日本に帰国しました

この太平洋横断が、日本人だけで操船して太平洋を渡った(事実はどうやらそうではないようですが…)として、遣米使節を送った「ポウハタン号」よりも歴史上有名です

それは何故でしょう!

「咸臨丸」には江戸無血開城で名を成し、「坂本龍馬」の海への視野を開かせた師役でもある「勝海舟」が乗り込んでいましたし、更には通史として「ジョン万次郎」、奉行従者として「福沢諭吉」等の近代化歴史に関与した著名人も同船していました

しかし彼らの操船技術は未熟で、太平洋を渡るのは到底難しく、アメリカ海軍の手助けを受けてやっと渡ったのが事実のようです

なのに有名なのは、明治という近代国家への良識がまだまだ未熟のせいだったのでしょう

今年の大河ドラマは「坂本龍馬」で大いに湧きました

私も龍馬ファンなのです

「坂本龍馬」は幕末の革命児で、彼の権力志向でなく、「龍馬」自身の持つ人間性そのままに生きるという姿勢に魅力を感じています

「龍馬」の考えの根底は大河ドラマによると、だれもが幸せと感じられる世の中作り、即ち自由で明確な意思の持てる日本国家造りだったようです

そんな国づくりを目指しても、あまりにも先駆的発想に対しては、ねたみも含め、反対者はいるもので、ご存知の様に彼は暗殺されてしまいます

とは言え「龍馬」の業績は世界に眼を開かせ明治の世をつくった礎になりましたから、歴史に刻まれています

「小栗上野介展」を見て、「小栗上野介」が「龍馬」にも負けぬ近代国家を作るために、多いな業績のあった人物だと知りました

「小栗上野介」は幕府側用人であった為、彼のなした事は時代の評価の中では、埋もれた物になってしまったようです

特に彼の目立った業績には新政府には目障りさもあって、まさに因縁をつけ、隠棲の地群馬・高崎の権田の地で罪なく斬首されてしまいました

まったく器の小さい実(げ)に恐ろしい嫉妬によるものですね

「小栗上野介」がなした業績とは、遣米使節としてアメリカをそしてアフリカ、アジアを廻って世界を眼にした事により、日本近代化のレールを敷いたことだと思います

特にアメリカで見聞した事を基に、横須賀造船所建設、仏式軍隊の導入それに向けての訓練、滝野川反射炉による大砲製造、その他ガス燈設置、郵便制度、鉄道開設、新聞発行、中央銀行設立等々の提唱と近代化の礎を築いた業績は言い足りないくらいだと知り感服の至りです

ところで展示品の中で、幾つかとても興味の引くものを見つけました

私の勝手な思いと共に紹介します

「ぺりー」による黒船来航は日本という国を開国させる事によって大きく近代化へ歩みだすきっかけにさせた事件です

その「ペリー」が二度目の来日に乗ってきた旗艦が、最新鋭の軍艦「ポウハタン号(2400トン)」ですが、「ペリー」来日の6年後(1860年2月)に、通商条約批准を目的に遣米使節として、「小栗上野介」が「ポウハタン号」に乗船し渡米しました

下の写真は「ポウハタン号」の模型ですが、なかなか立派な船ですね

「ポウハタン号」はサンフランシスコからパナマへ航海し役目を終えました

遣米使節団はそこから陸路パナマ鉄道で大西洋に出て、迎えの船「ロアノウク号」に乗ってカリブ海を渡りワシントンに上陸・ここで使節団はホワイトハウスで大統領ブキャナンに謁見し、日米修好通商条約批准書を渡しました

その後ニューヨークからナイアガラ号で出港し大西洋を東回りで横浜に帰着し世界一周を果たしたのです

遣米使節団が渡米する際、日本の蒸気船「咸臨丸」が「ポウハタン号」の護衛船としてアメリカに行くことになりました

私が学んだ歴史の教科書に、下の写真の咸臨丸の雄姿が乗っていたのを覚えています

「咸臨丸」はサンフランシコで護衛艦としての役目を終え、船体修理後、5名の米国人乗組員を雇い日本に帰国しました

この太平洋横断が、日本人だけで操船して太平洋を渡った(事実はどうやらそうではないようですが…)として、遣米使節を送った「ポウハタン号」よりも歴史上有名です

それは何故でしょう!

「咸臨丸」には江戸無血開城で名を成し、「坂本龍馬」の海への視野を開かせた師役でもある「勝海舟」が乗り込んでいましたし、更には通史として「ジョン万次郎」、奉行従者として「福沢諭吉」等の近代化歴史に関与した著名人も同船していました

しかし彼らの操船技術は未熟で、太平洋を渡るのは到底難しく、アメリカ海軍の手助けを受けてやっと渡ったのが事実のようです

なのに有名なのは、明治という近代国家への良識がまだまだ未熟のせいだったのでしょう

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

ぶら~んと下がった“トサミズキ”の実

暖冬とは言え、さすがに師走も半ばを過ぎて、寒さがきつくなって来ました

近くのお寺の境内で見かけた “トサミズキ” は落葉が済んで ほぼ枝だけとなり、実がぶら~ん・ブラ~ンと下がっていました

陽射しが柔らかに当たり、冷気の染みとおるような青空に、“トサミズキ”の実が下がっている様子はとてものどかな感じです

“トサミズキ”の実は刺があったり、黒かったりとへんてこな形をしています

“トサミズキ”は先日載せた“マンサク”の仲間です

マンサク科の木の実はこんな感じのへんてこ・いや愛嬌のある形のものが多いのかも…

真ん中のところからパクッと割れて、中から艶々した黒いタネが4つ(?)出てくるのだそうです

3月になると黄色い花が咲き出しますが、見かけた“トサミズキ”はまだ花芽は小さすぎてよくわかりません

これから寒さ厳しくなってくるのだけど、ガンバね~

近くのお寺の境内で見かけた “トサミズキ” は落葉が済んで ほぼ枝だけとなり、実がぶら~ん・ブラ~ンと下がっていました

陽射しが柔らかに当たり、冷気の染みとおるような青空に、“トサミズキ”の実が下がっている様子はとてものどかな感じです

“トサミズキ”の実は刺があったり、黒かったりとへんてこな形をしています

“トサミズキ”は先日載せた“マンサク”の仲間です

マンサク科の木の実はこんな感じのへんてこ・いや愛嬌のある形のものが多いのかも…

真ん中のところからパクッと割れて、中から艶々した黒いタネが4つ(?)出てくるのだそうです

3月になると黄色い花が咲き出しますが、見かけた“トサミズキ”はまだ花芽は小さすぎてよくわかりません

これから寒さ厳しくなってくるのだけど、ガンバね~

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「土人形」のこの表情・・・うぅ~ん・実にいいと思いませんか♪

数日前、関越道・藤岡ICにある花の交流館で、「土の人形展」が開かれていました

何気なく覗いたのですが、造られた人形達の明るい表情に思わず魅入って、パチリ してきました

してきました

実は受付代わりに置かれた入り口の「土人形」の表情に、思わず中に入っちゃいました

『 いらしゃいまし~ 』

』

雑然とも云える程、沢山置かれた人形達でしたが、どれもみんな明るい表情です

2~3気に入った表情の土人形をシャッター自由に甘えて撮ってきましたので、見てください

『 泣くも笑うも 一生は一生 』 とコメントがありました

『 泣くも笑うも 一生は一生 』 とコメントがありました

この顔を思い浮かべて、『 今一生 』だね

この題(?)は 『 朝陽を浴びて 』 ・・・元気でそう!!

この題(?)は 『 朝陽を浴びて 』 ・・・元気でそう!!

『 継続は 力なり 』 毎日地道に健康管理しよう

壁際の片隅に置かれていましたが、この表情に心和みます

壁際の片隅に置かれていましたが、この表情に心和みます

『 平和の良さ 』かなぁ~

でもこんな表情している人最近見られなくなったみたい・・・せめて自分だけでも、いつも心ラブリーにです・・・

何気なく覗いたのですが、造られた人形達の明るい表情に思わず魅入って、パチリ

してきました

してきました実は受付代わりに置かれた入り口の「土人形」の表情に、思わず中に入っちゃいました

『 いらしゃいまし~

』

』

雑然とも云える程、沢山置かれた人形達でしたが、どれもみんな明るい表情です

2~3気に入った表情の土人形をシャッター自由に甘えて撮ってきましたので、見てください

『 泣くも笑うも 一生は一生 』 とコメントがありました

『 泣くも笑うも 一生は一生 』 とコメントがありましたこの顔を思い浮かべて、『 今一生 』だね

この題(?)は 『 朝陽を浴びて 』 ・・・元気でそう!!

この題(?)は 『 朝陽を浴びて 』 ・・・元気でそう!!『 継続は 力なり 』 毎日地道に健康管理しよう

壁際の片隅に置かれていましたが、この表情に心和みます

壁際の片隅に置かれていましたが、この表情に心和みます 『 平和の良さ 』かなぁ~

でもこんな表情している人最近見られなくなったみたい・・・せめて自分だけでも、いつも心ラブリーにです・・・

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“マユミ”の実

今年はまだまだ暖かく冬はまだ遠いかなと思っていましたが、ここ数日ぐっと冷え込み、霜が降るような日になってきました

数日前、公園散歩の時見かけた赤い “マユミ” の実は、この寒さでどうなったかなぁ~

“マユミ”の木は日本、朝鮮半島などに分布する落葉性の中低木です

春~初夏に4枚の花びらを持つ緑白色の小さな花が咲き、秋深まる頃に枝にぶら下がるように、淡い紅色の果実が鈴なりに実ります

晩秋になり初冬に近づくにつれ実は熟し、果皮が4つに割れ、中から種子が(^O^)を出します

“マユミ”の実が枝にぶら下がるように実る姿は色合いからもとても可愛らしく見え、晩秋~初冬にかけて花のすくなさや紅葉の散り始めるこの時期では一際眼を引きます

“マユミ”は万葉の時代から今に至るまで、色々と歌や句に詠まれて親しまれてきました

“マユミ”の材の強靭さから詠われた内容が多いようですが、紅葉の美しさを詠った歌を見つけましたので紹介します

「 深山辺(みやまべ)や 真弓よりこき 色ぞなき 紅葉は秋の ならひなれども 」 土御門院(つちみかどいん)

更に“マユミ”の実は秋の「季語」で、いくつか詠まれている句も合わせて紹介します

「 枯れ庭の 冬を彩る マユミの実 」

「 弾け出る 時の来たるや 檀(まゆみ)の実 」

「 いま少し マユミの心 開くまで 」

数日前、公園散歩の時見かけた赤い “マユミ” の実は、この寒さでどうなったかなぁ~

“マユミ”の木は日本、朝鮮半島などに分布する落葉性の中低木です

春~初夏に4枚の花びらを持つ緑白色の小さな花が咲き、秋深まる頃に枝にぶら下がるように、淡い紅色の果実が鈴なりに実ります

晩秋になり初冬に近づくにつれ実は熟し、果皮が4つに割れ、中から種子が(^O^)を出します

“マユミ”の実が枝にぶら下がるように実る姿は色合いからもとても可愛らしく見え、晩秋~初冬にかけて花のすくなさや紅葉の散り始めるこの時期では一際眼を引きます

“マユミ”は万葉の時代から今に至るまで、色々と歌や句に詠まれて親しまれてきました

“マユミ”の材の強靭さから詠われた内容が多いようですが、紅葉の美しさを詠った歌を見つけましたので紹介します

「 深山辺(みやまべ)や 真弓よりこき 色ぞなき 紅葉は秋の ならひなれども 」 土御門院(つちみかどいん)

更に“マユミ”の実は秋の「季語」で、いくつか詠まれている句も合わせて紹介します

「 枯れ庭の 冬を彩る マユミの実 」

「 弾け出る 時の来たるや 檀(まゆみ)の実 」

「 いま少し マユミの心 開くまで 」

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

“センリョウ(千両)”の実が今盛りです ♪♭♯

師走も半ばになって、大分お正月用品の売り出しが活発になってきています

縁起物生け花材料の代表格として、“センリョウ(千両)”はとっても人気あり で、今花屋さんの店頭では、必ずといってもいいくらいに良く見かけます

で、今花屋さんの店頭では、必ずといってもいいくらいに良く見かけます

切り花や鉢植えでは よく見られる“センリョウ” ですが、この頃は周囲で露地に植えられた“センリョウ”はあまり見ることはありません

以前庭に植えたことがあるのですが、場所が悪かったのか根腐れをさせてしまい枯らしてしまいました・・・後日分ったのですが、どうも野良猫君の自己主張によるものだったようです

先日花木店の造園コーナーで植え込まれていた樹高1.5m近くになった大きな“センリョウ”を見つけ、パチリ しました

しました

“センリョウ(千両)”はセンリョウ科の常緑小低木です

“センリョウ(千両)”はセンリョウ科の常緑小低木です

本来は暖かい常緑樹林下に自生して、高さは0.5~1mほどで、黄緑色の花が7~8月頃咲きます

花はまだ見たことないのですが、“センリョウ”紹介によると、花には花被がなく、花軸に直接緑色の雌しべを囲んで、薄緑色の雄しべが出る変わった姿をしているのだそうです

10月頃になると、赤く熟した果実が出来、翌年2月頃まで見られます

“センリョウ”の茎は赤色で、茎先に穂状に真紅の実のつく姿はとても綺麗です

花木店の展示コーナーで、鉢植えになった実の黄色い“キミノセンリョウ(黄実の千両)”がありました

赤と黄色を並べて飾ったら、縁起が倍増!・・・というわけにいかないかな

縁起物生け花材料の代表格として、“センリョウ(千両)”はとっても人気あり

で、今花屋さんの店頭では、必ずといってもいいくらいに良く見かけます

で、今花屋さんの店頭では、必ずといってもいいくらいに良く見かけます 切り花や鉢植えでは よく見られる“センリョウ” ですが、この頃は周囲で露地に植えられた“センリョウ”はあまり見ることはありません

以前庭に植えたことがあるのですが、場所が悪かったのか根腐れをさせてしまい枯らしてしまいました・・・後日分ったのですが、どうも野良猫君の自己主張によるものだったようです

先日花木店の造園コーナーで植え込まれていた樹高1.5m近くになった大きな“センリョウ”を見つけ、パチリ

しました

しました

“センリョウ(千両)”はセンリョウ科の常緑小低木です

“センリョウ(千両)”はセンリョウ科の常緑小低木です本来は暖かい常緑樹林下に自生して、高さは0.5~1mほどで、黄緑色の花が7~8月頃咲きます

花はまだ見たことないのですが、“センリョウ”紹介によると、花には花被がなく、花軸に直接緑色の雌しべを囲んで、薄緑色の雄しべが出る変わった姿をしているのだそうです

10月頃になると、赤く熟した果実が出来、翌年2月頃まで見られます

“センリョウ”の茎は赤色で、茎先に穂状に真紅の実のつく姿はとても綺麗です

花木店の展示コーナーで、鉢植えになった実の黄色い“キミノセンリョウ(黄実の千両)”がありました

赤と黄色を並べて飾ったら、縁起が倍増!・・・というわけにいかないかな

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

晩秋の“ロウバイ”

“ロウバイ” の紅葉 ・いや黄葉がまもなく終わりです

先日群馬・高崎の植物園に行ったのですが、12月も中旬になったというのに、まだ“ロウバイ”の黄葉が残っていました

周りの広葉樹も葉がまだ散らずに晩秋を装っています

園内の一角に“ロウバイ”を街並木風に植え込んだ道がありますが、いつも訪ねた折りはあまり通る人もなく静かで、秘かに「(マイ)思索の道」と名づけて親しんでいます・・・ちょっときざぽっいか

園内の一角に“ロウバイ”を街並木風に植え込んだ道がありますが、いつも訪ねた折りはあまり通る人もなく静かで、秘かに「(マイ)思索の道」と名づけて親しんでいます・・・ちょっときざぽっいか

“ロウバイ”の黄葉の向うに、“モミジ”の紅葉が赤毛氈檀に見えます

“ロウバイ”の果実が、随分いかつい表情で、晩秋を眺めています

先日群馬・高崎の植物園に行ったのですが、12月も中旬になったというのに、まだ“ロウバイ”の黄葉が残っていました

周りの広葉樹も葉がまだ散らずに晩秋を装っています

園内の一角に“ロウバイ”を街並木風に植え込んだ道がありますが、いつも訪ねた折りはあまり通る人もなく静かで、秘かに「(マイ)思索の道」と名づけて親しんでいます・・・ちょっときざぽっいか

園内の一角に“ロウバイ”を街並木風に植え込んだ道がありますが、いつも訪ねた折りはあまり通る人もなく静かで、秘かに「(マイ)思索の道」と名づけて親しんでいます・・・ちょっときざぽっいか

“ロウバイ”の黄葉の向うに、“モミジ”の紅葉が赤毛氈檀に見えます

“ロウバイ”の果実が、随分いかつい表情で、晩秋を眺めています

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |