(19日、タイ・バンコクの最高裁に到着したインラック前首相 【5月19日 時事】)

【軍政が長期化するとの見方が強まりつつある】

プラユット暫定首相率いる軍政が続くタイでは、民政移管の一里塚と位置付けられる新憲法が論議されているものの、その内容は単独巨大政党の出現を阻止し、非議員の首相就任を可能にする、選挙によって選ばれない国会議員の割合を増やすなど、大衆に支持されたタクシン派の復活を阻止するために、一部の“権威”が政治を指導監督していくべきだという発に基づき、大幅に民主主義を制約したものになっています。

(4月28日ブログ「タイの新憲法草案 “権威”の指導監督によって、選挙による民主主義を制約する方向」http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20150428)

プラユット暫定首相は19日、新憲法の正当性を明らかにすべく、新憲法案を国民投票にかける方針を表明しました。

ウィサヌ副首相は、国民投票を来年1月に行い、賛成多数となった場合は、「8月か9月」に新憲法の下で総選挙を行うとしています。

もし、新憲法案が否決された場合は、憲法制定作業が一からやり直しということで、民政移管は大幅にずれこむことにもなります。

****総選挙先送り、軍政長期化か=「国民和解」進まず―クーデターから1年・タイ****

2014年5月にタイで軍事クーデターが起きてから22日で1年となる。

軍事政権が敷いた強権的な体制下で大きな混乱はなく、比較的安定した治安が保たれる一方、民政移管に向けて16年に予定されている総選挙が17年以降に先送りされ、軍政が長期化するとの見方が強まりつつある。

プラユット暫定首相率いる軍政は今年4月、戒厳令を解除したが、軍政の治安権限を強化する内容の新たな命令を発令。5人以上の政治集会を引き続き禁止するなど、タクシン元首相派ら軍政に批判的な勢力の動きを徹底して抑え込んできた。

軍政は治安を回復させたことで国民の一定の支持を得ているが、プラユット氏がクーデター後に掲げた「国民和解」はほとんど進んでいない。

チュラロンコン大学政治学部のシリパン准教授は「問題を先送りしただけで、実際に対立を解消し、平和を取り戻したわけではない」と指摘する。

プラユット氏は来年総選挙を実施すると公言してきた。総選挙を行うには新憲法を制定する必要があるが、憲法起草委員会がまとめた新憲法草案に非議員の首相就任容認や、非民選議員中心の上院の権限強化などが盛り込まれたことに対し、タクシン派だけでなく反タクシン派からも批判が続出。憲法草案への賛否を問う国民投票が実施された場合、「否決される公算が大きい」(観測筋)との見方が強い。

憲法草案が否決されると憲法制定作業は振り出しに戻り、軍政が続くことになる。

憲法草案を審議する国家改革評議会(NRC)の一部有力メンバーから、改革実行のため軍政にさらに2年間の続投を求める声も出ている。

シリパン准教授は「来年総選挙がないのは間違いない」と予想する。【5月20日 時事】

*******************

今後のスケジュールは“軍政は6月にも、国民投票の実施に必要な暫定憲法の改正案を暫定議会に提出する。暫定議会はその後、15日間以内に可否を採択する見込み。暫定議会は軍政が指名したメンバーで構成され、改正案が否決される可能性は低い。”【5月20日 毎日】とのことです。

新憲法案は、標的とされているタクシン派だけでなく、反タクシン派勢力などからも「政党の影響力を弱めようとしている」(反タクシン派組織「人民民主改革委員会(PDRC)」幹部)といった批判が強いものの、一方で、秩序と安定をとりもどした軍主導の暫定政府への国民の支持は高いとも言われています。

国民投票を行った場合の結果については、前出【時事】では“「否決される公算が大きい」(観測筋)との見方が強い”とのことですが、どうでしょうか?

内容は受け入れ難いものがある一方で、新憲法案が否決されれば民政移管の目途がはっきりしなくなる・・・ということで悩ましいところですが、新憲法によって選挙に基づく民主主義が大きく制約される枠組みが出来てしまうと、これを是正することは将来的にも難しくなります。

そういうことからすれば、新憲法案を否決して軍事政権にその意思をはっきりと伝えるのがやはり本筋ではないかと個人的には考えます。

【「バラマキ」政策の責任を問われるインラック前首相 経済状況次第では軍政自身も・・・】

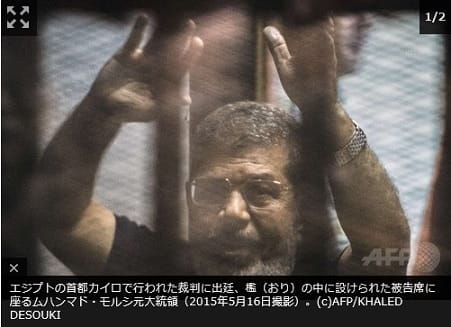

一方、タクシン元首相の妹、インラック前首相の初公判が19日に開かれました。

****インラック前首相、無罪主張=コメ融資制度めぐり初公判―タイ****

タイのインラック前政権時代に実施されたコメ担保融資制度をめぐり、職務怠慢の罪に問われたインラック前首相(47)の初公判が19日、最高裁で開かれた。

前首相は罪状認否で「私に対する全ての疑惑を否定する」と述べ、無罪を主張した。

コメ担保融資制度は、政府がコメ農家からコメを事実上買い取る仕組み。買い取り価格が市場価格を大きく上回ったことで、5000億バーツ(約1兆8000億円)を超える損失を出すなどの損害を国に与えたとされる。

出廷に先立ちインラック氏は、記者団に「私は無実だと確信している。公正な裁きを望む」と訴えた。

前首相の弁護士によると、インラック氏は保釈金3000万バーツ(約1億円)で保釈された。

裁判は2年程度かかる可能性があるという。【5月19日 時事】

******************

すでにインラック前首相は今年1月、コメ買い上げ問題で、軍政の影響下にある暫定議会に弾劾され、政治活動が5年間禁止されています。

今回裁判で有罪になれば、最長10年の実刑判決が出る可能性があります。

次回公判は7月21日が予定されています。

“裁判は2年程度かかる可能性がある”とのことですが、ここ1~2年で政治状況が変化するかどうかは、新憲法の国民投票なども絡んできます。

ただ、いずれにしてもタイ司法勢力は反タクシン派の牙城でもあり、その点ではインラック前首相には厳しいところです。

インラック前首相は“バラマキ政策”によって国に損失を与えたことが問われている訳ですが、現在のタイ経済は、政治の混乱とインラック前政権の景気刺激策の反動減から低迷が続き、雇用環境は悪化しています。

****タイGDP、1~3月3%成長 通年予想を下方修正 ****

タイの国家経済社会開発委員会(NESDB)が18日発表した2015年1~3月期の実質国内総生産(GDP)は、前年同期比3%の伸びとなった。

景気が底を打ったのは確かだが、回復のペースは鈍い。輸出と消費がともに振るわず、NESDBは15年通年のGDP予想を前年比3~4%増に下方修正した。

14年1~3月期は国内の政情不安で経済活動が停滞していた。その反動で成長率が高くなった側面もあり「1~3月期の勢いは長続きしない」(英調査会社キャピタル・エコノミクス)といった慎重な見方もある。

輸出の伸びは1%にとどまった。農産物価格の下落や中国の景気減速が響いた。民間消費の伸び率は2.4%だった。年間予想の下方修正幅は0.5ポイント。NESDBは主な理由として輸出の下振れを挙げた。

タイ中央銀行は3月と4月に連続利下げに踏み切った。18日に記者会見したアーコムNESDB長官は「金融政策で景気を永遠に刺激できるわけではない。(輸出増へ)製造業の競争力を高める必要がある」と話した。【5月18日 日経】

*******************

アーコムNESDB長官は「政策金利の引き下げが消費者の信頼回復につながっているものの、市民が金を使わなければ、経済は回復しない。また、政府が金を使わなければ民間部門は投資せず、消費者の信頼は失われる」【5月19日 バンコク週報】とも語っています。

要するに政府の出動を要請している訳で、景気が低迷し“国民の不満が高まれば、軍政はタクシン政権が批判を受けた「バラマキ」政策の再現に踏み切らざるを得なくなる事態も予想される”【5月19日 産経】という状況です。

金権体質が批判されているタクシン元首相の政治ですが、それまでの既得権益層から無視されてきた農民・貧困層に目を向けた政治を行ったという見方もできます。(そこに政治的支持基盤を求めて、資金をばら撒いた・・・とも言えますが)

****タイのクーデターから1年 和解遠く 軍政長期化も****

・・・タイの古都チェンマイ県の中心地から車で約1時間のサンカンペーン郡は、タクシン氏の故郷だ。元警察官僚で通信事業の成功により巨万の富を築いたタクシン氏は、2001年の総選挙で大勝。同郡など地方の貧しい農村が大票田となり、政権を支えてきた。

ある支持者男性は、「国から見向きもされなかった私たちに、タクシン氏は初めて手を差し伸べてくれた」と強調。タクシン政権が導入してきた医療政策で「病気になれば借金まみれになる恐怖からも解放された」と功績を評価した。

妹のインラック前首相が導入したコメ買い上げ制度がなくなり、「農業収入だけでは生活できなくなった」とも語る。以前は見つかった副業も失った。「軍政の下でタクシン氏の復権は絶望的だ。一部の富裕層しか守られない国に戻った」と落胆する。(後略)【5月19日 産経】

*******************

経済状況次第では、インラック前首相を「バラマキ」政策で罪に問いながら、軍政自身も「バラマキ」政策を再現する・・・ということにもなりかねません。

【「国民和解」とは】

なお、タイ政治・社会の最大の安定装置でもあるプミポン国王は長く入院生活が続いていましたが、5月10日、バンコクの病院を7か月ぶりに退院し、近年住まいとしてきた中部ホアヒンのクライカンウォン宮殿に戻っています。

しかし、高齢な国王の健康状態を考えると、国王に多くを期待することは難しい状況ですし、タイにとっても、国王頼みの政治社会体質を脱するときでしょう。

もっとも、そこに関しても既得権益層とタクシン元首相では差異があり、国王を頂点する既存秩序に挑戦した形のタクシン元首相に対して、既得権益層は王室軽視・不敬との批判を行っています。

タクシン元首相自身は国外での逃亡生活を余儀なくされていますが、それでも“タクシン派”勢力が存続し続けているということは、王室周辺・官界・司法・軍部・財界などの既得権益層に対して異議申し立てを行う勢力が存在するということであり、今後も存在し続けると思われます。

「国民和解」ということに関しては、意見・立場を異にする勢力が存在するということはやむを得ないことであり、「和解」というのはそれらが変にもたれ合うことではなく、選挙というルールのもとで、国民の多数から支持された方が政権を主導することを認め、いたずらに、あるいは不法に妨害行動などに走らないことを認めるということではないでしょうか。