(中国の報復関税で動揺する4日の米ニューヨーク証券取引所【4月5日 BBC】)

【中国 同率の報復関税】

トランプ関税に対する各国の不満は共通ですが、対応は各国事情を反映して様々・

報復関税という強気の対抗措置に出ているのが中国。

アメリカと世界の覇権を争う立場上、ここで引く訳にいかないというプライドもあるでしょうが、トランプ対応に関して、下手に出ても効果が薄いという過去の経験もあるようです。

****トランプに媚びずわが道を行く...関税攻撃に「様子見」を決め込む習近平の腹の内****

(中略)

王毅(ワン・イー)外相も全国人民代表大会の会期中だった3月7日の記者会見で、関税はアメリカにも打撃をもたらすと批判した。その一方で「協力は双方への利益とウィンウィンの関係をもたらす」と和解の可能性を残しつつ、「アメリカが圧力をかけてくるなら中国は断固として対抗措置を取る」とも述べている。

アメリカ側も和解の可能性は排除していない。報道によれば、トランプは就任から100日以内に習近平と会談することに関心を示している。トランプが1期目の17年に中国を訪問した際には、習が紫禁城で初めて公式晩餐会を開くなど、異例の手厚いもてなしをしている。

ただし、米外交問題評議会のドーシは、17年の習が「歴代のどの米大統領にも与えなかったような厚遇」でトランプをもてなしたのは事実だが、「それがあまり効かなかった、この男にこういう接し方をしても無駄なのではないか」という感触が中国側にあるのも事実だろうと指摘している。【4月2日 Newsweek】

*********************

そうしたこともあって、アメリカと同率の報復関税を。

****中国がトランプ政権相互関税に報復措置 全ての米国産輸入品に34%追加関税 10日発動****

中国政府は4日、トランプ米政権が導入を決めた「相互関税」への報復措置として米国産の全ての輸入品に対して34%の追加関税を課すと発表した。

中国政府は、トランプ政権の措置を「国際的な貿易ルールに合致せず、中国の正当で合法的な権益を深刻に損なっている」と批判した。米中両国の間で貿易戦争がさらに激化することになる。

追加関税は今月10日に発動する。トランプ政権の相互関税は中国に対し34%を上乗せするとしており、同等の報復措置を打ち出した形だ。

また、中国商務省は4日、トランプ政権の相互関税に関して世界貿易機関(WTO)に提訴したと明らかにした。報道官談話で「世界の経済・貿易秩序の安定に危害を及ぼす」と非難して「断固とした反対」を表明した。

商務省は同日、米国企業16社を輸出規制の対象リストに入れるなどの措置も発表した。また、米国を対象として絞っていないものの、ハイテク製品の生産に欠かせないレアアース(希土類)に関する輸出規制も打ち出した。

中国外務省の郭嘉昆報道官は3日の記者会見で、トランプ米政権の相互関税について、「WTOのルールに違反し、ルールを基礎とする多国間貿易体制を深刻に損なっている」と批判。その上で「必要な措置を講じ、自らの正当な利益を固く守る」と述べ、米側に対して対抗措置をとる方針を示していた。【4月4日 産経】

********************

中国が報復措置を発表したことなどを受けニューヨーク株式市場は急落し、前日に比べて2200ドル以上下げました。

トランプ大統領は依然強気。

****「中国はパニックに陥った」、トランプ氏が報復措置は誤りと非難****

トランプ米大統領は4日、中国が新たな米国の相互関税への対抗措置を発表したことについて、「中国は間違った対応をした」と述べた。

トランプ氏は「中国はパニックに陥り、間違った対応をした。中国はこうしたことは絶対に避けるべきだった!」と自身の交流サイト(SNS)「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。(後略)【4月5日 ロイター】

トランプ氏は「中国はパニックに陥り、間違った対応をした。中国はこうしたことは絶対に避けるべきだった!」と自身の交流サイト(SNS)「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。(後略)【4月5日 ロイター】

********************

なお、トランプ大統領は、中国系動画投稿アプリ「TikTok」の使用禁止の猶予期間を75日間延長すると明らかにしています。

この「TikTok」をめぐる米中の「取引」で、関税交渉の方も多少の譲歩・歩み寄りがあるのでは・・・との観測もあるようです。

【フランス 米への投資中断を欧州企業に呼びかけ 「われわれは愛国心に訴えている】

中国同様に対抗姿勢を見せるのがフランス。

フランスはもともとプライドが高いところがありますし、外交的にドゴール以来の伝統でアメリカに依存しない独自外交が特徴。それにマクロン大統領のときに傲慢と批判される個人的性格も影響しているのかも。

****仏マクロン大統領、米への投資中断を欧州企業に呼びかけ トランプ大統領発表の関税措置に対し****

フランスのマクロン大統領は3日、アメリカのトランプ大統領が発表した関税措置に対して、アメリカへの投資をすべて中断するようヨーロッパの企業に呼びかけました。

マクロン大統領は「アメリカが我々を『たたいている』、まさにその時に、ヨーロッパの主要企業が数十億ユーロをアメリカ経済に投資し始めたら、どのようなメッセージになるだろうか」と主張。今後の投資や、ここ数週間の間に発表された投資を一時的に停止するよう要請しました。

地元紙によると、関税の応酬に反対しているフランスの海運会社などが、アメリカへの巨額の投資を発表しています。

マクロン大統領が団結するよう、けん制した形ですが、呼びかけに応じるかは不透明です。【4月4日 日テレNEWS】

*********************

****フランス、自国企業に「愛国心」呼び掛け 対米投資停止要請に続き****

ドナルド・トランプ米政権が発表した相互関税をめぐり、フランスのエリック・ロンバード財務相は4日、激化する貿易戦争で米国を優位に立たせないため「愛国心」を示すようフランス企業に呼び掛けた。これに先立ちエマニュエル・マクロン大統領は、対米投資を見合わせるよう企業に求めていた。

ロンバード氏は仏ニュース専門局BFMTVで、「われわれは愛国心に訴えている」と述べた。関税をめぐる米国との交渉が始まる中で、「フランスの大企業が米国内に工場を開設することに同意すれば、米国を優位に立たせるのは明らかだ」と続けた。

関税への対応策について、フランス政府は欧州連合レベルで実施すべきだと主張している。ロンバード氏は、そうした対応策について必ずしも報復関税を伴う必要はなく、基準やデータ交換、税金などに言及して他の手段も使えると指摘した。

トランプ氏は2日、貿易相手国に対する広範な関税措置を発表。EUは20%の関税を課された。(後略)【4月5日 AFP】

**********************

経済合理性で動く企業としては「愛国心」と言われても困るところでしょうが。

なお、フランスはEUとしての報復関税には消極的のようです。

****EUは米国の関税に報復すべきではない=仏財務相****

フランスのロンバール財務相は4日、欧州連合(EU)の消費者への悪影響を避けるため、EUはトランプ米大統領が発表した相互関税に全く同じ対抗措置で報復すべきではないとの考えを示した。

トランプ大統領は2日、貿易相手国に対し相互関税を課すと発表。米国への輸入品全てに一律10%の基本関税を課した上で、EUからの輸入品に20%の関税を上乗せした。

ロンバール氏は仏BFMテレビのインタビューで「われわれは米国を交渉のテーブルにつかせ、公正な合意に到達させるために、再度、関税をはるかに超えた対応策に取り組んでいる」と語った。

EUは、EU加盟国に経済的圧力をかけて政策を変更させようとする第三国に対する報復を可能にする「反威圧措置」の行使を含め、トランプ関税にどう対応すべきかで意見が分かれている。

報復に慎重な国は、アイルランド、イタリア、ポーランド、スカンジナビア諸国など。

ロンバール氏は「米国と同じように、米国からの輸入品全てに関税をかけると欧州にも悪影響が及ぶ」と語った。【4月4日 ロイター】

**************************

なお、フランスはアメリカとの貿易はさほど大きなものではありません。

*******************

トランプ米大統領の相互関税では、医薬品はひとまず対象外となった。ワイン・スピリッツは、EU製品として20%の追加関税の対象となるが、トランプ大統領に「200%の関税」で脅されていただけに、最悪の事態は避けられたと安堵している。

フランスと米国の間の直接の貿易関係はさほど大きくなく、フランスの対米輸出はGDP比で1.6%、輸出全体の6.2%を占めている。【4月4日 エトワ】

*******************

*******************

【ベトナム 対トランプ対策も効果なく高率関税 「米製品に対する関税をゼロに引き下げるため交渉する用意がある」】

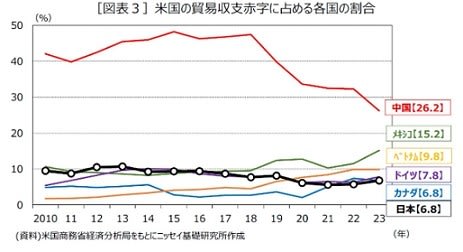

対米貿易黒字で第4位というベトナムはトランプ関税の絶好の標的になるという危機感から、対トランプ対策の準備を進めてきました。

対米貿易黒字で第4位というベトナムはトランプ関税の絶好の標的になるという危機感から、対トランプ対策の準備を進めてきました。

****ベトナム、関税引き下げを発表 米国の関税優遇を期待****

ベトナムは3月31日、米トランプ政権が「すべての国」を対象に新たな関税の発動を予定する中、自動車、液化ガス、一部の農産物を含む一連の輸入品に対する関税の引き下げを発表した。

これに先立ちファム・ミン・チン首相は先月、米国からの輸入を増やすために関税を見直していると述べていた。

米国の対ベトナム貿易赤字は中国、メキシコに次いで3番目に多く、ベトナムが関税政策の主要なターゲットになる可能性が高まっていることに懸念が広がっている。

「2025年3月31日から、自動車、木材、エタノール、冷凍鶏もも肉、ピスタチオ、アーモンド、生リンゴ、サクランボ、レーズンなどの特定品目に新しい優遇輸入関税率が適用される」と31日遅く、政府の公式ニュースポータルで発表。また、一部の自動車の関税が半減され、液化天然ガスの関税が5%から2%に引き下げられる。

ベトナムのDEEP C工業団地のCEOで同国の欧州商工会議所の会長であるブルーノ・ジャスパート氏はAFPに、「ベトナムは影響を和らげるためにできる限りのことをしていると思う」とし、「報復するのではなく与えることで、良い待遇を受けられることを期待している」と語った。 【4月1日 AFP】

******************

“ベトナム政府は26日、米宇宙企業スペースXが衛星通信サービス「スターリンク」を国内で試験的に開始することを許可したと発表。スペースXはスターリンクの所有権を完全に維持できるという。一部のアナリストは米関税による打撃を回避することが狙いの1つだと指摘している。”【3月26日 ロイター】

しかし、トランプ関税の根拠なったあの奇妙な算式(アメリカの貿易赤字を、その国のアメリカへの輸出額で割った数値で、その国の関税率を算定)にはそうした「努力」は反映せず、結果、ベトナムは46%という高率の相互関税を課せられることに。

ただ、報復関税には出ず、あくまでもトランプ政権との交渉で緩和を目指す方針。対米依存度の大きさからして、トランプ大統領の怒りを買う訳にはいかないという事情でしょう。

****「相互関税46%」ベトナムがトランプ氏と電話会談「関税ゼロに向け交渉の用意ある」****

ベトナムの最高指導者がアメリカのトランプ大統領と電話会談し、アメリカからの輸入品について「関税をゼロに引き下げる交渉の用意がある」と提案しトランプ関税の引き下げを求めました。

トランプ政権が発表した「相互関税」では、ベトナムは46%と特に高い関税が課せられました。

ベトナムの国営メディアによりますと、トー・ラム書記長は4日、トランプ氏と電話会談し「アメリカ製品に対する関税をゼロに引き下げるため交渉する用意がある」と伝えました。

そのうえでトランプ氏に対してベトナムからの輸出品についても同様の措置を取るよう要請したということです。

トランプ氏は自身のSNSで「非常に有益な電話会談を行った」と述べ、「ラム氏には近い将来の会談を楽しみにしていると伝えた」としています。【4月5日 テレ朝news】

トランプ政権が発表した「相互関税」では、ベトナムは46%と特に高い関税が課せられました。

ベトナムの国営メディアによりますと、トー・ラム書記長は4日、トランプ氏と電話会談し「アメリカ製品に対する関税をゼロに引き下げるため交渉する用意がある」と伝えました。

そのうえでトランプ氏に対してベトナムからの輸出品についても同様の措置を取るよう要請したということです。

トランプ氏は自身のSNSで「非常に有益な電話会談を行った」と述べ、「ラム氏には近い将来の会談を楽しみにしていると伝えた」としています。【4月5日 テレ朝news】

***********************

ベトナムはアメリカと中国双方との微妙なバランスをとる必要に迫られていますが、ここは何とかトランプ大統領の歓心を買って・・・との対応のようです。

【日本 石破首相 来週中にもトランプ大統領と電話会談 報復関税には否定的】

日本の場合は

****「トランプ関税」石破首相に打撃 指導力不足に批判の声***

トランプ米大統領による相互関税発表を受け、石破政権に衝撃が走った。24%の追加関税は政府の事前の想定より厳しく、日本経済への影響は不可避との見方が広がる。6月の東京都議選や夏の参院選を控え、内閣支持率の低迷に苦しむ石破茂首相にとって新たな打撃となりそうだ。

「極めて残念で不本意」「極めて遺憾」。首相は3日午後、首相官邸で記者団にこう繰り返した。この後、関係閣僚を官邸に集め、米国に措置の見直しを強く求めることなどを指示した。

政府はここまで手をこまぬいていたわけではない。首相は2月上旬に米ワシントンを訪れた際、日本の対米投資を1兆ドル(約147兆円)規模に拡大するとトランプ氏に伝達。共同声明で「日米関係の新たな黄金時代」をうたいあげ、岩屋毅外相ら閣僚を通じて日本の適用除外を求めてきた。

しかし、トランプ氏が相互関税発表の演説で口にしたのは「同盟国にここまでするのか」と外務省幹部が驚きを隠せないほどの関税率だった。通商交渉に長く関わってきた自民党幹部は「話にならない」と絶句。別の幹部は「想像以上の衝撃。壊滅的な打撃を受ける」と危機感をあらわにした。

党内外の矛先は首相に向かいつつある。2月の初会談後、首相がトランプ氏に電話するなどした形跡はなく、自民の高市早苗前経済安全保障担当相は保守派の会合で「本気の姿勢を政府が見せるべき瞬間だった。陣頭指揮を執っているのが誰かよく見えなかった」と指導力不足を批判した。

首相は3日、記者団に「私自身がトランプ氏に直接話すことが適当なら、全くちゅうちょしない」と語ったが、トランプ氏は演説で「シンゾーは素晴らしい男だった」などと安倍晋三元首相にばかり言及した。「首相が交渉しても説得の見込みはほぼない」(政府関係者)との見方もある。

政府内には問題が安保分野に波及し、防衛費増額などとディール(取引)を迫られることを警戒する向きもある。立憲民主党の野田佳彦代表は党会合で、2月の日米首脳会談後の共同声明を「たぶんトランプ氏は読んでいない」とした上で、「(声明に明記した安保協力は)大丈夫か。一枚紙にどんな意味があるのか」と語った。

日本企業の業績悪化が顕在化すれば、石破政権への世論の風当たりが強まり、都議選や参院選にも影響しかねない。公明党の斉藤鉄夫代表は党会合で「政府に的確なかじ取りを求めたい」と訴えた。首相は4日、通商問題では異例とも言える与野党党首会談に臨み、各党に協力を呼び掛ける。【4月3日 時事】

******************

ただ、理解不能な算式で関税を決定するトランプ政権相手ですから、高関税で石破首相を責めるのは気の毒。

話はこれからでしょう。

****石破首相 来週中にもトランプ大統領と電話会談へ調整する意向****

アメリカのトランプ政権による関税措置を受けて、石破総理大臣は、来週中にもトランプ大統領と電話会談ができないか調整する意向を示しました。一方、対抗措置として報復関税を課すことには否定的な考えを示しました。(後略)【4月5日 NHK】

*******************

トランプ大統領としては、とりあえず高率関税を課すことで、ベトナムや日本のようなアメリカにすり寄る対応を引き出すのが狙いでしょう。

それがわかっていても交渉せざるを得ない対米依存度の高い国の悲しさ、そこにつけこむトランプ大統領のえげつなさでしょう。

ただ、そのつけはブーメランのように経済的にも信頼という点でもアメリカに戻ってくるのでしょうが。