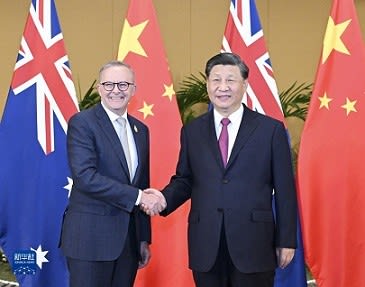

(リオデジャネイロG20首脳会合で習近平国家主席と会話するアルバニージー豪首相(2024.11.19)【7月13日 六辻彰二氏 Yahoo!ニュース】)

【「最大の同盟国」であるアメリカと「最大の貿易相手国」の中国に対する豪国民感情】

オーストラリアはオーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国による安全保障協力の枠組み「AUKUS(オーカス)」のメンバー国であり、また、安全保障や経済など幅広い分野で協力することを目的とする日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国で作る枠組みは「Quad(クアッド)」のメンバー国でもあります。

「AUKUS(オーカス)」にしても「Quad(クアッド)」にしても、アメリカ主導の対中国の枠組みであり、オーストラリアは米中対立のはざまにあって、一般的にはアメリカ主導の西側一員とみなされることが多いと思います。

ただ、一般の国民レベルでは、中国系移民の存在による中豪の文化的つながり、あるいはアメリカの上から目線の横柄な対応への嫌悪感、特にトランプ大統領への反発もあって、アメリカ・中国との豪の関係は多くの要素が絡みあう単純ではない側面もあります。

****オーストラリア国民の米中両国に対する感情*****

オーストラリア国民の米中両国に対する感情は、地政学的立場や経済依存、安全保障環境などが複雑に絡んでおり、以下のような傾向が見られます。

1. アメリカに対する感情:基本的には親近感+警戒心

親近感の理由:

安全保障の同盟関係(ANZUS条約):アメリカとの軍事同盟は長年のもので、冷戦期以来の「安心感」が根強い。

文化的影響:テレビ、映画、音楽、ライフスタイルなど、アメリカ文化への親近感が強い。

価値観の共有:自由民主主義・法の支配・個人の権利など、政治的価値観での共通性。

一方での不信感や警戒心:

アメリカの「横柄さ」への反感:とくにイラク戦争の際、アメリカに追従したことで「盲目的な追従外交では?」と批判が出た。

トランプ時代の揺らぎ:同盟国軽視の姿勢や一方的な外交は、オーストラリアでも懸念を生んだ。

文化的には親しみつつも、外交的には時に距離を置くべきとの声もある。

2. 中国に対する感情:経済的依存と深まる警戒感

かつての親近感:

最大の貿易相手国:鉄鉱石・石炭・農産物など、中国への輸出でオーストラリア経済は大きな恩恵を受けてきた。

中国系移民の存在:とくにシドニーやメルボルンでは多くの中国系住民が暮らしており、文化的交流も盛ん。

現在の警戒心・不信感:

内政干渉への懸念:中国政府がオーストラリア国内の政治家・大学・メディアに影響力を及ぼそうとする動き(いわゆる「中国のシャープパワー」)が問題視されている。

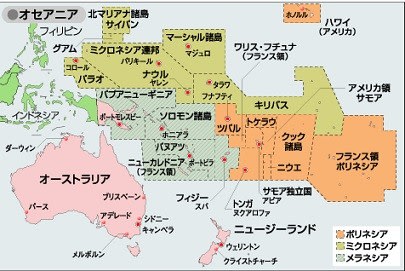

国防上の脅威:南シナ海での中国の行動、太平洋諸国への影響力拡大に対して不安感が強い。

2020年以降の経済制裁:オーストラリアがCOVID-19起源調査を求めたことで、中国から報復的な輸入制限を受け、世論は大きく悪化。

3. 世論調査のデータ(例:ローウィー研究所)

オーストラリアの代表的シンクタンク「ローウィー研究所(Lowy Institute)」の2024年の世論調査では:

アメリカが「責任ある行動をする」と「信頼できる」または「ある程度信頼できる」と答えた人:52%(前年より5ポイント減少)

中国が「責任ある行動をする」と「信頼できる」または「ある程度信頼できる」と答えた人:17%

また「中国が今後20年で軍事的に脅威になるだろう」と考える人は約71%に上っています

つまり、安全保障の面ではアメリカへの依存が明確。一方で中国には「経済的に重要だが信用できない」という複雑な感情が伺える。【ChatGPT】

*********************

【中国に対する警戒感、コロナ原因調査で中豪は対立し貿易戦争状態へ 現在は「限定的ながら雪解け傾向」に】

中国・豪の対立の側面で見ると、豪では特に2010年代後半から、以下のような中国への警戒感が拡大しました。

****中国政府がオーストラリア国内の政治家・大学・メディアに影響力を及ぼそうとする動き(いわゆる「中国のシャープパワー」)****

新型コロナを巡る対立以前から、中国によるオーストラリア政治への浸透や影響力の拡大は、大きな国内問題として認識されていました。特に2010年代後半から、以下のような事件・背景が相次ぎ、「対中警戒感」の醸成と外交政策の転換につながっています。

◆ 中国のオーストラリア政治への浸透・影響力拡大に関する主要問題

1. 政治献金問題(特に2016~2017年)

中国系実業家が、主要政党(労働党・自由党)双方に多額の政治献金を行っていたことが発覚。(中略)

2. 諜報・影響工作への懸念

2017年には国家情報機関(ASIO:豪州保安情報機構)が、中国政府によるスパイ活動・政治影響工作の増大に警鐘を鳴らす。(中略)

3. 大学・メディアへの影響力行使

オーストラリアの大学に設置された「孔子学院」が、中国政府のソフトパワー拠点として疑問視。(中略)

◆ 政府の対応と法整備

このような浸透の懸念に対して、オーストラリア政府は比較的早期かつ断固とした対応を取りました:

1. 外国干渉対策法(2018年成立)

「Foreign Influence Transparency Scheme(外国影響力の透明化制度)」を導入。

外国勢力がオーストラリアの政治や世論に影響を与えようとする活動について、登録義務と情報公開を義務付け。

違反すれば刑事罰の対象に。

2. ファーウェイ・ZTEの5G排除(2018年)

(中略)

3. 対中投資審査の強化

FIRB(外国投資審査委員会)の審査権限を強化。

中国企業による農地・資源・インフラ・戦略産業への投資について、国家安全保障を理由に却下する例が増加。

◆ こうした背景が「コロナ起源調査要請」へとつながる

このように、中国の政治的影響力への懸念と制度的対応 中国による報復的な経済措置への経験 国内世論の対中不信感の増加といった要素が積み重なっていたため、2020年の新型コロナ起源に関する独立調査の呼びかけは、突発的なものではなく、むしろ「中国に毅然とした態度を取る一環」として国民から一定の支持を受けました。

◆ 結論:

オーストラリアは、他の西側諸国よりも比較的早い段階で中国の「政治的浸透」に制度的対抗措置を講じてきた国です。こうした経験が、現在の「経済依存はしていても政治的には距離を置く」というスタンスの背景にあります。【ChatGPT】

********************

“こうした(中豪間の不信感という)背景が「コロナ起源調査要請」へとつながる”

2020年4月、オーストラリアのスコット・モリソン首相(当時)が、新型コロナウイルスの発生源と拡大経路について、「中国を名指しはしない形で、独立した国際調査」を求める声明を発表。この要請に中国は強く反発し、「政治的な動機に基づく不当な中傷」として非難。

中国は20年5月から、オーストラリア産大麦、牛肉、ワイン、石炭、ロブスター、木材、綿花に輸入停止・関税・通関遅延や検査強化などの非関税障壁などの圧力をかけることに。

****背景と中国の狙い****

中国にとってオーストラリアは重要な資源供給国(特に鉄鉱石)。

それでも報復に踏み切ったのは、「同調する他国をけん制する狙い」があったと分析されます(いわば見せしめ的措置)。【ChatGPT】

*******************

2023年以降、中国は(石炭以外について)制裁を徐々に解除し、両国関係は現在、「限定的ながら雪解け傾向」にあります

【米トランプ政権への強い反発 米は台湾有事の際の「役割明確化」を日豪に要求】

一方、オーストラリア世論のアメリカ・トランプ政権への嫌悪感も強く、5月の下院選挙では当初優勢だった野党側がトランプ政権との共通性で失速、与党が勝利する結果に。

****オーストラリア総選挙、与党が単独過半数 「トランプ米政権不信」で野党失速****

オーストラリアで3日、下院(定数150、任期3年)総選挙の投開票が行われ、公共放送ABCは中道左派、与党・労働党が勝利し、単独過半数の議席を獲得したと報じた。アルバニージー首相が続投する。中道右派の野党、保守連合を率いるダットン自由党党首は敗北を認めた。

選挙前は保守連合が優勢だったが、政府職員の在宅勤務禁止など、トランプ米政権を模倣したとの指摘もある一部公約が不評で失速した。

アルバニージー氏は勝利宣言で「われわれはどこかの国から(政策を)借りたり、まねしたりする必要はない」と語った。

国民の「トランプ不信」を示した選挙結果は、米豪間の「相互関税」を巡る交渉や安全保障協力にも影響する可能性がある。(後略)【5月4日 産経】

**********************

そのトランプ政権は今、いささか“上から目線的に”オーストラリア(と日本)に台湾有事の際の対応を明確化するように求めています。

****アメリカ、日本とオーストラリアに台湾有事の際の「役割明確化」を要求 フィナンシャル・タイムズ報道****

アメリカ国防総省は、日本とオーストラリアに対し、台湾有事の際の「役割の明確化」を求めたと、イギリスメディアが報じました。

イギリスのフィナンシャルタイムズは12日、アメリカ国防総省が台湾を巡って中国と軍事衝突した場合を想定し、日本とオーストラリアの防衛当局に対して、両国がどのような役割を担うかを明確化するように求めたと報じました。

これはアメリカ国防総省ナンバー3のコルビー政策担当次官が、日本とオーストラリア当局者との、数カ月間にわたる協議の中で要請したもので、両国に対しては防衛費の増額も要求したということです。

アメリカの狙いについてフィナンシャルタイムズは、インド太平洋地域の同盟国である日本とオーストラリアに対して台湾有事への準備を促し、中国への抑止力を強化するものであるとしています。

中国が台湾に侵攻した場合の対応を巡っては、アメリカの歴代政権が対応を明言しない「曖昧戦略」の政策を貫く中、フィナンシャルタイムズは、今回のアメリカの要求が「重要な同盟国2カ国に対して不満を抱かせている」と伝えています。【7月13日 FNNプライムオンライン】

********************

「AUKUS」の枠組みでオーストラリアには原潜が供与されることになっていますが、その原潜についても・・・

****米、台湾有事の原潜派遣要求か トランプ政権、豪へ供与巡り****

シドニー・モーニング・ヘラルド紙電子版は13日、トランプ米政権がオーストラリアに原子力潜水艦を供与するに当たって、米国に関わる緊急事態にオーストラリアがどのように対応するか事前に明確化するよう求めていると報じた。米国防総省高官の話としている。台湾有事の際の原潜派遣を確約するよう求めている可能性がある。

オーストラリアは米国の同盟国だが、歴代政権は台湾有事への対応について、米軍の後方支援にとどめるかどうかなどを曖昧にしてきた。

米国防総省は、米英豪の安全保障枠組みAUKUS(オーカス)に基づく原潜供与計画の見直し作業に着手。ヘラルド紙によると、見直しは(1)原潜の指揮系統(2)米国の原潜生産能力(3)原潜の配備場所(4)オーストラリアの国防費―の4分野に焦点を当てている。(後略)【7月13日 共同】

*******************

オーストラリア側は13日、オーストラリアはいかなる紛争に対しても事前に兵力提供を約束することはないと述べ、アメリカの強引な要請に不快感を示しています。

****オーストラリア、いかなる紛争にも事前に軍派遣の約束せず=国防産業相****

オーストラリアのコンロイ国防産業相は13日、オーストラリアはいかなる紛争に対しても事前に兵力提供を約束することはないと述べた。米国防総省が台湾を巡り、米中が軍事衝突した場合の役割を明確にするよう同盟国に迫っているとの報道を受けて明らかにした。オーストラリア放送協会とのインタビューで語った。

オーストラリアは主権を優先しており仮定の話はしないとして、「紛争に軍を投入するかどうかは前もってではなくその時の政権が決定する」と述べた。

英紙フィナンシャル・タイムズ紙は12日、コルビー米国防次官(政策担当)が、台湾有事の際の役割を明確化するようオーストラリアと日本の防衛当局者に働きかけていると報じた。

コルビー氏はX(旧ツイッター)に、国防総省はトランプ大統領の「アメリカ・ファースト」の抑止力回復のアジェンダを実施しており、これには同盟国に国防費拡大や集団防衛に関連するその他の努力を促すことも含まれていると投稿した。【7月13日 ロイター】

オーストラリアは主権を優先しており仮定の話はしないとして、「紛争に軍を投入するかどうかは前もってではなくその時の政権が決定する」と述べた。

英紙フィナンシャル・タイムズ紙は12日、コルビー米国防次官(政策担当)が、台湾有事の際の役割を明確化するようオーストラリアと日本の防衛当局者に働きかけていると報じた。

コルビー氏はX(旧ツイッター)に、国防総省はトランプ大統領の「アメリカ・ファースト」の抑止力回復のアジェンダを実施しており、これには同盟国に国防費拡大や集団防衛に関連するその他の努力を促すことも含まれていると投稿した。【7月13日 ロイター】

**********************

【アルバニージー首相 トランプ大統領との首脳会談が実現していない中で、2度目の訪中】

一方、「限定的ながら雪解け傾向」にある中国については、アルバニージー首相が12日から中国を訪問しています。

****豪首相が訪中へ 経済関係の強化を目指す****

オーストラリアのアルバニージー首相は12~18日に中国を公式訪問します。期間中、北京、上海、成都の3都市を訪れる予定です。

オーストラリア政府の公式サイトは8日に声明を発表し、「オーストラリアと中国のトップレベルの直接対話は意見の相違の解決や建設的な関係の構築に極めて重要だ」と示しました。

またアルバニージー首相の話を引用して「中国はオーストラリアにとって最大の貿易パートナーであり、貿易総額の3分の1を占め、今後もこのような勢いは続くだろう。両国の自由な貿易は両国と両国民、企業に有益なことだ。引き続き忍耐強く慎重に努力し、対話を中心に据え、中国と安定的な関係を築いていく」と表明しました。

オーストラリアのABCニュースは、同国政府が今回の訪中を数週間前からひそかに準備していたと報じています。アルバニージー首相は、今回の訪中の重点を経済関係の強化に置くと表明し、輸出の25%は中国向けで、「これは雇用を意味し、政府が優先的に考える課題の一つだ」と強調しました。

また、オーストラリアの資源大手フォーテスキュー・メタルズ・グループ (FMG)のアンドリュー・フォレスト会長は、アルバニージー首相の訪中はオーストラリアの未来にとって極めて重要だとの見解を示しました。

さらに、ロイター通信は「5月に再選されたアルバニージー首相にとって、今回は2度目の訪中となる。2023年に北京を公式訪問し、7年間にわたり行き詰っていた両国の外交関係を打ち破った」と報じました。 【7月14日 時事・AFP】

*******************

アルバニージー首相にとって2度目の訪中で、安全保障面での「最大の同盟国」であるアメリカ・トランプ大統領との首脳会談が実現していない中で、「最大の貿易相手国」(豪州の貿易総額で中国は3割)である中国を訪問する影響を危惧する見方もあるとか。

****豪州首相が習近平国家主席と会談のため訪中 トランプ大統領を訪問するより先に なぜこのタイミングか*****

(中略)

豪州はベトナム戦争、イラク侵攻にも派兵し、英国を含む3カ国の安全保障協力AUKUSにも参加する、米国の最も近い同盟国の一つだ。

しかし、アルバニージー首相の再三の要請にもかかわらず豪州もトランプ関税から除外されず、さらに昨年AUKUSで合意された原子力潜水艦配備計画も見直しになった。

トランプ政権への不信感から、シンクタンク豪州研究所の世論調査では、「より独立した外交を目指すべき」と考える豪市民がトランプ政権発足直後の3月には44%だったが、5月には54.2%に増えた。

さらに豪ABC放送によると、「対中関係は上手に操縦するべき複雑なもの」と考える人はこの数年間一貫して60%を超え、「対決すべき脅威」、「受け入れるべきチャンス」を上回り続けてきた。

一方、中国も米国との緊張を背景に、各国との関係改善を目指している。

アルバニージー訪中はこうした背景のもとで決定した。それは結果的に米国へのプレッシャーにもなる。

アルバニージー訪中の直前、ルビオ米国務長官は「原潜配備計画の見直しは反対という意味ではない」と改めて釈明した。しかし、原潜配備計画見直しの中心である国防省はこの件に沈黙していて、豪州の不信感払拭には程遠い。【7月13日 六辻彰二氏 Yahoo!ニュース】

***************