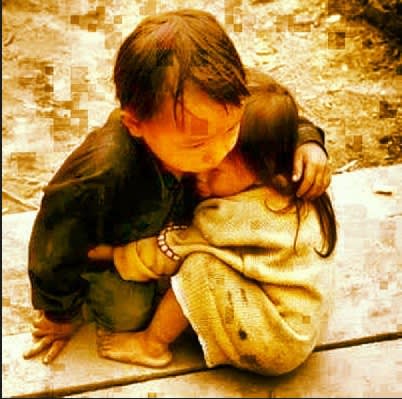

(中国ではワイン・ブームだそうです。日本でも1980年代のバブル時に高級ワインを買いあさるようなことがありましたが。 “flickr”より By Francois Dorleans )

【中国企業に対し国際的な貿易ルールが確実に適用されるようにするための措置】

中国・習近平国家主席が“北朝鮮やイランなどの核問題、経済、貿易、環境などの地球規模の問題は、もはや中国ぬきでは解決は難しいとの自信”【6月9日 朝日】を背景に、アメリカ・オバマ大統領にウインウインの関係を築く「新たなタイプの大国関係」を求めた話は、昨日のブログで取り上げたところです。

そうした自信のなせる業か、中国外交には“自国に対する相手の態度によって、友好関係に露骨に差をつける”【4月29日 JB PRESS】という“尊大さ”を指摘する向きもあります。

今回そのターゲットとなったのはフランスです。

サルコジ前大統領時代は、チベット仏教の最高指導者で独立運動のリーダーであるダライ・ラマ14世と面会するなどで、中国との関係には波風がたちましたが、オランド大統領は“中国による人権弾圧については黙認の姿勢を貫いており、中国側はそれを高く評価している。また英国に対する牽制球の意味もあり、オランド大統領を意図的に厚遇しているという。”【同上】とのことで、4月29日にオランド大統領が訪中した際も、中国側は最大級の持てなしを行い、好意的な姿勢を見せていました。

****中国がチベット問題を黙認するオランド大統領に対して、最大級のもてなしを実施****

・・・・オランド大統領がここまで中国に入れ込むのは、不振な輸出をテコ入れすることが主な目的。フランスの中国向け輸出は英国の2倍程度あるが、ドイツと比較すると3分の1以下の水準となっている。ドイツのメルケル首相は財界人を多数連れて何度も中国を訪問しているだけでなく、中国の人権問題に対してまったく口出しをせず、中国側から高い評価を受けている。・・・・【4月29日 JB PRESS】

***********

そうしたフランスに対する好意的な風向きが一変したのは、EUの中国製太陽光パネルに対する反ダンピング課税の決定からです。

****EUが6日付で中国製太陽光パネルに課税、税率は当初11.8%****

欧州連合(EU)は4日、中国製太陽光パネルに対し反ダンピング(不当廉売)課税を6日付で導入すると発表した。税率は当初11.8%とし、中国側との協議が8月6日までに合意に至らなければ平均47.6%に引き上げる。

EUは中国のメーカーが不当に安い価格で太陽光パネルを販売している証拠はあるとしながらも、EU加盟27カ国のうち独英を含む18カ国が反ダンピング課税導入に反対していたことを踏まえ、導入時の税率を低水準に設定し、中国との貿易摩擦を回避する道を選んだ。

当初は平均税率47%を適用する予定だった。8月に税率が平均47.6%に引き上げられれば、中国産太陽光パネル10+ 件はEU市場から事実上締め出されることになる。同課税は12月に期間5年の恒久課税に移行する。

欧州委員会のデフフト委員(通商担当)は記者会見で、「これは保護貿易主義ではなく、むしろ中国企業に対し国際的な貿易ルールが確実に適用されるようにするための措置だ」と述べた。その上で「中国に対し非常に明確に協議を行う動機を提示した」とし、「協議に向けた明確な糸口を提示するものだが、ボールは今は中国側のコートにある」との認識を示した。

中国側の関係筋は、「弾丸が込められた銃を頭に突きつけられている場合、公正な協議とは言えない」とし、EUの決定について「少なくとも双方に解決策を探る余地が生まれた」としている。

欧州は世界最大の太陽光パネル市場。現在その市場の80%以上を中国企業が握る。欧州市場で大きなシェアを持つ中国メーカーは、インリー・グリーン・エナジー・ホールディング(英利緑色能源) YGE.N、サンテック・パワー・ホールディングス(尚徳太陽能電力) STP.N、トリナ・ソーラー(天合光能) TSL.N など。

ドイツや英国などは、EUが中国企業を域内で排除すれば自国の企業が成長著しい中国市場で金融サービスなどの分野で阻害を受けるとの懸念から課税に反対。

一方、フランスとイタリアは、中国企業が不当な政府補助を受け不当に安い価格でEU域内で販売しているとして課税導入を訴えていた。

スイスのサンクト・ガレン大学で国際貿易を専門とするシモン・エベネット教授は、「今回の太陽光パネルの件は、中国による開放された貿易システムの便乗を諦めさせようとする欧州側の動きであるとの文脈のなかで捉えるべき」との見方を示した。

米国は2012年に中国製太陽光パネルに対し関税措置を導入している。【6月5日 ロイター】

*****************

【「フランスは貿易戦争の標的にされた」】

太陽光パネルの反ダンピング課税への報復措置として、中国は直ちに欧州産ワインのダンピング調査を開始しました。

****中国が欧州産ワインの不当廉売について調査、太陽光パネル関税に対抗****

中国は5日、国内での欧州産ワインの不当廉売について調査を開始した。欧州連合(EU)が、中国製太陽光パネルに対する反ダンピング課税を導入することへの対抗措置と考えられている。

EUは6日から反ダンピング課税を開始するが、域内で協議による解決を望む声が多いことを考慮し、導入時の税率は大幅に引き下げられた。

中国商務省は、話し合いを通じた問題解決に対する中国側の努力や誠意にもかかわらずEUが課税導入に踏み切ったと批判。

ウェブサイトで「欧州側はかたくなで、中国製太陽光パネルの輸入に対して不当な課税を導入した」と主張した。

商務省によると、中国政府は国内のワインメーカーからの要請で、EU産ワインに関する反ダンピング、反補助金の調査を開始した。

税関当局の統計によると、中国の昨年のワイン輸入量は4億3000万リットルで、このうちの3分の2以上は欧州産。フランス産だけでも1億7000万リットルとなる。【6月5日 ロイター】

********************

中国が取り上げたのがワインということで、太陽光パネル反ダンピング課税を推進したフランスを狙い撃ちした報復と見られています。

****独との分断狙う?仏狙い撃ちか…中国、関税巡り****

欧州産ワインに対する中国の反ダンピング調査発表を受け、フランスのオランド大統領は5日、欧州連合(EU)加盟国に対応策を探る協議を呼びかけた。

仏はEU最大の対中ワイン輸出国で、「貿易戦争の標的にされた」と衝撃が広がっている。

仏政府は同日、「EUが結束して対処すべきだ」との声明を出した。中国製太陽光パネルに対する制裁課税で、EU内は賛否をめぐって分裂したが、仏は課税賛成派の代表だった。

中国が工業製品でなく、あえてワインを報復対象に選んだことに対し、6日付仏紙フィガロは、「中国はドイツをかばった。独仏分断だ」と評した。

仏のワイン輸出額で中国は米英に次いで3位。特にマルゴー、ラフィットなど有名なシャトー(ワイン生産者)が集中するボルドーで、中国は輸出の約5分の1を占める最大市場だ。【6月7日 読売】

*******************

“来日中のフランスのオランド大統領は8日、中国製品を巡り貿易摩擦が起きていることに関し、「平等な貿易を目指すため、こちらも柔軟性を示す必要があるが、一定の限界がある」と中国にくぎを刺した。”【6月9日 毎日】

【急拡大する中国ワイン市場】

中国では大変なワイン・ブームで、フランス・ボルドーのシャトー(醸造元)を訪問するツアーも中国人の間で大盛況だそうです。

そして、例によって、高級ワインの買いっぷりもすさまじいようです。

ボルドーのシャトーのうち12か所がすでに中国資本になっているとも。

急速に拡大する中国のワイン市場で先行するフランスですが、フランス以外のワインもこれから伸びることが予想されており、フランスとしては今後に向けて対策をとっていこうとしていたところへの今回の反ダンピング調査です。

****中国のワイン消費者、フランスワイン以外にも高い関心****

中国のワイン市場では、フランスワインが輸入ワインの約50パーセントを占め、圧倒的な人気を誇っている。

しかしこのところ、イタリア、オーストラリア、カリフォルニア、チリといったワインが徐々に注目を集めるようになってきているようだ。

先ごろ出された、中国で発行されている『財富品質』誌による中国のハイエンドの赤ワイン市場レポートの中で、中国のトレンドを分析している。

レポートでは、中国のワイン市場は現在年平均70パーセント程度の伸びで、今後も伸び続けるとしながらも、そのペースは鈍化する。現在、輸入ワインが全ワインに占める割合は25パーセントだが、5年以内には40パーセントに達すると予測している。

また、中国市場でワインスタイルの多様化が進み、さらに中間層がますますワインを飲みだすため、現在ハイエンドのワインといえばフランスワインワインだが、相対的にフランスワインのシェアは低下すると見ている。

レポートによると、現在中国の富裕層の43パーセントのワイン消費者は、週に2回以上赤ワインを飲み、13パーセントは週5回は飲むとしている。彼らが考える高級ワインとは、1本500元(およそUS80ドル)以上のワインで、彼らはこの価格をハイエンドワインと日常ワインの境界ととらえている。

そのワインを購入するかどうかの基準は、ラベル・年号・口コミで、13パーセントの消費者は高級ワインショップで購入し、16パーセントは海外から購入していると答えている。(中略)

フランスは、近い将来、中国のワイン消費者の理解が進み、ボルドー以外のフランスワインにも目を向けてもらえることを視野に、中国市場に対してボルドー以外のフランスの12の代表的なワイン産地のワイン400種類のプロモーションを、3年計画で進めるとフランス農業大臣が表明している。

フランスは、中国市場でもニューワールドワインとの競争が激化するであろうとの危機感をすでに強く持っているようだ。【2012年5月19日 WORLD FINE WINES】

****************

「政治制度や発展モデルなどお互いのやり方を否定せず、相手の選択に任せる」という「お互いを尊重する」国に対しては好意的に対応するが、余計な口出しをする国には強圧的対応をいとわないという中国外交です。

もっとも、貿易摩擦での課税の応酬というのはよくある話で、ひとり中国だけではありませんが。