先程、『ヤフー』が配信されているニュースの中で、

『 あの「サラリーマン川柳」には幻の回があった 非公表になったそのワケは 』

と見出しを見たりした。

私は時折『サラ川』と称せられている第一生命が主催されている『サラリーマン川柳』を愛読している。

私は1944年(昭和19年)の秋に農家の三男坊として生を受け、

やがて大学を中退後、映画・文学青年の真似事をして、無念ながら敗退し、

その後は、何とかあるレコード会社に中途入社でき、やがて35年ばかり勤め、

2004年(平成16年)の秋に定年退職をした。

こうした中、私は音楽業界のあるレコード会社に勤めたが、

幾たびかリストラ烈風を乗り超えたが、最後の5年半は遠い地に出向となったりし、

それなりに時代にも翻弄され波乱万丈があり、苦楽の激しいサラリーマンの時代でもあった。

このような拙(つたな)い私の半生であり、

何かと『サラリーマン川柳』が好きで、現役時代から愛読し、励まされたり、人生の哀歓を感じたりし、

『サラ川 傑作選』の本を4冊を所有している。

そして私は『サラ川』は、この人生の日常生活の優れた哲学書のひとつと思い、

限りなく人生の哀歓と確信し、ときおり年金生活の今でも本を開いたりしている。

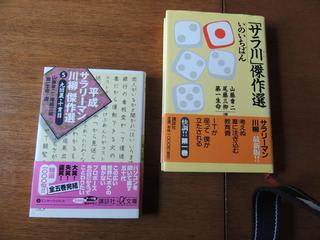

本棚から特に愛読している2冊を取りだして、たわむれに記念撮影

これまで数多くの優秀作品が公表されてきたが、

たとえば『テーマ別に見るサラ川 優秀作品』の中で、『夫婦・家庭』編を読んだりすると、

恐れ入りました、と絶賛させられる作品にめぐり逢ったりする。

◎ 出張を 見送る妻の 目が笑う

詠み人・松本松峰

◎ 株価より 妻の機嫌が 乱高下

詠み人・頑張るお父さん

◎ 妻子から 絵文字が並ぶ ボーナス日

詠み人・孫悟空

◎ 家族旅行 予算削減 パパ留守番

詠み人・弐個

◎ 家族との 会話のつもりが 独り言

詠み人・ちょいバテパパ

そして私は、齢ばかり重ねでも、独断と偏見の多いが、

『サラリーマン川柳』の史上に於いて、今でも心に残り、

不滅の作品であると感じたのは、二作品がある。

◎ 破れてる ジーパン繕い 怒られた

詠み人・優しいばあちゃん

◎ うちのパパ おとなのくせに ママとねる

詠み人・めだかの学校のせんせい

私は小説、随筆を60年ばかり濫読してきた身であるが、

短かな言葉で人生の機敏を的確に表現する川柳の世界に於いて、

このおふたりの圧倒的な感性と文才に、ふるえる程に感銘して、思わず脱帽したりしている。

このように何かと愛読してきたが、

今回の《・・あの「サラリーマン川柳」には幻の回があった 非公表になったそのワケは・・》、

知的好奇心に負けて、どのようなことですか、と思いながら精読してしまった・・。

この記事は、【 産経デジタル 】に2019年1月3日に配信された古い記事になるが、

文化面に関することは時空を超越するので、無断ながら記事の大半を転載させて頂く。

5・7・5に日常のちょっとした機微を乗せる第一生命保険の「サラリーマン川柳」。(略)

今年の募集で32回を数え、応募総数はなんと114万句を数える看板企画だが、

一般に公開されていない「幻の回」があるのは知られていない。

冒頭の「 こわごわと- 」は、その1句。

昭和末期、パソコンが導入された当時の困惑が浮かぶ。

☆こっそり見せてもらった初回の内容は

第一生命によると、サラリーマン川柳は、

社内報の1コーナーとして始まった。

昭和60年の秋ごろ、社内報新年号の新企画として、

ある広報担当社員が発案したのが、その起源だ。

社内では「川柳は、そんな簡単にできない」という声もあったという。

ふたを開ければ大当たり。

数多くの句が集まり、新年号では新年の西暦(1986年)に合わせた86句を厳選した。

編集作業と並行し、サラ川を世間に売り込めないかというアイデアも生まれた。

担当社員は、社内報のゲラ刷りを片手にとある新聞社に猛アピール。

数日後となる昭和60年12月22日、

見事に新聞の顔である1面に掲載された。

その後、広報部だけでなく業務部などからの協力を得て、

社外から作品を募る現在の形となった。

新聞掲載などメディアでの露出も手伝って、

昭和62年の記念すべき第1回には全国から1万句以上の応募があり、大成功となった。

「あくまで社内向けのものであるから」というのが、その理由だ。

確かに当時の社内報をこっそり見せてもらうと

「 わりかんで 酒飲みながら 部下しかる 」、

「 早帰り せよという言う手に また書類 」など、

公開するには、ちょっとシニカルなのかもしれない。

30年超の時を経た現在、

サラ川は毎回4万句以上の作品を集める“お化けコンテンツ”へと姿を変え、

第一生命ブランドの向上に一役も二役も買っている。

昭和、平成と積み重なってきたサラ川を読み解くと、

当時の空気感を色濃く反映した、ある種の歴史書に近いような感もある。

同社やシンクタンクの第一生命経済研究所が制作した「サラ川で考える『日本の働き方』」では

「 生活が 乱れただけの フレックス 」(第5回 平成3年)、

「 仕事量 変えず『休め』と 言う上司 」(第31回 平成29年)、

といった句が、時系列に沿って紹介されている。

時代によって変わるサラリーマンのライフスタイルが浮き彫りになり、興味深い。

☆スピンオフ企画も

優秀作を集めた書籍も数多く出版され、

最近では若者をターゲットにしようと20代限定のU29サラ川、

女性限定サラ川、

就職を控えた学生による「これからサラリーマン川柳」などスピンオフ企画もある。

「お国自慢」を集めた地域限定のサラ川を、47都道府県で実施するという野望もある。

サラ川の担当者で、生涯設計教育部マーケティング企画課の課長補佐、山本愛さんは

「自然体で『わかる、わかる』と気軽に楽しんでもらいたい」という。

(1)共感できるシチュエーション

(2)込められた思いに納得できる

(3)流行語など時事ネタが取り入れられていること-であるという。(略)

入選するには、そこに加えてキラリと光る部分が必要」と山本さん。

なかなか難しいらしい。(略)

自分や家族にとって、平成とはどんな時代であったか、

サラ川で振り返ってみるのはいかがだろうか。(経済本部 林修太郎)・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

今回、「サラリーマン川柳」は社内報として始まり、

やがて一般の人から応募形式となり、多くの御方から愛されてきた、

と学び、

微笑みを重ねたりした・・。

私は無念ながら短歌や俳句を詠(よ)む素養はなく、

人さまが詠(よ)まれたのを読ませて頂くのが、好きなひとりである。

もとより短歌は、もとより五・七・五・七・七の三十一〔みそひと〕文字の世界であり、

万葉の時代から日本の人々に愛されてきた叙情詩であり、

この内容も恋の歌・日常生活の描写・社会問題・子供の成長・物語や幻想まで、

どんなテーマでも自在である、と受け継がれている。

そして俳句は、五・七・五の三句十七音から成る定型詩であり、

「季語」さえ含めば、内容も自在であり、江戸時代から多くの方に愛されてきている。

或いは川柳は、五・七・五の十七音の定型で、

ユーモアに富んだ言葉使い、或いは世の中を風刺した作風で、

江戸時代に発生し、明治時代の頃から、多くの方たち慕われてきた。

つたない半生を歩んできた私は、せめて川柳ぐらいは・・と時折一句でも吐くことあるが、

やはり素養に乏しく感じ、やむなく『ブログ』の世界で散文のような拙(つたな)い綴りを

殆ど毎日投稿をしている。