狛犬4

文化5年(1808年)生まれの狛犬

素盞雄神社

■ 9月9日(土)、大学のOB会に参加してその夜は都内のホテルに宿泊した。翌10日(日)の早朝、荒川区南千住の素盞雄(すさのお)神社へ出かけた。

天王社の大銀杏:この木の皮を煎じて飲むと、乳の出が良くなるという伝承がある子育て銀杏。

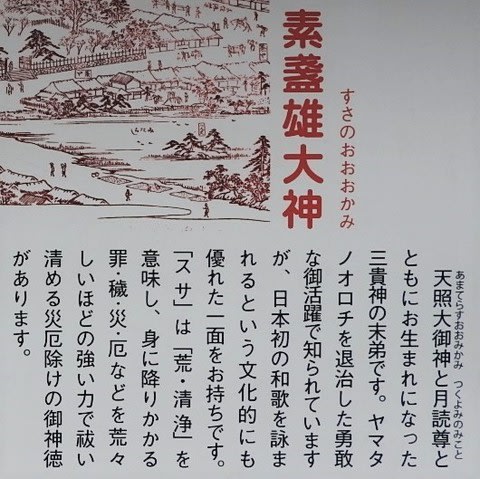

神社の御祭神は素盞雄大神と飛鳥大神の2柱

素盞雄大神は伊耶那岐命が禊で鼻を洗ったときに生まれた神様。ちなみに天照大御神は左の目、月読尊は右の目を洗ったときに生まれた(手元にある「古事記」橋本治/講談社で調べた)。

狛犬1

境内で最初に目にしたのは、灯籠台座の狛犬のレリーフ。

狛犬2

富士講 浅間神社の狛犬

宝暦10年(1760年)生まれ、狛犬マニアに「はじめちゃん」と呼ばれる古い狛犬

狛犬3

3基の庚申塔と狛犬

江戸東京博物館

江戸東京博物館は巨大なスカイハウスだ。設計者は自邸「スカイハウス」を設計した菊竹清訓

①江戸の町人地のジオラマ 残念ながら火の見櫓はこの中には無かった。

②

両国橋西詰の広小路には見世物小屋や水茶屋などが立ち並び(写真の後方)、寿司・天ぷらなどの屋台が数多く集まったという。ここは江戸のディズニーランドだ。

③江戸後期の町(通りをはさんでひとつの町を形成する両側町)の様子を模式的に再現したジオラマ

江戸の町に設けられていた数多くの井戸は地下水を利用する掘り抜き井戸ではなく、神田上水か玉川上水から供給される上水井戸。地中に埋設された給水用の木樋によって商家や裏長屋に供給され、生活用水や防火用水として利用されたという。③の写真はこの様子を示したもの。江戸の町にはすでにこのようなインフラが整備されていたのだ。

④ 番屋の屋根上に枠火の見が立っている。火の見櫓はトータルな消防・防災システムの構成要素。

⑤

すみだ北斎美術館 ①

①

昨年(2016年)の11月にオープンしたすみだ北斎美術館/設計:妹島和世を見に出かけた。場所は両国国技館、江戸東京博物館の近く。

美しいわけでもないし、外装がアルミパネルの閉じた外観からは「公園や地域と一体となった美術館」というコンセプトも理解できない。1階を貫く狭い通路からは「地域に開かれた」ということを感じることもできない。

新しい建築観に基づくデザインは私のような古い人間の理解の及ばないところにあるのだろう・・・。 ②

②

日本の家 1945年以降の建築と暮らし

■ 東京国立近代美術館で開催中の「日本の家 1945年以降の建築と暮らし」 を見た。

丹下健三や菊竹清訓、白井晟一、建築家の名前も展示されている作品も知っているものもあれば、若い建築家で名前も作品も知らないものもあった。やはり興味を惹かれるのは前者。

丹下健三の木造の自邸、伊東豊雄のごく初期の作品「中野本町の家」写真①、菊竹清訓の自邸「スカイハウス」写真②、手塚貴晴✛手塚由比の「屋根の家」写真③、藤本壮介の「T house」写真④などの模型を興味深く見た。

「住宅は芸術である」美しい建築から、「感覚的な空間、遊戯性」コンセプチャルな建築への移行というざっくりとした住宅建築の流れが見て取れた。

① 中野本町の家

② スカイハウス

③ 屋根の家

④ T house

この建築展の目玉は清家清の「斎藤助教授の家」の原寸大模型。 ⑤

⑤ ⑥

⑥

プロポーションが美しい内部空間。建具の鴨居と内外天井が面一、フラットにしてあり、非常にスッキリした空間。

建築への関心の高さか、会場内は大勢の人たちで賑わっていた。