2014 01 05(日)

茨城県桜川市本木の雨引山の中腹に位置する“雨引観音”(あまびきかんのん)に初詣。

桜川市田園地帯から望む裏筑波山嶺中腹の雨引山。 カメラの望遠モードでもハッキリと雨引観音の堂宇が確認できます。

境内への参道で最初に出会うのは巨大な石灯篭と黒い山門、山門は真壁城の黒門(薬医門)を移築したとの事。

本堂へ上がる大石階段(磴道)は145段、文政4年(18421年)に完成、一段ごとに「南無観世音菩薩」と唱えて登れば最後には厄が落ちると云われています。

山門を過ぎ、仁王門近くの左側にそびえる大石垣は城砦の石垣と同じ堅固な石組み、徳川家康から朱印地150石(寺格10万石)が寄進された往時の面影を残しています。

因みに、この大石垣の規模は高さ13m長さ200mに及び、名古屋城の石垣をも凌ぐと云われています。(文政5年・1822年、尾張の知多半島の石工が構築。)

参道の右下には山里に鳴響かせる名鐘を納める鐘楼(文政13年・1830年建立)も見えます。

朱塗りで重厚な重要文化財の仁王門。 左右の仁王像は大きな岩石を削り出して造られ、迫力満点なお姿に心身が引き締まります。

仁王門の裏側左右にも木彫漆塗りの仁王像も控えています。

手水舎の銅製吐水龍で霊水を受けて身を清めます。 仁王門からは美しく整った石階段が参詣者を本堂へ誘います。

通称“雨引観音”と呼ばれるこの寺院の正式名は「真言宗雨引山楽法寺」。

用明天皇の御世2年(587年)中国(梁)の高僧・法輪独守居士により開創された歴史深い古刹。(仏教伝来は538年)

正月の初詣客で賑やかな楽法寺(雨引観音)本堂(観音堂)。 鰐口の綱に堂内の御本尊からの「お手綱」(祈願紐・五色紐)が結ばれ、鰐口綱に触れれば願いが聞き届けられるシステム。(古の心霊糸電話?)

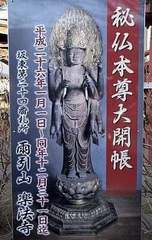

普段は拝観できない「秘仏 延命観世音菩薩像」が御開帳中(拝観料千円)なので本堂に上がりました。

本堂への回廊に安置された阿弥陀如来像とビンズル尊者像もこの期間は拝見できます。

本堂内陣の一段と奥まった須弥壇に安置された金色の御本尊が“秘仏 延命観世音菩薩像”。

「一に安産 二に子育てよ 三に桜の楽法寺」と詠われたように、安産・子育てに霊験が新たかな尊い観音様です。

延命観世音菩薩像の御手から「お手綱」が長く伸び参詣する衆生を救います。

御本尊・秘仏の延命観世音菩薩像は像高156.5cm、カヤ材の一木彫り。

平安時代前期(9世紀後半)の作で茨城県最古の木彫彩色像で国の重要文化財に指定されています。

本堂欄間の精細な彫刻と「へだてなき 誓をたれも 仰ぐべし 佛の道に雨引の寺」の御詠歌が記された扁額と「五色のお手綱」。

松尾芭蕉も元禄2年(1682年)に雨引観音を参詣した折に「雨引の 名もことわりの 時雨かな」と一句詠じています。

雨引観音は坂東33観音霊場の24番札所、関東88霊場の特別札所、東国花の寺百ヶ寺の第6番寺、茨城百景に指定された関東屈指の名刹。

弘仁12年(821年)の大干ばつに雨乞いの霊験があった事から、勅命により楽法寺の山号をそれまでの天彦山から雨引山に変更した勅願寺でもあります。

春の桜と牡丹、梅雨時の紫陽花が咲く時期には雨引観音楽法寺境内が美しく彩られるそうです。

雨引観音寺史。

http://www.amabiki.or.jp/1.htm

次回は、雨引観音境内の諸堂・名所など訪ねます。

2014 01 22(水)記。 前橋市  最高気温 7.1℃ 最低気温 -1.2℃

最高気温 7.1℃ 最低気温 -1.2℃

おまけコーナー。

スケボー猫。

CAT Super Skateboarding Adventure! Go Didga! (ORIGINAL)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます