象については、命名の歴史についてだいたい調べが済んだので、ここでこれまでに出てきたもの以外の岐阜県の瑞浪層群・平牧層群の中新世脊椎動物群に関連する論文を幾つか挙げる。今から50年近く前の1974年5月1日に瑞浪市化石博物館が開設された。それに伴って、同博物館研究報告が創刊され、その中にそれまでの哺乳動物化石のレビューが作成、発表された。

○ 亀井節夫・岡崎美彦 1974. 瑞浪層群の哺乳動物化石. 瑞浪市化石博物館研究報告. no. 1: 263-291, pls. 86-97.

この論文には、この地区の中新世哺乳類化石に関する約30の論文がリストアップされている。年代順に並べてみると、一番最初のものは1899年の吉原のもので「犀骨の発見」と題した短い報告、二番目は1900年の横山による「海牛の化石」と題するやはり短いもので、両方とも地質学雑誌の記事である。「古い本」のその76、その78で触れた。この二番目の報告はのちに Desmostylusとされた標本の最初の記事だが、のちのPaleoparadoxia を含めた束柱類の論文は15本に達して、参考論文の産出報告のうち半分に達する。それらを含めて、この動物群に関連する論文はすでに「古い本」シリーズでかなりの数取り上げてきた。以下のものである。(このブログ掲載順)

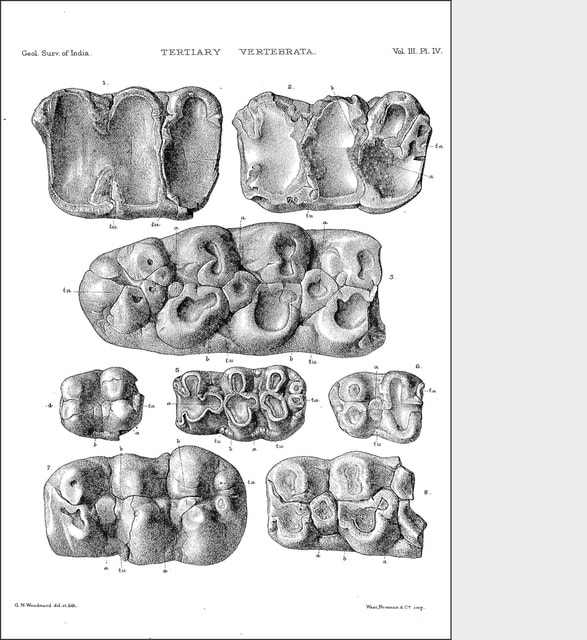

古い本 その6(2020.5.7)で挙げた東北帝国大学理科報告 Matsumoto, 1926. Hemimastodon annectens(後にGomphotherium属)。

古い本 その17(2020.7.28)Shikama 1966a Desmostyliaの骨格に関する論文。

古い本 その18(2020.8.4)Shikama 1966b Desmostyliaの歯に関する論文。

古い本 その76(2021.11.5)吉原 1899 「犀骨の発見」

同 Matsumoto 1921 平牧動物群の記載。

古い本 その78(2021.10.17)横山 1900 「海牛の化石」

古い本 その80(2021.11.21)Tokunaga and Iwasaki 1914 Desmostylus japonicus の命名。

ここでは、平牧動物群・戸狩動物群に関する論文で上のリストで抜けているもののほんの一部を扱う。ただし近年の論文は読んでいないので、今から50年ほど前の時点の知識(亀井・岡崎 1974.)に基づいて挙げる。なおこの論文はそれまでの研究論文のレビューで、未報告だった標本について触れているが、分類などの検討はほとんどされていない。

○ 松本彦七郎, 1916. 美濃国産始原鹿類化石に就て. 現代之科学, 4(4): 228-242

「現代之科学」という雑誌は、1913年に初巻が「現代之科学社」から発行され、おそらく10巻(1922)まで発行された月刊誌である。

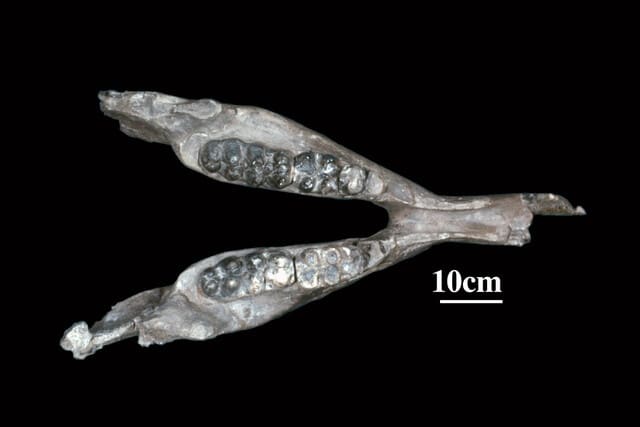

内容は、東濃中学校に保管されていた鹿類の下顎骨について述べているもの。5ページ目のp. 232にスケッチが添えられている。

658 松本, 1916. 232ページの図

標本のサイズは図上で前後長6.7センチある。この図の倍率は「二分の一」としていて、歯列の長さ(第一前臼歯の歯根の窩の前縁から第二大臼歯の後縁まで)を85mmとしていて、それと符合するから、図のサイズは正しそう。そこで、第一と第二大臼歯の近心・遠心径を図上で計ると37ミリぐらいとなる。「動物考古学の手引き」(松井, 2006)のニホンジカのこの部分の前後長が32ミリぐらいだからそれよりも大きい。ずいぶん年をとった個体らしくて、磨耗が激しい。中新世の鹿としては非常に大きいものである。松本も「大きい」という点を真っ先に挙げて新種として記載している。記載のすぐ前では、「Amphitragulus及び古麞(ノロ:鹿の下に章)の附近に全く新しき属を設くるが如き必要に迫らるるに至るやも測られねど...先ず假にAmphitragulus なる属名を用い置かむと欲す。」としているぐらいである。

松本は、1918年にこの標本を英文で報告した。論文は次のもの。

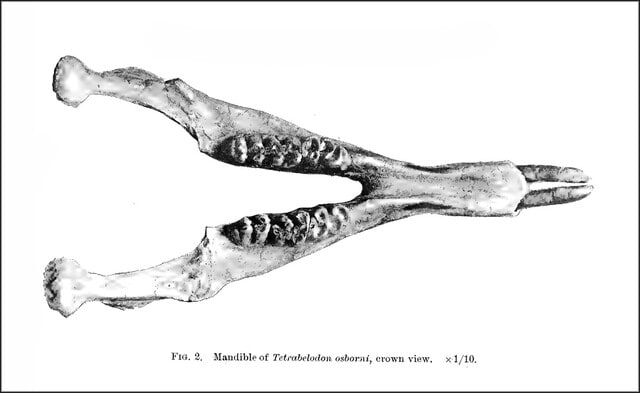

○ Matsumoto, Hikoshichoro, 1918. On a New Archetypal Fossil Cervid from the Prov. of Mino. Science Reports of the Tohoku Imperial University, Sendai, Japan. 2nd series, Geology, vol. 3, no. 2: 75-81, pl. 23.(美濃地方からの新種の化石古形鹿類)

文中図として、1916年のと同じスケッチが示されているほか、図版23として化石の舌側・頬側および上面の写真がある。参考としてマメジカTragulus sp.の両方の下顎の上面と右側面の写真が添えられている。マメジカの下顎の第一・第二前臼歯の前後長は写真上で計ると18ミリぐらいだから化石の方がずっと大きい。

659 Matsumoto, 1918. Plate 23, Figs 1-3 Amphitragulus minoensis. Holotype

この英文の方も新種であるとしているので、欧米の論文ではAmphitragulus minoensisの命名年を1918とすることが多い。現在、この種類をAmphitragulus属のものと考える研究者は少ない。平牧・瑞浪地方から鹿類の化石がかなりの数見つかっているが、部分的な標本がほとんどである上に一種類ではないから話は複雑である。

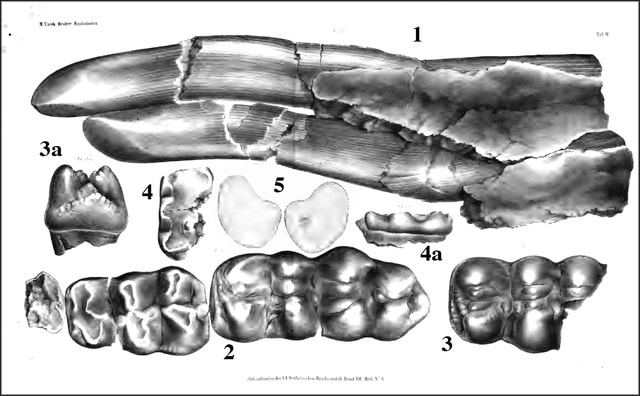

660 瑞浪市で発見された鹿類の尺骨と橈骨。 標本の最大長約15センチ 1972年撮影

上の写真の骨もかなり大型の種類であるが、Amphitragulus minoensisであると決めることはできそうない。

最近の研究ではNishioka and Tomida, 2023では、Matsumotoのホロタイプをcf. Palaeomeryx minoensis としている。この論文は印刷に先立ってインターネット上で公開されている。私がこれを書いている2022年11月中旬の段階で、2023年4月1日発行となっている(Published online November 1, 2022)。日付がずいぶん先行しているが混乱の元とならないか心配である。日付を見ると実はエイプリルフールだよ、というのは無いだろうが。時系列が合わなくなるといけないので、文献名などを書かないでおく。この「古い本」では、昔の文献同士の関係を調べていて、実際に標本にあたったり、分類上の位置の変更を考えたりする気はない。次回は平牧の鹿化石についてほかの古い論文を紹介する。