世界の街から19――イギリスのガーデンシティ・レッチワース

レッチワース 航空写真

イギリスのエベネザー・ハワードが提唱したガーデンシティ構想を初めて実現した都市がレッチワースである。ハワードは大都市郊外に人口3~5万人程度、公園や森、農地が多くある住宅地を考えた。「田園と都市の結婚」を目指し、地域コミュニティの形成を理想とした。ハワードは最初は夢想家として、社会から評価されていなかったが、熱意と努力により、苦労の末1903年最初のガーデンシティ・レッチワースを着工することができた。

設計はレイモンド・アンウィンという建築家が行っている。ガーデンシティの建設・運営は土地開発会社が一元的に行い、住民や企業に賃貸している。住民自身が公共施設の整備を進めた。

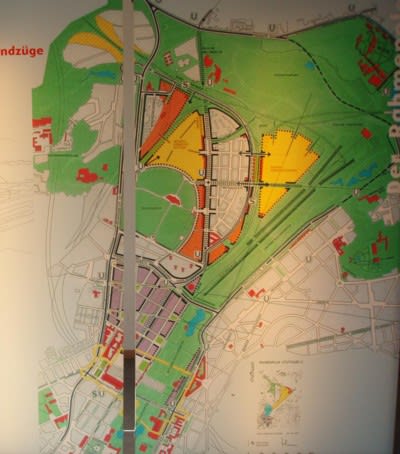

アンウィンの最初の計画図

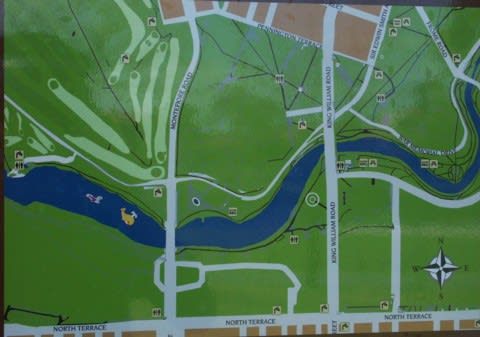

現在の土地利用計画図 黄は商業 青は工業 緑は公園

このガーデンシティの考え方は、世界中に大きな影響を与えた。ドイツの多くの住宅知開発、日本では、小林一三の阪急電車沿線の住宅地開発、渋沢栄一の田園調布の開発、イギリスの戦後のニュータウン計画の基本となっている。

● ガーデンシティ・レッチワースの印象

私がレッチワースを訪れたのは10年以上も前で、滞在も1日だけだったので、その時印象に残ったことをお伝えしたい。

・ 100年以上も経た街であるが、まだ活気があり、暖かみと、親しみやすさを感じた。

しっかりしたコミュニティが根付いていることがうかがえた。

・ 駅舎は小さくてかわらしい。

駅周辺

・ 大きな建物はなく、商店街も3階建てでデザインも統一されている

・ 商店街は人通りも多く、にぎわいがあった

・ 街全体に緑が多く、歩行者が楽しんで歩ける歩行者道と広場を都市の軸線にしている。

歩行者道の軸線

歩行者道の軸線

・ 住宅地の前庭が広く、住民が庭を熱心に手入れしている。前庭を通る人とコミュニケーションを図っているようだ。私が通りを通ると、声をかけてきて、どこから来たのか、私の親戚の一人が日本に行ったことがある、などと話しかけてきた。

・ 住宅地の小さなコミュニティで使う緑のコモンスペースが街区の中にある。

街区の中の緑のコモンスペース

・ 駅に近い公園は広く、いろいろなスポーツを楽しむことができる。

・ 職の場として、工業団地があり、まだ活動しているようだった。

● ガーデンシティ・レッチワースの特質

・ 街のにぎわい、職場、緑、公園、田園、住宅地がうまくバランスしている。ハワードの考えた都市の理想が実現されている。

・ 土地開発会社が都市全体を所有し、管理しているので、公共的なスペース、共用部分の管理がしっかりしているので、財産価値も高い。

・ そのため、地域の共用空間が多く存在し、利用や管理も住民が協働して行っているため、コミュニティがしっかり根付いている。

住宅地景観

● ガーデンシティ乗っ取り事件

1950年代に土地投機会社が乗っ取りを企てる事件があった。1960年代には、会社の経営がホテルヨーク(株)に移る事態にまで発展した。公共的資産が投機会社に買収されると、ガーデンシティ全体の環境の悪化を招く恐れがあると、レッチワース市議会と住民が警戒しはじめた。

レッチワース市議会は条例をつくり、公社を設立し、公社に土地の所有権を与え、公共的な資産についての管理も公社が行うことになった。

こんなことが起きたのは、ガーデンシティがある程度成功を収め、資産価値が向上したためと考えられる。

● ニューガーデンシティ舞多聞

最近、神戸市垂水区でハワードの考え方に基づいたガーデンシティ舞多聞「みついけプロジェクト」が完成した。プロジェクトの実行体制は都市再生機構、神戸芸術工科大学、住む予定の住民などで神戸芸術工科大学学長・建築家の齊木崇人氏が全体をまとめている。定期借地権方式で、それぞれの敷地も広く、ガーデンシティにふさわしい街並みになっているようだ。このプロジェクトも視察した後、報告したい。

レッチワース 航空写真

イギリスのエベネザー・ハワードが提唱したガーデンシティ構想を初めて実現した都市がレッチワースである。ハワードは大都市郊外に人口3~5万人程度、公園や森、農地が多くある住宅地を考えた。「田園と都市の結婚」を目指し、地域コミュニティの形成を理想とした。ハワードは最初は夢想家として、社会から評価されていなかったが、熱意と努力により、苦労の末1903年最初のガーデンシティ・レッチワースを着工することができた。

設計はレイモンド・アンウィンという建築家が行っている。ガーデンシティの建設・運営は土地開発会社が一元的に行い、住民や企業に賃貸している。住民自身が公共施設の整備を進めた。

アンウィンの最初の計画図

現在の土地利用計画図 黄は商業 青は工業 緑は公園

このガーデンシティの考え方は、世界中に大きな影響を与えた。ドイツの多くの住宅知開発、日本では、小林一三の阪急電車沿線の住宅地開発、渋沢栄一の田園調布の開発、イギリスの戦後のニュータウン計画の基本となっている。

● ガーデンシティ・レッチワースの印象

私がレッチワースを訪れたのは10年以上も前で、滞在も1日だけだったので、その時印象に残ったことをお伝えしたい。

・ 100年以上も経た街であるが、まだ活気があり、暖かみと、親しみやすさを感じた。

しっかりしたコミュニティが根付いていることがうかがえた。

・ 駅舎は小さくてかわらしい。

駅周辺

・ 大きな建物はなく、商店街も3階建てでデザインも統一されている

・ 商店街は人通りも多く、にぎわいがあった

・ 街全体に緑が多く、歩行者が楽しんで歩ける歩行者道と広場を都市の軸線にしている。

歩行者道の軸線

歩行者道の軸線

・ 住宅地の前庭が広く、住民が庭を熱心に手入れしている。前庭を通る人とコミュニケーションを図っているようだ。私が通りを通ると、声をかけてきて、どこから来たのか、私の親戚の一人が日本に行ったことがある、などと話しかけてきた。

・ 住宅地の小さなコミュニティで使う緑のコモンスペースが街区の中にある。

街区の中の緑のコモンスペース

・ 駅に近い公園は広く、いろいろなスポーツを楽しむことができる。

・ 職の場として、工業団地があり、まだ活動しているようだった。

● ガーデンシティ・レッチワースの特質

・ 街のにぎわい、職場、緑、公園、田園、住宅地がうまくバランスしている。ハワードの考えた都市の理想が実現されている。

・ 土地開発会社が都市全体を所有し、管理しているので、公共的なスペース、共用部分の管理がしっかりしているので、財産価値も高い。

・ そのため、地域の共用空間が多く存在し、利用や管理も住民が協働して行っているため、コミュニティがしっかり根付いている。

住宅地景観

● ガーデンシティ乗っ取り事件

1950年代に土地投機会社が乗っ取りを企てる事件があった。1960年代には、会社の経営がホテルヨーク(株)に移る事態にまで発展した。公共的資産が投機会社に買収されると、ガーデンシティ全体の環境の悪化を招く恐れがあると、レッチワース市議会と住民が警戒しはじめた。

レッチワース市議会は条例をつくり、公社を設立し、公社に土地の所有権を与え、公共的な資産についての管理も公社が行うことになった。

こんなことが起きたのは、ガーデンシティがある程度成功を収め、資産価値が向上したためと考えられる。

● ニューガーデンシティ舞多聞

最近、神戸市垂水区でハワードの考え方に基づいたガーデンシティ舞多聞「みついけプロジェクト」が完成した。プロジェクトの実行体制は都市再生機構、神戸芸術工科大学、住む予定の住民などで神戸芸術工科大学学長・建築家の齊木崇人氏が全体をまとめている。定期借地権方式で、それぞれの敷地も広く、ガーデンシティにふさわしい街並みになっているようだ。このプロジェクトも視察した後、報告したい。