書に「篆刻(てんこく)」というジャンルがある。石に文字を刻み、印章とする「書と彫刻の融合」を目指す美術工芸だ。文字はもっぱら篆書体を用いるから篆刻と言う。古代中国からの長い歴史があり、優れた篆刻には文字の意味だけでなくその形、バランスに「えも言われぬ味」が生まれる。書画の落款として用いられるが、それ自体が作品として鑑賞の対象になる。その篆刻を集めた美術館が古河にあるというではないか。楽しみに出かけてみる。

それにしても古河市は微妙な位置にある。広大な関東平野のほぼ中央、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉の県境が、重なり合わんばかりに接するあたりに、張り出すように鎮座しているのがこの街なのである。記憶力が衰えて、茨城か栃木か、一瞬戸惑う。これはいかんと確認のため出向くことにする。まずは旅の下調べで知った篆刻美術館を目指す。彫り込まれた文字の意味は、解説がなければ到底わからないのだが、奇妙な形や擦れた線が実に面白い。

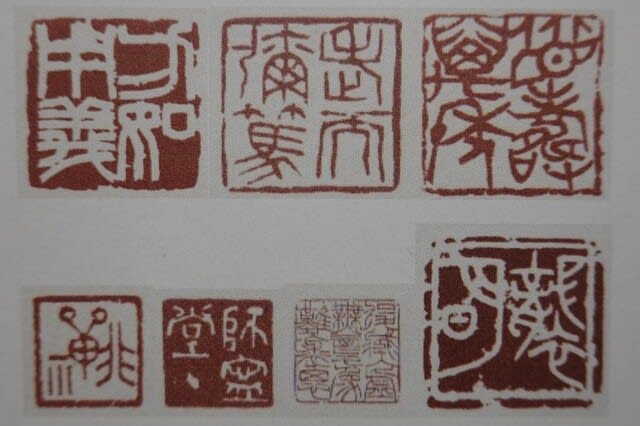

市立の美術館だ。なぜ篆刻に特化したのか、何人かに訊ねたがはっきりしない。ただ古河出身の篆刻家、生井子華(いくい・しか)の作品の寄贈を受けたことが「日本でひとつだけ」の篆刻の専門館を生む契機になったらしい。冒頭の写真は、美術館で販売しているカードを並べた(縮尺は変更)もので、左上が子華の作だ。館の資料書架で、かつて私の蔵書印を彫ってくれた作家の名を見つけた。「篆刻はまず書だ」と、彫り以上に書に励んでいた彼を思い出す。

美術館は大正時代の商家の石倉を活用しており、蔵自体が文化財指定を受けている。その表通りは、永井路子氏の生家だという古い商家も並んでいるのだが、道路整備が進まない侘しさがある。ところが文学館から歴史博物館へ続く道は、実に落ち着いた雰囲気に包まれている。子供たちの歓声が響く小学校前で「日本一きれいなまちづくり宣言自治会」という掲示板を見つけ、大きく出たものだと周囲を見渡すと、確かに宣言に負けない美しさである。

古河市は博物館設置条例を定め、篆刻美術館、歴史博物館、文学館など大小8館を運営している。人口14万人と、地方都市としては小さくはない街だけれど、しかしこの規模の自治体が、これほど本格的でユニークな文化施設を運営しているとは驚きである。道路整備より、まずは教育文化を優先させているのだとしたら素晴らしい街だ。市民が敬愛してやまない幕末古河藩の家老・鷹見泉石の遺訓が、末裔たちに脈々と流れているのかもしれない。

残念だったのは、どの施設も「カメラ禁止」のシールがペタペタ貼られていることだ。館の「観せてやる」の目線を感じる。文字資料などは全て読んでいたら時間がいくらあっても足りない。作品に悪影響を与えてはいけないが、渡辺崋山筆の国宝・鷹見泉石像にしても、展示されているのは複製である。開明家だった泉石なら「もっとおおらかな運営に切り替えた方がいい」と言うだろうに。私の印象ではあるが、世の趨勢は撮影フリーのようである。

万葉歌には「許我」と表記されているという「コガ」を耳にすると、私の中ではなぜか「クボウ」と続くことになる。古河公方のことだ。室町時代に関東を統治した鎌倉公方が、15世紀半ば、京の幕府と対立して拠点を古河に移し、そう呼ばれたのだった。それから100年、この街は関東の覇を競う騒乱の核になった。痕跡のほとんどは渡良瀬川の氾濫が流し去ってしまったけれど、どこか古雅な気配に包まれた気分の街歩きである。(2023.2.1)

追記

私が古河を訪ね、永井路子さんの生家を眺めていた日の5日前、永井さんは亡くなっていたのだということが、帰宅してから報じられた。97歳ということであった。古河文学館の永井路子コーナーで、抜粋してある代表作のパネルを幾つか読み、その歯切れのいい、実に読みやすい文章に感服して帰ってきたのだった。(2023.2.8)

それにしても古河市は微妙な位置にある。広大な関東平野のほぼ中央、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉の県境が、重なり合わんばかりに接するあたりに、張り出すように鎮座しているのがこの街なのである。記憶力が衰えて、茨城か栃木か、一瞬戸惑う。これはいかんと確認のため出向くことにする。まずは旅の下調べで知った篆刻美術館を目指す。彫り込まれた文字の意味は、解説がなければ到底わからないのだが、奇妙な形や擦れた線が実に面白い。

市立の美術館だ。なぜ篆刻に特化したのか、何人かに訊ねたがはっきりしない。ただ古河出身の篆刻家、生井子華(いくい・しか)の作品の寄贈を受けたことが「日本でひとつだけ」の篆刻の専門館を生む契機になったらしい。冒頭の写真は、美術館で販売しているカードを並べた(縮尺は変更)もので、左上が子華の作だ。館の資料書架で、かつて私の蔵書印を彫ってくれた作家の名を見つけた。「篆刻はまず書だ」と、彫り以上に書に励んでいた彼を思い出す。

美術館は大正時代の商家の石倉を活用しており、蔵自体が文化財指定を受けている。その表通りは、永井路子氏の生家だという古い商家も並んでいるのだが、道路整備が進まない侘しさがある。ところが文学館から歴史博物館へ続く道は、実に落ち着いた雰囲気に包まれている。子供たちの歓声が響く小学校前で「日本一きれいなまちづくり宣言自治会」という掲示板を見つけ、大きく出たものだと周囲を見渡すと、確かに宣言に負けない美しさである。

古河市は博物館設置条例を定め、篆刻美術館、歴史博物館、文学館など大小8館を運営している。人口14万人と、地方都市としては小さくはない街だけれど、しかしこの規模の自治体が、これほど本格的でユニークな文化施設を運営しているとは驚きである。道路整備より、まずは教育文化を優先させているのだとしたら素晴らしい街だ。市民が敬愛してやまない幕末古河藩の家老・鷹見泉石の遺訓が、末裔たちに脈々と流れているのかもしれない。

残念だったのは、どの施設も「カメラ禁止」のシールがペタペタ貼られていることだ。館の「観せてやる」の目線を感じる。文字資料などは全て読んでいたら時間がいくらあっても足りない。作品に悪影響を与えてはいけないが、渡辺崋山筆の国宝・鷹見泉石像にしても、展示されているのは複製である。開明家だった泉石なら「もっとおおらかな運営に切り替えた方がいい」と言うだろうに。私の印象ではあるが、世の趨勢は撮影フリーのようである。

万葉歌には「許我」と表記されているという「コガ」を耳にすると、私の中ではなぜか「クボウ」と続くことになる。古河公方のことだ。室町時代に関東を統治した鎌倉公方が、15世紀半ば、京の幕府と対立して拠点を古河に移し、そう呼ばれたのだった。それから100年、この街は関東の覇を競う騒乱の核になった。痕跡のほとんどは渡良瀬川の氾濫が流し去ってしまったけれど、どこか古雅な気配に包まれた気分の街歩きである。(2023.2.1)

追記

私が古河を訪ね、永井路子さんの生家を眺めていた日の5日前、永井さんは亡くなっていたのだということが、帰宅してから報じられた。97歳ということであった。古河文学館の永井路子コーナーで、抜粋してある代表作のパネルを幾つか読み、その歯切れのいい、実に読みやすい文章に感服して帰ってきたのだった。(2023.2.8)