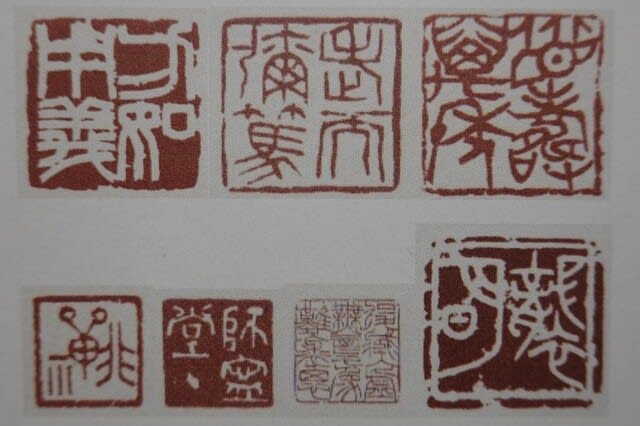

書に「篆刻(てんこく)」というジャンルがある。石に文字を刻み、印章とする「書と彫刻の融合」を目指す美術工芸だ。文字はもっぱら篆書体を用いるから篆刻と言う。古代中国からの長い歴史があり、優れた篆刻には文字の意味だけでなくその形、バランスに「えも言われぬ味」が生まれる。書画の落款として用いられるが、それ自体が作品として鑑賞の対象になる。その篆刻を集めた美術館が古河にあるというではないか。楽しみに出かけてみる。

. . . 本文を読む

「灘」とは「風波が荒く航海の困難な海」のことだそうで、海上保安庁の水路図誌には14ヶ所が挙げられているという。図誌に目を通したわけではないから正確なことは書けないけれど、「鹿島灘」は大洗岬から房総の犬吠埼までの、茨城県の海岸線の南半分ほどを言うらしい。

全国14の灘のうち、最も東かつ北に位している。私はその海を、大洗マリンタワーの60メートル上空から眺めている。「風波が荒く」など想像できない穏やかさだ。 . . . 本文を読む

広大な関東平野を下った流水が集まり、海への出口を探っているあたりだから、あちこちに大きな「水溜り」が形成されるのは当然だったろう。長兄格が霞ヶ浦(西浦)だとすれば次男は北浦、そして末っ子が外浪逆浦(そとなさかうら)とでもなろうか。印旛、手賀、牛久などの沼々は従兄弟のようなものだ。いったん留まった膨大な水は、結局は利根本流に纏められ、銚子で太洋に注ぐ。人々は内海の入口に当たる南と北に神を祀り、世界の守りとした。 . . . 本文を読む

駅から続く参道は歩道が拡張されつつあるようで、実に歩きやすい。ところが途中から狭くなって唐突に下り坂になる。気がつくと前方に、寺院の大屋根と丹塗りの塔の甍が望まれる。あれが成田山新勝寺であろう。参道の人波が増え始め、ずっと纏わりついている鰻を焼く匂いも濃さを増してきたようだ。江戸・葛飾で水戸街道から分かれ、市川や船橋の宿場を経由してきた成田街道は、佐倉の城下を経てようやく目的地にたどり着いたわけである。 . . . 本文を読む

「武家屋敷街」を残す旧城下町は、全国に結構ある。旅の記憶を巻き戻すと、横手、角館、毛馬内、新発田、金沢、篠山、唐津、竹田、飫肥、知覧など、地域に根付いた佇まいが次々と浮かんで来る。堀田家11万石の北総・佐倉にもそうした通りが残り、往時の生活そのままの屋敷が並んでいる。150年ほど遡れば、侍や家族が行き来していた道だ。「佐倉の原風景と文化を後世に伝える」ことを目的に、地元の人たちが心を込めて活動しているらしい。

. . . 本文を読む

社会人となって群馬に赴任したころだから、私は20代半ばだった。近くで縄文時代の遺跡が見つかったというので発掘現場を見に行った。そこは広大な台地上に、竪穴住居跡が重なり合って出土する集落跡だった。作業を指揮する調査員らに近づくと、「ほとんどカソリイーだな」「そうか、じゃあチューキか」などという会話が耳に届いたけれど、何のことかさっぱりわからない。だがやがて「こんな面白い世界があったのか」と気づいたのだった。

. . . 本文を読む

佐倉市のサイトによると、市は「千葉県北部、下総台地の中央部に位置し、都心からの距離は40キロ」なのだという。このエリアに疎い私には、大雑把に「成田空港の手前の街」と理解した方が早いようだ。城址を中心に武家屋敷が残る古い町並みと、東京や千葉のベッドタウンとして開発されたニュータウンで形成されているようで、17万人ほどが暮らす。私は「国立歴史民俗博物館がある街」として、かねて訪ねる機会を待っていたのである。 . . . 本文を読む

この建物を見たかった。空中に長く突き出した空洞は何なのだろう。なぜこのような造形が生まれたのか、内部はどんな空間になっているのだろうと、様々な想念が湧いてくる。写真で初めて知った際は「澄んだ空気の高原の、緑なす緩やかな斜面に建っている」イメージが浮かんだものだ。写実絵画を専門とする美術館だというが、その所蔵作品以上に「美術館」を見たいと思った。房総半島内陸の千葉市緑区あすみが丘にある「ホキ美術館」である。

. . . 本文を読む

わずか4日で市原を再訪したのは、房総里山芸術祭の帰り、五井駅前で「更級日記 旅立ちのまち」という大きな看板を見かけたからだ。そうだったかと高校時代の古文を思い出し、帰宅して市原市の地図を開いた。そして市役所の近くに上総国の国分寺と国分尼寺跡が残されていることを知った。更級日記の内容はほとんど覚えていないものの、国司の娘が綴った平安文学だと記憶している。だから「上総の平安時代」に行きたくなったのである。

. . . 本文を読む

内房線の五井駅は、小湊鉄道の始発駅でもある。房総半島の中央部で、39キロの路線を営業する小さな鉄道会社だ。沿線の景観も含めた路線は「ちば文化遺産」に選定されているのだとかで、確かに里山を背景に行くディーゼル列車は美しい。五井駅を出ると程なく田園地帯に入り、車窓は「まだ首都圏の人口過密地帯だろう」という先入観を覆す。大正時代に計画された安房・小湊町に延伸しないまま終着駅になるけれど、それでも「小湊」鉄道と言う。

. . . 本文を読む

「牛久」といっても茨城県の牛久ではない。千葉県の市原郡にかつてあった牛久町のことで、今は市原市に編入されている。その市原市では目下、市を挙げて房総里山芸術祭を開催中だ。市域を貫く小湊鉄道沿線に「いちはらアート×ミックス」と題する様々な展示が行われ、牛久の駅周辺もメイン会場の一つになっている。物見高い私はこうした催しは逃さない。天候を見計らい、東京を早朝に出発して五井で乗り継ぎ、小湊鉄道に揺られている。

. . . 本文を読む

ここで語ろうとしている「田淵」とは、房総半島のほぼ中央、千葉県市原市南部の里山に農家が点在する小さな「字」のことだ。穫り入れを終えた棚田上空を、オオタカらしき鳥影が大きく舞う里は、物音ひとつ響いてはこない。だが実は、ここは地球規模の大きな名の土地なのである。「養老川流域・田淵の地磁気逆転地層」。すなわち地球の磁場が南から北へ逆転した78万年前の、更新世中期の地層を目撃できる「チバニアン」の里なのである。 . . . 本文を読む

11年前、結城から笠間へ筑波山北麓を車で走り、南麓の筑波神社に立ち寄った折、関東平野を見晴らすことになって、改めてこの平野の広大さを認識した。街らしきものが点在することは遠望できたけれど、ほとんどが茫漠とした平原であった。その視界の中に「筑波研究学園都市」が含まれているであろうことは、意識に上らなかった。私はその位置すら正確に言えないのに、「つくば」は茨城県で最も頻繁に耳にする街の名のような気がしている。 . . . 本文を読む

土浦の今朝の日の出は5時35分とある。それに間に合うようホテルを出る。霞ヶ浦から昇る朝日を眺めたいのだ。白み始めた街は「港町」という。内陸部なのに「港」とは、さすが琵琶湖に次ぐ広大な湖水だ。ジョギングをしている人がいる。釣り糸を垂れる人影が点在している。漁の準備を急ぐ人がいる。そして何の用もない私がいる。運動公園だという湖畔はよく整備され、無風無音の夜明けを迎えている。湖面は広々と空を支え、まことに清々しい。 . . . 本文を読む

知友に会いに何度も取手を訪れた高村光太郎は、「利根川の美しさは空間の美である」と言ったそうで、その通りだと私も思う。しかし詩人の表現は硬くていけない。もっと噛み砕いて「取手の街が気持ち良いのは、利根川の空が広いからだ」とでも言えばスッキリする。冒頭の写真がまさにそれだ。対岸は取手の市街地で、上流部の地平にかかるのは常磐線の鉄橋である。利根川は滔々と流れ、川風は微かに金木犀の香りを含んでいる。美しさは空の広さだ。 . . . 本文を読む