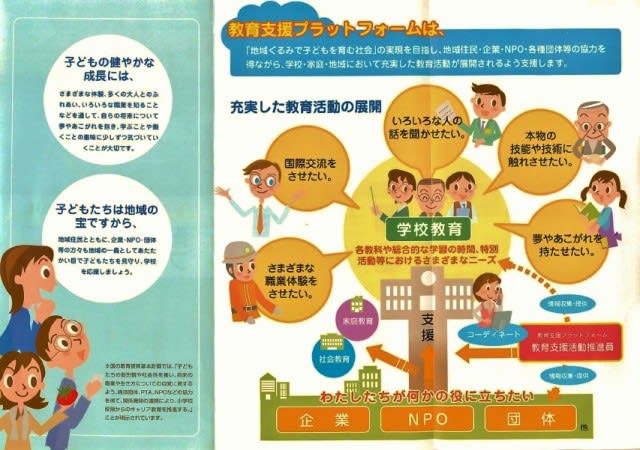

「地域の力で夢を育む教育支援プラットフォーム事業」に関する協議会に出席。テンションが低く発言低調 ★「地域の力で夢を育む教育支援プラットフォーム事業」に関する協議会に出席する。 この事業は、平成22年度から実施されているらしい。 僕は、今回、突然の参加だった。 だから、この協議会が、本日、この会議で、何を協議するのか?ということは、だいたいわかっているが、全体の流れが、まったくわからない。 配付された資料―― ・「地域の力で夢を育む教育支援プラットフォーム事業について」 ・「実施要項」 ・「企業登録数(各市町村別一覧)」 ・「登録企業一覧」 ・「登録依頼書(企業宛)」 ・「パワーポイントデータ」 ・「実践事例集」等、100ページ強――に赤ペンで怒濤のマークをつけながら、僕なりに把握した内容―― ○趣旨 子どもたちのキャリア教育を推進するため、学校教育のいっそうの充実と社会教育全体の教育力向上を目指して―― ①企業などによる教育CSR(教育分野への社会貢献・支援活動)の推進 ②ボランティア、NPO等と行政の協働による推進体制の整備 ③企業等と学校を結ぶ仕組みづくりを総合的に進め、「教育支援プラットフォーム」を構築する――事業。 ○この事業を支える大きな理念 「地域ぐるみで子どもを育む社会」の実現。 学校や家庭に加えて、地域住民や団体、NPO、企業等の目が子どもたちに注がれ、安全・安心が守られるとともに、学校、家庭、地域において効果的な教育活動が展開される社会の実現をめざす。 ○想定される教育活動 ①職場見学(短時間) ②職場体験(複数日) ③出前授業(短時間) ○具体的な事業 ①協力企業の開拓 ②学校への協力企業の紹介 ③学校と企業とのコーディネート ④学習プログラムの蓄積と提供 ○具体的な展開方法 ボランティアスタッフ(教育支援活動推進員)の活動。 ――教育支援活動推進員の旅費の支給に関しては、自家用車を利用した者においては、1キロにつき25円で計算し、公共の交通機関を利用した者においてはその経費を支給する。 ○本日の会議のねらい 本市の登録企業は、現在、約70社。 これは学校にとって魅力的な量とはいえない。 よって、倍増させましょう。 とりあえず、100社に。(主催者の発言&パワーポイントスライドデータから) ★僕は学校が行う「教育内容&方法」の選択については、かなり慎重な人間だ。 教育という仕事は、調和のとれた人間的発達を至上の価値ととらえ、発達的価値をひとりひとりの子どものなかに実現しようとする意図的・人為的ないとなみだ。 この「意図的・人為的ないとなみ」という点に、注意しなければいけない。 すなわち、発達的価値をひとりひとりの子どものなかに実現する過程で、発達的価値とはなにかについて、子どもではなく、僕が――この「僕」が……ですよ(ノ△・。)――一定の判断をくださなければならないということだ。 また価値実現のために、どういう方法をとるかについても、子どもではなく、僕が――この「僕」が……ですよ(ノ△・。)――一定の判断をくださなければならないということだ。 これは考えてみると、途方もないというか、そらおそろしいくわだてだ。 選ばれた価値がかならずしも子どもの人間的発達を保証するとは限らない。 選ばれた内容や方法がかならずしも子どもにマッチするとは限らない。 僕は、この「そらおそらしさ」に耐えながら、思い悩みつつ、教育という仕事にたずさわっている。 だから、配付された資料にある「 教育支援プラットフォームの必要性」――「企業等による学校支援活動は、多様な職業や立場の人と直接に接することによって子どもたちに夢やあこがれを与え、学びたいという気持ちを刺激し、働くことの意味について考えさせるなど、大きな効果が期待されている」のくだりは、プロ教師の僕からすると、ものの考え方が粗い……ことばが軽い……ま、畢竟「無責任やなぁ~(ノ△・。)」と感じてしまう。 詳細は、今、時間的に――存在的に?も――余裕がないので述べられないが、本事業の中味に関する僕の判断を図式的に表すと―― ①職場見学(短時間)=教育課程に位置づけられた単元を学習する過程において有効であると判断できる場合にのみ可。 ②職場体験(複数日)=公立小中学校においては絶対に不可。 ③出前授業(短時間)=①と同様、教育課程に位置づけられた単元を学習する過程において有効であると判断できる場合にのみ可。 ★だから、協議会では、「職場見学(短時間)」と「出前授業(短時間)」に関してのみ、意見を述べる。 昔の僕だったら、まず「公立小中学校における職場体験学習不可論」から述べる。 ガンガン述べる。 これをやらないのは、僕が大人になったからでも、丸くなったからでもない。 ただ、今、慢性的に、僕のテンションが下がっているからだろう。 ああ……※※※※※。 今、このHP上部のスクロールコメントで次のコメントを流している。 〈僕の場合、HPは、現実世界における僕の存在の仕方そのもの〉。 同時に〈HPは、僕の可能性(=欲望)のカタチ〉。 「それ、このまえ聞いたよ」 「それ、10回目!」 いやぁ~、毎度、毎度、酔っぱらいの繰り言で、スンマヘン、スンマヘン。 ま、正確には僕は、この1年半に限っても(検索をかけてみると)25回、同じことを繰り返している(ノ△・。)。 「問い」――しかし、ホンマに、「HP=僕の存在の仕方」なのだろうか? 「HP=可能性のカタチ」なのだろうか? こんなふうに、今、また、僕のHPのカタチが揺れている。 本日中に、なんとか、「これが僕のカタチや」というものにたどり着こうと……もがいている。(スクロールコメント 以上) この「もがき」とテンションの低下とは密接不離の関係にあるのではないか?←先の「ああ」のあとの※※※※部分には、これが入る。 テンションがエンジンの回転だとすれば、エネルギーも密接不離の関係にあるはずだ。 質のいいエネルギー(まともに物質的、肉体的な意味で)を獲得することが、テンションを落とさない絶対条件かもしれない。 話を戻す。 協議会における僕の発言3点(本日のは要旨のみ) ①登録企業は、まず、教育コミュニティエリア(エリアの大きさは市町村によって異なる)ごとに括る。←詳細については、後日、このページで述べる。 「詳細」の例――行政がいつまでもこの事業の中核エネルギーを果たすのであれば、問題はないが、やがて行政から自立した組織に移行しようと考えているのであれば、教育コミュニティに位置づけておかなければ、ほとんど機能しない。ま、後日に……。 ②学習プログラムの蓄積と提供は、きわめて重要。 先にも述べたが、教育課程に位置づけられた単元を学習する過程において有効であるかどうかの判断材料になる。 ③「支援、支援」と(軽々にいうが←「軽々」ということばは口には出していない(^_-)、「支援」には粗く、2つの発想がある。 1つは、「学校が多くの荷を抱え、苦しそうだから、家庭や地域で支援してやろう、応援してやろう」(支援タイプ)という発想。 もう1つは、「学校が多くの荷を抱え、苦しそうだから、家庭が引き受けるべきは家庭に、地域が引き受けるべきは地域に、適切に分担しよう」(分担タイプ)という発想。 2つは似て非なる発想である。 今、現実の公立小中学校が望んでいるのは、2つ目の支援、すなわち「分担タイプ」だ。 協議会での発言は、ここで止めたが、要するに、「地域の力で夢を育む教育支援プラットフォーム事業」は、1つ目の支援思想で設計されている。 粗い。 これでは困る。 教育コミュニティづくりは、1中学校区(人口10000人)が最適 ★協議会における僕の発言の中にあった「教育コミュニティエリア」について、僕の考えを、粗く4点、アトランダムに書く。 (1)僕らの市では――残念なことに、もう、みんな忘れているし、だれも意識していないのだが、歴史的には――中学校区ごとに、地区公民館(非常勤館長1、非常勤主事3)を設置し――すなわち、小学校ができたら中学校をつくり、中学校区ができたら、地区公民館をつくる……だから、中学校ができていなければ、地区公民館はつくらない……という方式で――学校・家庭・地域の連携・協働を促す仕組みづくりを進めてきた。 社会教育エリアと学校教育エリアをぴったりと重ね合わせて教育を構想してきたわけだ。 この方式を、僕ははじめ、僕らの市の名前を冠して「○○型教育コミュニティづくり」といって、あちこちの講演、あるいは執筆の機会に紹介してきたのだけれど、現在は、この方式を唯一、意識しているMINAMI校区のMINAMIを冠して「MINAMI型教育コミュニティづくり」と称している(*^_^*)。 1中学校区―― 人口10000人~15000人。 児童・生徒 1000人。 教育コミュニティーとしては、最適のエリアだ。(←このことに関しては、後半で、もう少しくわしく触れる。) しかし、事業内容によっては、2中学校区を連結して展開するという選択もあり得る。 (2)僕自身は、ここしばらく、1中学校区での教育コミュニティづくり事業に、ま、身骨を砕いてきたわけで、2中学校区の規模には、強い関心は示してこなかった。 正直にいうと、その活動を1中学校区ではなく、2中学校区でいっしょにやりましょうよ)」という声には耳を貸さない……というか、2中学校区の枠組みを排除する方向でやってきた。 理由は、学校、家庭、各地域団体が教育・子育てに関する課題を持ち寄り、いっしょに話し合い、考えていこうというコミュニケーションの「かたち」をつくるには、1中学校区の規模が最適で、2中学校区になると、どうしても形式的なものになってしまうと考えたからだ。 (3)教育コミュニティづくりは、1中学校区(人口10000人)が最適だという考えは、今も変わっていない。 ただ、2中学校区の枠組みについては、集まる数が2倍になる分、人の「種類」(*^_^*)も増えて、内容的には、かなり刺激&勉強になる面もある。 しかし、2中学校区の枠組みでいっしょに具体的な事業展開を……となると、エリアが大きく、人口も小さな市くらいあるため、どうしても形式的に流れてしまう。 たとえば、情報交換についても、2中学校区(中学校2校、小学校3校、計5校)となると、ふだんそれほど密接な交流があるわけではないので、情報を提供する際、情報が一人歩きすることを恐れて、抽象度の高いレベルでの提供となってしまう。 (4)では、5校、すなわち、2中学校区(人口25000~30000人)という規模でやるメリットはなにもないのかというと、決してそうではない。 いろいろな事業を、これは1中学校区でやるほうがいいのか? それとも、2中学校でやるほうがいいのか?という観点で、1つ1つ丁寧に考えていくと、2中学校区のメリットも見えてくる。 また、2中学校区でやる場合も、 ①同じことを別々にやる。 ②同じことを分担してやる。 ③同じことを融合してやる……等、いろいろなパターンが考えられるので、もっとも効果的な方法を選択するといい。 ★古い話になるが、30年くらい前の、建設省(現国土交通省)「地方生活圏の圏域構成」という、既に変色し、シミまで浮かびあがった資料が、今、僕の手元にある。 捨てられずに、僕の周辺に存在しつづけたのは、僕が、ここでいう「圏域」の大きさのレベルにこだわってきたからだ。 事業を展開するとき、あるいは、ネットワークを形成するとき、対象範囲が、大きすぎてもいけない、小さすぎてもいけない、最適な「圏域」に注意をはらわないといけない……と、ずっと考えてきたからだ。 参考のために、その資料を、ピックアップしつつ、紹介すると、次のようになる。 (1)地方生活圏=半径20~30㎞ 人口15万人 総合病院、各種学校、中央市場等の広域利用施設。 (2)2次生活圏=半径6~10㎞ 人口1万人以上 商店街、病院、高等学校等の地方生活圏、中心都市の広域利用施設に準じた施設。 (3)1次生活圏=半径4~6㎞ 人口5000人以上 役場、診療所、集会場、小中学校等基礎的な公共公益的施設。 (4)基礎集落圏=半径1~2㎞ 人口1000人以上 児童保育、高齢者福祉などの福祉施設。 この「地方生活圏の圏域構成」が、地域政策を進める上で、今も「規準」として生きているのか、あるいは、また別種の新しい規準や視点が提示されているのかはわからないが――ないはずがない。後日、調べてみるつもりだ――今の僕たちの生活圏をこれにあてはめると、次のようになる。 (1)地方生活圏=僕らが住んでいる市 (2)2次生活圏=2中学校区エリア (3)1次生活圏=1中学校区エリア (4)基礎集落圏=各小学校区 ★僕たちのまわりには、いろいろなネットワークがある。 例をあげると、市の総合政策部が推進する地域コミュニティ構想、防災安全推進室の安全・安心ネットワーク、あるいは、福祉関係の、あるいは、教育の……この教育も学校教育系のものがあり、社会教育系のものがあり……という具合だ。 知人に「どの会合にいっても、同じ面々だ。だから、整理する必要がある」と言い出したヤツがいるが、ま、たしかにそうしたほうがいい部分もないわけではないが、話はそれほど単純ではない。 それぞれに、最適な「圏域」というものがあるからだ。 知人の地区安協支部長の話だと、日常の活動は、建設省の資料でいうと、「1次生活圏」らしい。 しかし、交通問題というのは「1次生活圏」だけを対象にしていては解決できない。 「2次生活圏」あるいは、それ以上の圏域での活動も大切になってくる。 僕は交通問題は素人だから、よくわからないが、話を聞いていて「1次生活圏」と「2次生活圏」の連絡・接続・連携が、非常にアクティブだという印象を受けた。 教育だと、やはり「1次生活圏」が最適なのだが、先程も述べたように、2中学校区(人口25000~30000人)という規模でやるメリットも、もちろんある。 よくよく考えると、僕がやっている教育コミュニティも、最適圏域、あるいは主圏域の異なる、いろいろな団体で構成されている、いわば、重層的なネットワークである。 今後は、「重層的なネットワーク」だという観点から――1中学校区エリアを核としつつ、たとえば、活動内容によって、他エリアと(それぞれの意志で)「協定」を結ぶというふうに――再構築していく時期に立ち至っていると考えている。 学校支援には2つのタイプがある。これを押さえておかないと、学校・家庭・地域の連携・融合・協働事業は、まず、まちがいなく、道を誤る、落とし穴に落ちる ★学校・家庭・地域の連携・融合・協働の活動、あるいは、教育コミュニティーづくり活動には、粗く、2つの発想がある。 1つは、「学校が多くの荷を抱え、苦しそうだから、家庭や地域で支援してやろう、応援してやろう」(支援タイプ)という発想。 もう1つは、「学校が多くの荷を抱え、苦しそうだから、家庭が引き受けるべきは家庭に、地域が引き受けるべきは地域に、適切に分担しよう」(分担タイプ)という発想。 2つは似て非なる発想である。 「支援」も「分担」も連携だから、一見、似ている。 しかし、「支援タイプ」は学校が荷を抱えたままであるのに対して、「分担タイプ」をこれを改めようとする。 ★今、「支援タイプ」の代表として、学校支援地域本部事業やコミュニティスクール・地域運営学校、あるいは、放課後子ども教室推進事業等を、そして、「分担タイプ」の代表として、僕たちの教育コミュニティネットワークを取りあげる。 2つの「違い」を鮮明にすることによって、僕たちがめざす「究極のカタチ」を明らかにしたい。 ★くりかえしになるが、学校支援地域本部事業等、今、僕が例示した事業に共通するのは、学校を地域や家庭で支援する(学校は苦しそうだから、支援してやろう、応援してやろう)という発想がある。 たとえば「子どもの環境は、情報化、価値の多様化も含めてどんどん変化しており、学校はこれまで以上にさまざまな課題を抱えるようになっています。学校の負担を軽減するために、地域の力を借りて学校を支援していくことが求められています」(清水潔・当時=文部科学省生涯学習政策局長、現=事務次官)という言い回しだ。 ★しかし、はっきりいっておくが、僕は「学校の負担を軽減するために、地域の力を借りて学校を支援」してもらおうと考えたことは、これまで1度もない。 現在の教育危機の元凶は、(学校が好むと好まざるとにかかわらず)学校が多くの荷を抱え込みすぎたことに(ま、僕流にいえば)「学校の教育丸抱え体制」、あるいは「学校の教育独占体制」にあると考えている。 だから、(ここが大切……)学校が抱えている荷をそのままにして、「たいへんでしょう。だから、支援してあげましょう」という、いってみれば「そのまま、ずっと抱え込んでいろ」的な発想では、事態の好転は、ほとんど望めない。 ★学校が抱えている荷のなかで、家庭が引き受けるべきは家庭に、地域が引き受けるべきは地域に……と、適切に分担(この「分担」も「連携」の一形態)することにより、学校の本来の教育活動が充実する。 同時に、分担することにより(場合によっては現状より、負荷を背負うことになるかもしれないが)家庭も生き返る。 地域も生き返る。 僕らの教育コミュニティは、学校・家庭・地域、それぞれの教育のバランスが取れ、それぞれの教育が充実する状態、このことを目指した、学校・家庭・地域の連携・融合・協働であり、ネットワークづくりである……という発想だ。 ★だから、「もう一度地域の人が結集するシンボルとしての学校を見直そう」(清水潔・当時=文部科学省生涯学習政策局長、現=事務次官)とか、「……さまざまなネットワーク活動を意図的に立ち上げて社会のつながりをつけ直すことが必要だと思う。そのためのひとつの有効な方法として、いい学校をみなで作ろうということを目指した、学校を拠点とした地域と学校の連携を深めるネットワーク活動がある」(金子郁容氏)という思想とは、(「絶対に」とまではいわないが、それに近いくらい)あいいれないものがある。 ★くどくなるけれども、くり返す。 すこやかみなみネットでは、学校の荷はそのままに……という連携や、学校を拠点にした連携という発想はとらない。 学校・家庭・地域、それぞれの教育のバランスがよい状態を追い求めている。 これが、究極のカタチだ。 学校・家庭・地域のバランスがよくなれば日本の教育はまだまだよくなる。 日本の学校には力がある。 家庭もそうだ。 地域もそうだ。 ただ、今、バランスが悪いだけなのだ。 バランスがよくなれば、日本はまだまだ大丈夫だ。 逆にバランスが悪いままだと、なにをやってもなかなか効果はあがらない。 バランスをよくするための連携事業、ネットワーク活動が大切だ。 ★わかりやすくいえば、僕らの教育コミュニティづくりは「学校・家庭・地域のバランス主義」、そうでないのは「学校中心あるいは学校拠点主義」。 この区別はきちんとつける必要がある。 区別をつけておかないと、まず、まちがいなく、道を誤る、落とし穴に落ちる。 今、やっている連携事業が、バランスをよくすることに結びついているかどうかを絶えず点検する必要がある。 ★ちなみに、(これは後の項目で詳しく述べる内容だが)「学校中心主義」かどうかを、見分けるための簡単な方法がある。 そのネットワークの中核になっているエネルギーがどこにあるかを点検すればいいのだ。 いろいろな連携事業を取材するとき、僕は、必ず、まず「会議の招集はだれが決めるのですか?」「だれが連絡をとるのですか?」「会場はだれがセットするのですか?」「このプリントの文案はだれが作り、だれが印刷したのですか?」「会計はだれがやっているのですか?」等と行為の主体をたずねる。 あるところでは、それが全部、その校区の中学校の「教頭先生」だったことがある。 玄関先まで送ってくれた「教頭先生」が「行政がいろいろ計画してくれるのはありがたいし、その理念もよくわかるが、仕事は、どういうわけか、ぜんぶわたしに来るんですよ」と、ぼやかれたことを忘れない。 学校中心主義の典型である。 ネットワークの要に「教頭先生」が存在する。 「実施要項」とか「会則」とかの「事務局」の項目をみると、「事務局には、事務局長を置き、教頭をもってこれに充てる」と、明記してある場合もある。 最悪のパターンとまではいわないが、ま、アウトである。 ★話は少しそれるが、日本の社会教育の失敗も、これに似ている。 戦後、たくさんの社会教育団体が発足した。 そのとき、事務局に役所の職員を充てた例が、相当ある。 現在でも、その残骸を多く見ることができる。 これがまずかったのだ。 いつも歴史はくり返している。 よほど気をつけなければ……。                ★画像=MINAMI文化祭②(文化祭画像は、これで終わる(^_^)/~) ★関連記事 ・ ・ ・ ・ ・ ★僕の公式ホームページへ★★★★ ★僕のWEB無人駅線ページへ |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます