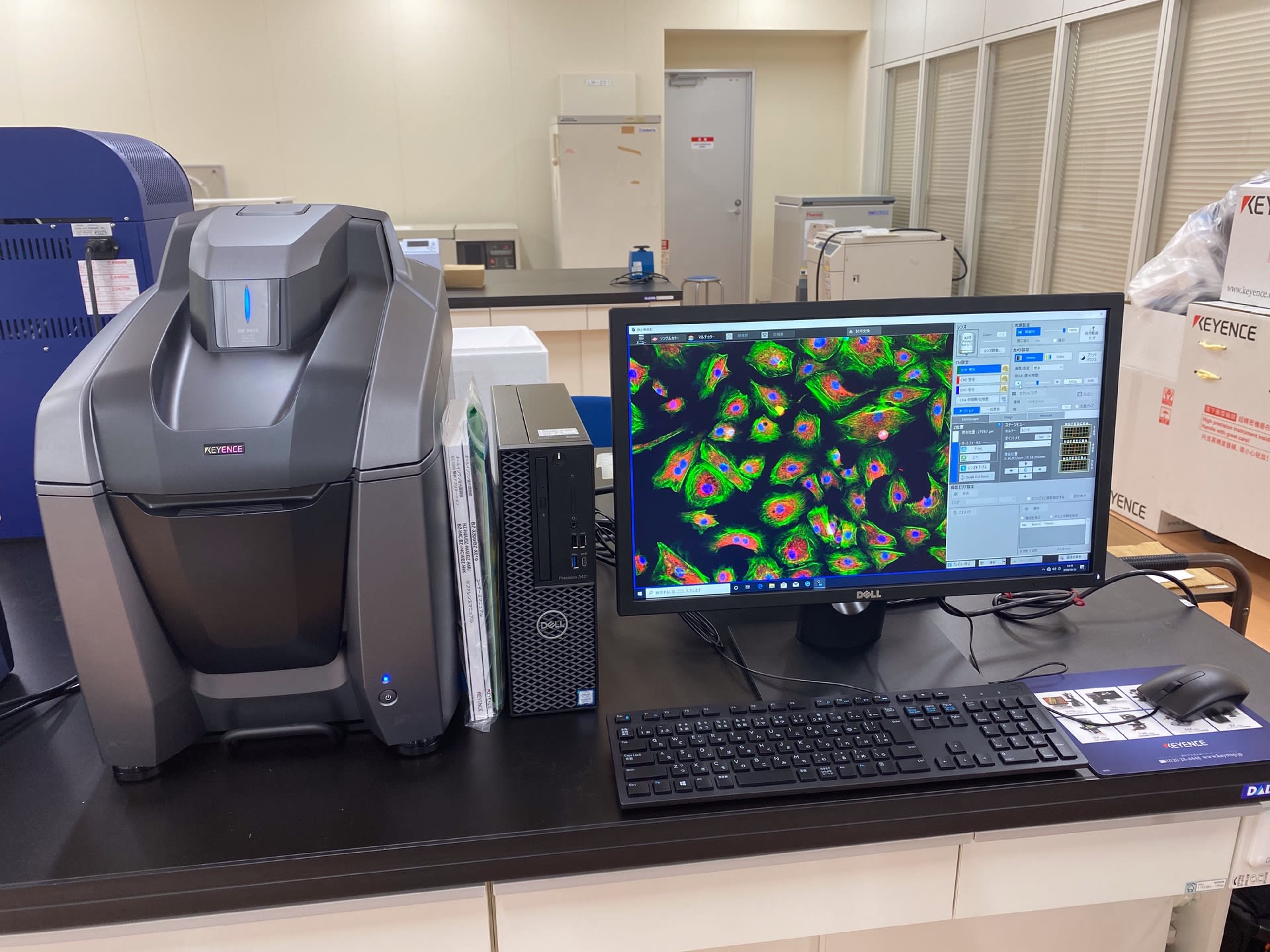

本日午後、科研費説明会を行った後、保健福祉研究所でオールインワン蛍光顕微鏡説明会が行われた。

これは、この4月から本学に赴任された森先生の強い希望で、保健福祉研究所に導入されたものである。

森先生は東大整形外科の出身で軟骨代謝の基礎研究を行っている新進気鋭の若手研究者であり、吉備国際大学としてもこれからの研究の発展を全面的に支援している。

導入されたのはキーエンスのKeyence Biozero (BZ-X800)という装置である。

私は、専門の違いからこの装置を実際に使用することはないと思うが、説明を聞いていると顕微鏡の進歩に驚嘆させられた。

組織切片・培養細胞双方について、明視野・疑似的な位相差・蛍光いずれの条件でも質の高い画像の取得が再現性良く行える。

操作も極めて簡単である。

洗濯に例えると、これまで洗濯板を使って川でゴシゴシと手で洗っていたのが、全自動洗濯機になって、洗濯物を放り込むと洗濯から乾燥、さらにたたんでタンスに収納まで全部やってくれるという感じである。

こんなものを一度経験したら、以前の普通の顕微鏡を使う気はしなくなるというのはうなずける。

社会の進歩に驚かされた。

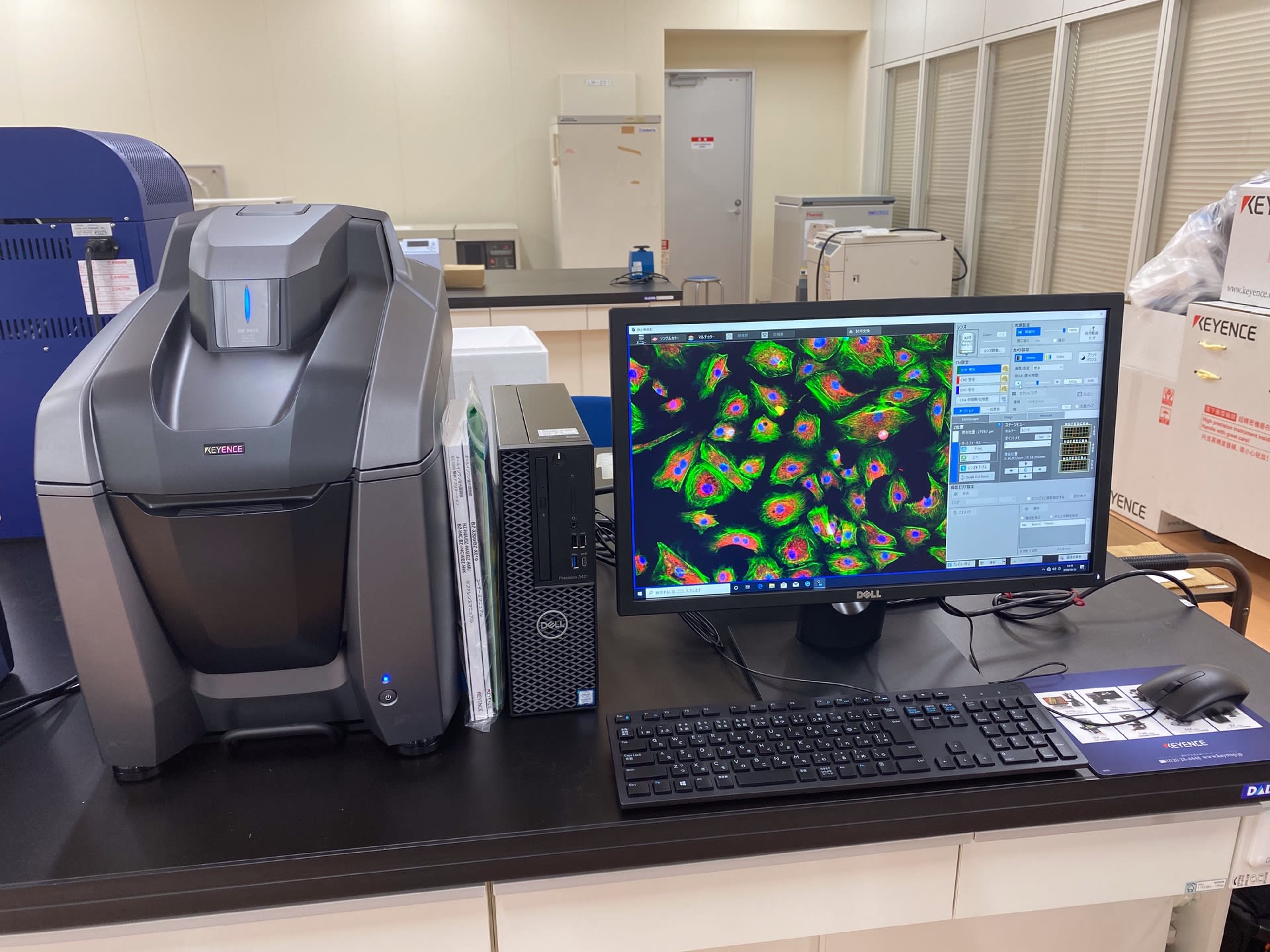

これは、この4月から本学に赴任された森先生の強い希望で、保健福祉研究所に導入されたものである。

森先生は東大整形外科の出身で軟骨代謝の基礎研究を行っている新進気鋭の若手研究者であり、吉備国際大学としてもこれからの研究の発展を全面的に支援している。

導入されたのはキーエンスのKeyence Biozero (BZ-X800)という装置である。

私は、専門の違いからこの装置を実際に使用することはないと思うが、説明を聞いていると顕微鏡の進歩に驚嘆させられた。

組織切片・培養細胞双方について、明視野・疑似的な位相差・蛍光いずれの条件でも質の高い画像の取得が再現性良く行える。

操作も極めて簡単である。

洗濯に例えると、これまで洗濯板を使って川でゴシゴシと手で洗っていたのが、全自動洗濯機になって、洗濯物を放り込むと洗濯から乾燥、さらにたたんでタンスに収納まで全部やってくれるという感じである。

こんなものを一度経験したら、以前の普通の顕微鏡を使う気はしなくなるというのはうなずける。

社会の進歩に驚かされた。