この先の継桜王子のところで

自分の育てた杉で家を

建てて住んでいる作家がいます。

山のことをこの山に住む

自分の言葉で残していきたい

と頑張っておられる人です。

ある人がその人にガイドに来てもらい

熊野古道を歩いた時に

「何故牛と馬にまたがっているのか」

と聞いたところ

「花山法皇は牛と馬2頭にまたがって

移動した訳ではなく、

急な上り坂では牛に乗って馬を牽き、

平らな広い場所では馬に乗り換え

逆に牛を牽いたのではないか

ということじゃないか」

と説明していたそうだ。

そうかあ、なら牛馬同時の姿は、

乗り換えるときの貴重な一瞬を

とらえたものなのかもしれませんね。

それはきっと弁財天、

お盆行事など様々な宗教行事も絡めた

ありがたい石造なのでしょう。

いやあ、さすがに熊野古道の

一つのシンボル。

さりげない一つの石像に

いろんなことが潜んでいるんですねえ。

この石造は明治のころに作られたそうです。

そうそう、

花山法皇はこの辺りには

ほかにも絡んではります。

この童子のある塚に

お経を埋めているそうですし、

この地方の地名もまた

花山法皇が絡んでいます。

彼が弁当を食べたときに

箸がなかったことから

「箸折峠」といわれ、

箸の代わりに使った萱に

赤い色がにじみだしてきたために

これは「血か露か」と聞いたために

いまも「近露」と言われているんだそうです。

最後にスタンプを押し、

写真も一枚撮影して次に進んでいきましょう。

この辺りはコントラストが強すぎて

写真撮影がむつかしいですねえ。

森林を抜けて、近露の町が

見渡せるようになったら、

なんか気持ちが一気に晴れてきます。

さくらもかすかに咲いているしね。

これはシャクナゲかなあ。

休憩施設もいろいろあって、

いやあなんかこのあたり、

人々に愛されているって感じですな。

さらに石畳の道を下っていくと、

地元の桜園に出ていきます。

季節がもう少し早かったらね。

でもまあ、

今年も桜のころには

休みなくあちこち回ったから

仕方ないかな。

こんな26番の道標を見つつ、

日置川にかかる

「北野橋」を渡ります。

ここからすぐのところに

「熊野古道なかへち美術館」

がありますが、この日はスルーです。

また日にちを改めて

いくことにしましょう。

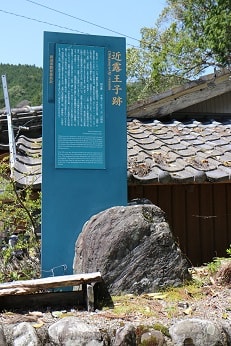

で、すぐのところにあるのが、

「近露王子跡」です。

少し前の滝尻王子と同じく、

昔には歌会なども催されたところです。

この王子跡の碑はかつての大本教の

「出口王仁三郎」の文字

といわれる碑文があります。

これ。

この日が完成した一年後の

1935年に宗教弾圧で

出口の碑はすべて破壊されましたが、

ここの妃は「王仁」の字を削って

村長が自分の名前を刻み

自分の書だといって

破壊を免れたそうだ。

また、同じようにこの王子跡には

もう一つ話があって、

合祀で亡くなろうとした王子を守るために、

南方熊楠が大杉を実測している

という実績を作っていたそうだ。

今もここにその切り口がある

というので探してみたが、

どうも切り口は2本あるようだ。

これと

これ。

後者のほうだと思うのですが

はっきりとしない。

これもネットで調べてみたが、

のっていないんだよねえ。

どなたか知ってる人がいたら

教えてくださいよ~。

とまあ、そんな風に

地元の人たちの機転の利いた

二つのまやかしで生き残った

近露王子をあとにして、

熊野の地には珍しく

平野部の開けた近露の里に

出ていきましょう。

立派なトイレ、

「箸折茶屋」

などという施設があるかと思えば、

こんな昔の旅籠のような

施設もあります。

ここは当地の「野長瀬挽花」

という人の生家だそうです。

中辺地は王仁三郎、熊楠、画家などの

多くの文化人が絡む里だったんですねえ、

と続きます。