いつもの難波のツアーのスタート場所に、

午前8時ころに到着するように

出かけていきます。

平日ですので、電車は通勤客で満員です。

いやあこの状況で

もし菅笠持ってたら

かなり邪魔だし目立ちますよねえ。

最初は菅笠が

どうしてもほしかったのですが、

実際行ってみると

そんなにたくさんの人が

頭にのせているわけでもなかったです。

そんなことを考えたら、朝の電車など

ちょっとかさばるので

折り畳みのかっこいい

菅笠が売られていたら

いいかもしれませんね。

そうなったら再度購入を

考えてみることにしましょう。

出発の時間を少し過ぎて

バスはようやくスタートしました。

今回は応募者が多く、

こんなバスは2台出ているようです。

しかもバスは満車です。

席は前から3列目をいただきました。

ここからだと、

フロントガラス越しに

空と海が見渡せます。

ああ、同行二人ですねえ。

今回もバスには先達さんが

随行してくれて張ります。

ま、一回目の時と違って

そんなに詳しい説明はされませんでしたが、

年配のはずなのに

動きも言葉もしゃきっとした感じでしたね。

バスのツアーの途中でも、

各地にみられる大師の痕跡なんかも

説明してくれはりました。

明石海峡大橋から淡路に入り

大鳴門橋を渡って四国入りますのは

前回と同じです。

ツアーもこの先進んでいくと、

瀬戸大橋やしまなみ海道なんかから

お四国入りをするのでしょうかねえ。

高松自動車道から降りて、

前回のお寺の標識なんかを見ながら、

バスは走っていきます。

すると、遠くに山の長い稜線が

見えてきました。

ま、その稜線が普通に続いているだけなら

何の変化もないのですが、

その中腹あたりにおおきな山の塊が、

まるで神様がそこに置いたように

そびえていたのです。

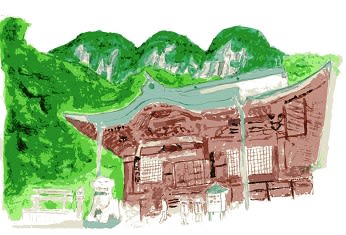

こんな感じ。

たぶん前回は雨だったから

そんな景色はみてないのでしょうが、

これはちょっと印象的な姿でしたね。

次のお寺である85番の八栗寺は

そんな山々を背景に

屏風のように従えた名刹でした。

この寺の山号は五剣山といいます。

山の背後に5つの山が

そびえているからところから

ついた名前ですが、

どう見ても5つも山が

あるようには見えません。

じつは、むかし5つあった山が、

1706年の地震で崩れて

今みたいな姿になっているから

なんだそうです。

お寺の名前は「八栗寺」。

太師が栗を植えたところ

八つの栗の木が生えたところから

この名前になったといわれています。

真言宗のお寺です。

まあ、四国八十八か所は

空海関係のお寺ですから、

真言宗か天台宗が基本のようですね。

山の中腹にあるお寺には、

よほど歩き遍路をしている人以外は

ケーブルで上がります。

バスはこのケーブルの駐車場に入ります。

一般だと往復930円のケーブルですが、

我々はツアー代金に含まれています。

ケーブルがこれ。

うわーかなり年季が入っていますねえ。

ケーブルの席に座り進んでいきます。

この時に前の席に対面で座った

女性が「EOS kiss」を

持っていましたねえ。

そのあともかなり写真を

撮っていましたから

何かに使うのかなあって感じでした。

ケーブルを降りて進んでいきますと、

かなり山の中に立派なお堂が並んでいます。

本堂ではバックにあの

5剣山がそびえていました。

ここではこの部分を絵にしてみました。

本堂と太子堂でお経をあげ、

それぞれ祈願もしました。

多宝塔はカラフルで

おしゃれでしたね。

寺の中をちょっと歩くので、

ここはお年寄りはちょっと

大変そうでしたねえ。

きっちりとお参りを済ませ、

最後に入口の鳥居で写真撮影したのですが、

こんな時はやはり菅笠がいいようですねえ。

買おうかな、どうしようかなと、

またさらにちょっと悩んでしまいます。

こんな歩きへんろの看板を眺めつつ

下りのケーブルに乗り、では次を目指します。

続きます。

さあて、6月から始めた四国巡りも

今月で2回目を迎えました。

ツアーなので事前に申し込んであるのですが

義理の母さんのことがあったので、

万が一にはリタイアとなる可能性がありました。

そうなると、

今回の島巡りの分を

来月のツアーまでに

一人で行っておかないといけない

という可能性も含んでいたわけです。

でもねえ、義母さんは

すべてのことを見越したように

呼吸を止め、四国巡りの前日に

無事に葬式を終えることになりました。

これはもうなにがなんでも

四国にいかねばならないでしょう。

義母さんの供養にもなりますからね。

納経帳、掛け軸、ウェア、

ろうそく、線香、経本、

それからブログとお絵かきのために

必要な写真機と

それらを入れるずた袋、

あっと、危うく

「輪袈裟」を忘れるところでした。

そう、そう前回の四国巡りで

「こんな掛け軸を買ったよ」と

友達にメールで知らせたら、

こんな掛け軸入れを作ってくれました。

肩にかけるひもの長さが

調整できる優れものです。

むむ~、もうこんな立派な入れ物に

掛け軸入れて持ち歩いているだけで、

まるで先達のようではありませんか。

あ、そうそうもう一つ

持って行かないといけないのが、

賽銭です。

三社ぐらいでしたら

なんとなくある小銭で

足りそうなんですが、

これから1泊とかでいくと

10寺ほど回ることもあるので、

あらかじめ小銭を

用意しておかなければなりません。

で、金額はというと、

先日箕面のお寺に行ったときに

調べたように一回につき、

doironの場合は5円玉が

二枚くらいがよさそうです。

1枚だとたださりげなく

「ご縁」をになるわけで、

まあそれでも全然かまわないのですが、

2枚だと「重ね重ねご縁がありますように」

とちょっとありがたいかな

と思ったわけですよね。

ひとつの寺の単位でいうと、

本堂と太子堂がありますから

どっちにも賽銭を入れるわけで

五円玉計4枚が必要。

となると10寺回るとなると

40枚もの5円玉が必要

となりますよね。

こうなったらもうあらかじめ

貯めて用意しておく

必要がありますねえ。

でもねえ、デスクのところに

貯金箱を置いてためても、

ひと月で40枚ためられるでしょうか。

これはむつかしいですねえ。

事前に銀行に行かないと

いけないのでしょうか。

むむ~と考えていた時に

はっとグッドアイデアが浮かびました。

少し前から義母さんの持ち物を

片付けていたんです。

そしたらね、5円玉を大量に編み込んだ

「兜」が出てきたんですよ。

これ。

母さんに聞くと「もういらないよ」

というのですが、捨てるわけにもいきません。

かといってずっと飾っておくだけで、

色もくすんできてしまいますし

どうしようかと悩んでいたんです。

そうなんです。

この兜を解体して、

出てきた5円玉を賽銭にすれば、

義母さんの供養にもなるという

グッドアイデアがありました。

これはきっとこんな時のために

残されていたんでしょう。

せっかくですのでハサミ、

カッターを用意して、

この「兜」解体作業を

手早く行うことにしました。

新聞チラシを用意して

そのうえで始めます・・・

がひもが固い~。

なのでなかなかハサミの羽が入りません。

仕方ないので最初は

でっかいカッターでひもを

がりがりと砕いていきます。

そうしてパーツを7つくらいに分けて、

ここからははさみも駆使して

ばらしていきます。

そうして集まったのが、

これ。

全部で259枚使われていました。

しかし、このコインも後始末をしないと

賽銭にはしにくい状態です。

さっそくネットで調べたら

五円玉を磨くのには酢酸類が

いいようですので、

さっそく古い洗面器に

お金と酢を入れてつけておきました。

そしたら翌日にはこんなぴかぴかに。

あれ、写真撮影でピカピカ度がよくわかりません。

☆☆☆

でも、うん、これで賽銭の心配は

少しの間はなくなりましたね。

では出発地へと向かいましょう、

続く。

60歳を迎えたからだろう、

同窓会の話がいっぺんに盛り上がってきた。

この夏には、中学校、高校、大学と

3つの同窓会が行われるのだ。

で、先日高校の同窓会が

堺市内のホテルで行われた。

高校3年の時にホームルーム委員長を

やってたこともあって、

20歳の時に同窓会を

計画し行って以来なので

40年ぶりの同窓会となる。

今回は学年全員の同窓会であった。

友達から退職通知のはがきが来たりすると、

「同窓会であいましょう」と

言い合っていたのだ。

学年のクラス数は全部で9つあり、

集計後確認したら同クラスから男性7人、

女性10人くらいが集まるそうだ。

で、当日は電車でえっちらおっちらと

出かけて行った。

会場に入ると、

女性陣が3年生のクラスごとに

受付をしている。

doironの顔を見るなり

「あら~ご無沙汰しています~」

と声がかかるのだが・・・

誰だかさっぱりわからん。

すみませんと言いながら

名札の名前を見て

何となく思い出すが、

あまり顔と名前が一致しないんだよね。

ようやく「おお~」という声が

上がった女性が一人いて、

激しく盛り上がったりしたもんだ。

席は三年のクラスごとに囲まれている。

座っていると、男性陣が集まってきた。

久しぶりやなあ~とか言いつつ、

どんな仕事してたんと聞くと、

自営業あり、社員あり、公務員あり

といろいろだ。

自分の素性も明かすとともに、

「実は病気で何度か死にそうになってんけど、

まあ何とか助かってここに来れてる」

という話で盛り上がったりした。

聞けば、何人かも

やばい病気だったこともあるそうだ。

「おれは肺が1個しかないねん」とかねえ。

でもまあ座って

お酒飲みながら話していると

徐々に当時の思い出が

よみがえってきたりするもんやね。

あのころのやんちゃな思い出が

次々とよみがえってきたりしました。

自分でも覚えていないような

ばかなこともやってたみたいです。

そうそう、

それぞれがやってた運動の話になった時には、

doironの話にはまあ普通の感覚では

何を言ってるのかなかなか通じないよなあ。

トライアスロンといっただけでも

え~っと馬に乗ったり気球に乗ったり?

250キロマラソンといっても

え~っとそんな重たいもの持って走るの?

みたいな感覚なんだろうね。

でもまあ、真実を話して

結局そういうことだとわかると

みんな飛び上がって驚いてたなあ。

1、2年生の時に

同じクラスだった仲間も

次々に訪ねてきてくれた。

まあ、こっちがわかりやすい

顔つきだったこともあるだろう。

話を聞いていると、

残念ながら、

なくなっている同級生も何人かいたなあ。

40年という月日の長さを

しみじみと感じた同窓会でした。

まあ連絡先を交わした友達も

何人かいたので、

また日を改めて遊べたらいいですな。

そして、あさっての日曜日は

中学の同窓会です。

これはまあ、祭りなどを通じて

顔なじみのものもいるので、

高校ほど物珍しさはないかもしれないけど、

この年になって同窓会って

なんかとても楽しいものですね。

9月には大学の同窓会が

「金沢」で開催される。

これもまた卒業後初めてで、

めちゃ楽しみにしているのだ。

当時の地元歩きも絡めて、

楽しんでみようかな。

ま、なんにしても、

ばかな人生を送ってきましたが、

とりあえずは生きててよかったあって感じですな。

毎日、いちにちを

目いっぱい使って遊んでいる。

まあ、もちろん義母さんの住んでた

家の片付けなど用事もあるので、

それも片づけてはいたりするのだが、

とにかくまあ起きている間は

目いっぱい動いている。

最近は、風景画のお絵かき方法を

ちょろっと勉強しつつ、

四国の絵をかきだしたり

し始めているのだ。

しかし、それに専念してしまうと、

その他のやりたいことが

おろそかになってしまうんだよね。

外を歩きに行ったり、

山に出かけたりができなくなる。

やりたいことはいっぱいあるのだ。

まあ、そういうお出かけは

今の季節と体のことを考えたら、

気候的にちょうどいいのかも

しれないのだが、

歩きで出会える満足感が

なくなるのと同時に、

いちにちの消費エネルギーが、

がくんと少なくなってしまう

のが困りものだ。

絵を描き続けたりすると、

脳みそがエネルギーを消費するようで

それはそれでまあいいのだが、

運動のエネルギー消費とは

かなり異なるんだよね。

なので、そんな日が続くと

体の奥のほうで何かがムズムズと

動き出してくるような気がします。

う~ん、このエネルギーを

何か有効に使えないもの

に使えないかといろいろと考えたところ、

睡眠時間7時間半を

6時間半に減らし、

朝歩いてみるのはどうか

ということになったのでした。

まあ、それなら何とかできるだろう。

ということで先日から

朝早くに歩き出すようになった。

こんなけ遊んでまだ寝る時間を削って

遊ぶかっていう感じやけどね。

時間は5時から6時の間で歩く。

朝焼けの空がこんな感じだと、

涼しくて気持ちがいいね。

歩くのは昨春に開通した南海中央線。

ここは歩道(赤色)と自転車道(青色)

に分かれているから快調です。

植え込みの中には

こっそりこんなお知らせが

置かれていました。

ふ~ん気持ちのいい道だから

歩く人が多いようです。

で、最近夏休みに入ったからか、

子供連れで歩いている人を

良く見かけるのだ。

が、たいていは親子とも携帯と

にらめっこしつつ歩いている。

そうかあ、あのゲームの登場は、

こんな早朝の歩く人の姿まで

変えてしまったんやねえ。

自分もちょっとやってみるかと

ダウンロードしたのですが、

認証がどうしてもうまくいかず、

まだ遊べたりはしていません。

ま、こんなに忙しいのだから、

別にいいんですけどね。

一時間歩いて、家に帰ったら

おなかがすいてすいて

そこで朝食はちょうどなんですが、

ここで頑張って食べたら

飽きませんね。

腹八分目で我慢しておきましょう。

それにしてもこんなに朝早く起きだして、

近所をプラプラ歩くって、

やっぱり年取ったんやなあって

実感してしまいますねえ。

いや、こういう気持ちにも

早くなれないとね~。

あ、そうそう、最近我が市内に

オズミンのこういうプレートが

はられるようになりました。

doironが所属している安全委員会で

作成したものです。

現在、市内には9か所で張られています。

「交差点では安全に!」

走る人も自転車乗る人も

このプレート見たら思い出してね。

これに関する国際認証の会議本番が

来月早々行われますので、

こちらもちょっとワクワクしている

今日この頃なのです。

もう子供たちも夏休みで、

すっかり夏になりましたねえ。

庭にも空蝉が

びっくりするようなところにくっついています。

ある日突然郵便受けのすぐ下に

くっついていたこともあって、

朝、新聞を取りに行って

びっくりしたことがあります。

つかみそうになって

いっぺんに目が覚めました。

まあいいか、

とつけたままにしておくと、

この接着力というのは強力ですねえ。

どしゃぶりの雨が降っても

くっついたまま落ちないようです。

今年も熱―い、熱―い、

大好きな夏が来ますねえ。

でもそんなこと言ってるから

脱水でこういう体に良くないんですね。

これまで以上に体を水などで

冷やしつつ夏を楽しまないと

いけませんね。

で、そんな季節になると、

ちょっと目に付くようになるのが、

ミセスが鬼のように怖がる

「ゴキブリ」。

先日夕ご飯の時に台所の片隅で、

ちょろっと動くその姿を確認したため、

「おお~」と声を上げたミセス。

まるで「ゴジラ」の登場に慌てふためく

おばさんではありませんか。

「シンゴキブリ登場!」ですな。

近くにあった手持ち核爆弾

じゃなかったキンチョールを

もって現場に近づいてみると・・

棚の下に足がちょろと見える。

よし、ではキンチョール発射~

とスプレーを吹きかけると

棚の下に消えてしまいました。

まあ、それは仕方ないなあ。

そのうちあきらめて

出てくるだろうと食事を続けていたら、

棚の下でごそごそへんな音が

聞こえている。

キンチョールが効いているのだろう。

そこでミセスが一言。

「こんな恐ろしい部屋で

後片付けできないから、

今日はあと頼むね」と

言っているではないか。

へ~ゴキブリ一匹は恐ろしいが、

もっと体の大きいdoironは

恐ろしくないのか~

と言いたいところなのだがそこは我慢。

「はいはい」と言ってると、

さすがにキンチョール、

薬にもだえ苦しむゴキブリを

外へ引っ張り出してきたのだ。

床でもだえ苦しむゴキブリ。

慌てふためくミセスを

落ち着かせながら、

慌てず騒がずティッシュで捕獲した。

ふふふ、これでdoironの偉大さが

わかっただろう。

「ゴキブリバスターズ!doiron」

のおかげでこうして世間に

平和が訪れるのだあ

と言って聞かせてあげました。

で、「ゴキちゃんの戒名はどうする」

という冗談には

反応もしてくれなかったです。

でもまあ台所での後片付けの

用事はしなくてよくなりましたね。

まあ、それは幸せなのですが、

「あした100均にいって

ゴキブリ団子買ってきてなあ」

と別の指令を降ろされたdoironなのでした。

ああ~夏ですねえ。

さあて、勝尾寺も

ようやく本堂にたどり着きました。

十一面千手観世音菩薩を祀っています。

真言は泥から生まれて

きれいな花を咲かせることを

表しているそうです。

この本堂の周りも、

ろうそく、線香立て場があり、

納札入もおかれています。

そうかあ、納札は四国だけじゃなく

こういうお寺にもあるんですねえ。

だったら、あとで納経帳を買うときに

一緒に収め札も買っておきましょう。

で、やはりここでも賽銭をあげます。

この賽銭なんですが、

いつもいくら上げるのが

いいのか悩んでしまいます。

そりゃあ金額が多いほうが

いいのかもしれませんが、

やはり金額にはいろんな意味が

込められているようです。

例えば「五円」は良いご縁が・・

10円(5円玉2枚)は

重ね重ねご縁がありますように・・

15円(5円玉3枚)は

十分ご縁がありますように・・

20円はよいご縁がありますように

など細かく言われています。

また特別に31円(五円玉と1円玉)は

割り切れない数字であるから

恋愛継続、夫婦円満願いにいい

などと言われています。

また逆に65円はろくなご縁がない・・

75円は何のご縁もない・・

85円はやっぱりご縁がない

などというのもあるそうです。

などというのを考えると

やっぱり賽銭は頃合い枚数の

「五円玉」がいいようですね。

10円玉は「遠縁」といって

あまりよくないそうですしね。

まあ、いろいろ考えながら

入れるのも面倒といえば面倒ですから

5円玉を1枚から数枚入れるくらいが

一番良いように思えますね。

これからはデスクに小銭入れを作って、

5円玉を適当にためておくことにしましょう。

四国巡りの賽銭も

これからはそうしていくことにしましょう。

とまあ、そんな具合に

賽銭を静かに上げてお参りを済ませたら、

いよいよ本日のメインイベント

納経の時間です。

横にある納経所に入っていきました。

中に入っていきますと、

いろいろとグッズが並んでいます。

納経帳もいろいろあります。

四国の時は、逆うちの分を買ったので

1種類しかそこでは売っておらず

選択の余地はありませんでしたが、

ここではいろいろとあるので

迷ってしまいます。

金額的には1000円程度のものから

3000円程度のものがあるようです。

doironは、さほど豪勢なものもいらないので、

1冊だけきれいなお寺の

水彩画なんかのあるやつが

あったのでそれにすることにしました。

これ。

金額的には中くらいですな。

あ、納札ふだもあったので

それも一緒にカウンターにもっていき、

記帳も頼みました。

四国では、お参りに専念していただくため、

納経帳や掛札の記帳は

添乗員がやってくれるので、

まだ目の前で

自分のノートなんかに

記帳するのは見たことがないので、

ここではじっくり

観察することにしました。

まず札所の番号と梵字とお寺名の

ハンコを3つついてくれます。

一つずつ付きながら、

口で何やらお経のようなものを

唱えていました。

そしてそのあとに墨で

書き込みされます。

わかったのは「勝尾寺」と

その日の日付くらいで、

あとはなにやら達筆で書かれていますが、

さっぱりわかりません。

まあ、ありがたいものであると

眺めておきましょう。

さていよいよこれで

三十三か所の霊場巡りも始まりました。

ここでも、風景画の勉強です。

絵を描いていきましょう。

ここでは豪華な山門を書いてみました。

う~ん、まだまだごちゃごちゃしてますねえ。

もっと勉強しないとね~。

あっ、そうそうこれからは

四国巡りのときとかにも

持っていく納経帳を

三十三か所と間違えないように

気をつけなくちゃな。

まあ、こちらのほうは慌てず

ぼちぼち訪ね回る楽しみと、

できればそこに歩きも加えて、

歩きの仲間たちも一緒に、

たのしいお寺巡りをしたいなあ

と思っている今日この頃なのであります。

そうそうそれで、

徳本さんのことですが、

帰ってから境内の写真を見ていたら、

少し離れたところにあるお堂で

修業をしていたらしく、

そこへの案内板も立っていたようです。

残念、見逃してしまいました。

また東海自然歩道を歩きに

来た時にでも再び訪ねて行って

みようと思っています。

おしまい

熊野古道を歩いているときに、

いくつも見かけた

「徳本上人の名号碑」。

丸みの癖のある文字で

「南無阿弥陀仏」と刻まれており、

和歌山県内には170基ほどある

と言われています。

熊野古道歩きで何度も見かけた

この名号碑の作者である

徳本さんのことがもっと知りたくて、

ある古道歩きの帰りに、

彼が生まれたという日高郡の

「誕生院」へ行くことにしました。

(今年の1月30日の

ブログを参照してください)

その時はお寺の人が絵やグッズを使って

徳本さんのことを細かく教えてくれはり、

とても貴重な時間を過ごしました。

そんなお寺での説明の中で、

お寺の人が、

一つ気になったことを

おっしゃってました。

それはその徳本さんは当時、

箕面の勝尾寺で

厳しい修行をされていたとのことでした。

「勝尾寺」といえば、

ずーっと昔の子供のころ、

親父に山に連れて行ってもらった時に

いった記憶があります。

箕面から歩き始めて、

ポンポン山も通っている

「東海自然歩道」の経路上の

一つにもなります。

少し前から気になっていたお寺なので、

この誕生院の話を聞いた時には

これはぜひ行ってみなくては

と思っていたのです。

そこへもってきて、

このお寺は「西国三十三か所」の

札所の一つです。

先日那智の滝に行ったときに、

この三十三カ所札所巡りも

しなくてはと思っていたので、

まずはここに行って

「納経帳」を手に入れてみるか

と思い立ち、都合のいい日に

出かけてみることにしたのです。

車で約一時間かけて

寺の駐車場に入りました。

勝尾寺は、もともと昔天皇に

効能を現したところから

「天皇を助けた、王に勝った寺」

というところで「勝王寺」と

言われていましたが、

その「王」を「尾」と名前を変えて、

勝ち運のある寺として

今も親しまれています。

まずは入口の窓口で、

納経帳が買えるのか聞いてみると、

上部の納経所で並べてますからと

丁寧に答えてくれました。

おおきな山門を過ぎると

参道は池の上を進んでいきます。

手水場での手の洗い方なんかも

四国で鍛えてますから、

まあなれたものです。

手を洗ってしばらく行くと

「勝ち運ダルマ」の納めどころが

あったりしますねえ。

こんな勝敗だるまの

納めどころというお寺ですから、

よっしゃあーと

阪神タイガーズ勝利祈願に訪れる

トラファンも多いようです。

とまそんなこの寺の勝ち運の気配は

強く感じられたのですが、

肝心なものがなかったんですよ。

徳本さんの痕跡がねえ。

正面玄関から入って、

このダルマどころまでには

それらしい痕跡とかもありませんでしたね。

あるとしたら、

こんな宝物館の中かなあ。

鐘や太鼓をたたきながら

激しくお経をあげる彼の納経グッズでも

残っているのかもしれません。

入るところがなかったので

残念ながらスルーしましたけどね。

さてその先に進んでいくと

「厄年早見表」がありました。

あっ、そうでした。

doironは60歳を迎えているので、

どうやら今年が厄年なんですね。

でも、まあ一番大きな厄の一つとして

「脳梗塞」も経験しクリアしましたからね。

まあ、なんとなく周りの人々に

助けられながら生きておるわけです。

その先にあったのが「荒神さま」です。

なんでも日本最古の荒神さん

と書かれてあります。

この近くだったら「清荒神」なんかも

あるんですが、ここが最古なんですねえ。

空海が連れてきた密教の神様のおひとりです。

「厄を祓う」「難を払う」と

言われているそうです。

よくお参りしておきましょう。

その次に現れたのが「太子堂」です。

四国八十八か所を次々に並べてあります。

ぐるっと回れば、お四国一周とか。

よくあるパターンですね。

続きます。

そんな地図をカバンに入れて、

駅に戻りました。

さあてどうしよう。

雨はやはり厳しいようです。

仕方ないので雰囲気を

味わうだけにして今日は

帰ることにしました。

今日もらった資料を見ながら、

次回のウォーキングの

資料作成をしてから

じっくりとくることにしましょう。

ただ、駅前の地図を見ていると

近くには城の外堀や

城下町の名残をうかがわせるところも

ちらほらあるようですので、

雨でわやくちゃにならない程度に

下見して帰りましょう。

まず最初に行ったのが、

地図の中にこい緑に塗られた

「外堀緑地公園」というところです。

こんな門が出迎えてくれました。

外堀の整備事業の中で、

当時の城下にあった人の往来を

監視する木戸(番所)を

再現したものだそうです。

ここから中に入っていきましょう。

長い通路の横には

水路がずっと続いています。

え~っと、ここの水路やったら

中に金魚が泳いでいるかなあ

と思いましたが、

魚は一匹もいませんでしたねえ。

規制でもしているんですかねえ。

掃除のおじさんが

草刈鎌と魚の網を持っていたので、

たぶんそういう魚は

掬い取っているのかもしれませんね。

公園内の遊歩道はきれいに整備され、

緑類も多く植えられていました。

あ、休憩所もありましたよ。

「四阿」と書かれています。

「あずまや」ですねえ。

その先で立ちとまって地図も

きっちりチェックしよう

と思っていたのですが、

ちょっと雨がきつかったですねえ。

でもこの外堀の端っこまで

行ったころには、雨脚もちょっと

弱くなってきました。

では、もうちょっと予行演習するために、

頑張って近辺を歩いてみましょう。

こんな金魚のマンフタを踏みながら、

お寺や神社も眺めつつ

歩いていきますと、

あちこちの看板に「箱本13町」と

いう記載が目についてきます。

外堀の内側にある13の町が

「はこもと」という自治組織を作っています。

それらがみんな独特の

町域を繰り広げているようです。

一つ通りがかった「紺屋町」も

そのうちの一つです。

町内を大きな川が流れて、

この川の中で着物をさらしていたそうです。

近頃の観光ブームにも先立ち、

近辺で有名な金魚を持ってきて、

街の雰囲気を盛り上げています。

これがその街の映像。

川の両脇の道を車が走っているので、

ちょっと不思議な光景でした。

さあ、さてまた強く振り出した

雨の中、もう今日はこれくらいにして

帰ることにしました。

しずかな街の中の道を、

ところどころに地蔵を見ながら、

外堀の方に戻っていきます。

まあ、ひどい天気のわりに

ズボン裾をぼとぼとにしながら

中心部をきょろきょろとあるき、

次に来た時のための

いい予行演習ができました。

もらった資料でさらに調べてみると、

ほかにも「郡山城」、

「金魚資料館」、「稗田環濠集落」、

そして様々な「名所旧跡」や

「城下町町内散歩」など

見どころはいっぱいありそうですね。

また天気の良い時に

何度か訪れてこなくてはいけませんね。

そのときにはしっかりと

風格の漂う城下町郡山を

変なブログにしましょう。

とりあえず、

予告編はこんな感じでした。

おしまい。

家の事、雨のこと、

doironのなんじゃもんじゃの

予定がいろいろ重なって、

お出かけするのは

なかなか思うようにいきません。

そんな中、先日あさイチで

病院に行ったミセスから連絡があり、

義母さんの病状が落ち着いているし、

(まだこのころは落ち着いていました)

ほかにも大した用事もない

ということだったので、

小雨天気の中、

ようやくちょろっと

出かけることにしたのです。

ただねえ、この日もうっすらと

雨の降っている天気です。

どうしようかなとも思ったのですが、

うろつき心がくすぶっていますし、

もしかしたら昼間は

回復するのではないか

と予報の見通しもあったので、

それを見越して現地突入をすることにしました。

まあ晴れるとはいかないまでも、

雨が強くならなかったら

歩いてやろうかなという

決断をしたわけですな。

場所は、先日の奈良の飲み会前に

行こうと思っていていけなかった

郡山です。

ここには昔清掃工場のプールがあって

よく出かけたりしたとこです。

あ、盆梅展も行ったなあ。

まあ、なじみのない所ではないので

くるまでひとっ走りです。

時間的に強くなりつつある

雨の中を、

それでもよくなれば

という期待を込めて

向かいました。

ついたのがJRの郡山駅です。

市の名前を付けるのなら、

福島県に「郡山市」があるので

「大和郡山駅」になるのですが、

ここも郡山です。

駅名が同じということで

切符は奈良が

「(関)郡山」と印刷され、

福島が

「(北)郡山」と印刷されています。

そもそも郡山は奈良のほうが

歴史的にも有名なんですが、

先に福島県のほうが

市政を開いたので

ならは「大和郡山」になっています。

でも駅の名前には

地元民の抵抗もあって

「大和郡山」ではなく

こちらも「郡山」になっていますので、

こういう切符が出ているそうです。

そんな地元の思いの詰まった

「郡山駅」に近くの

駐車場に車を止めました。

雨はかなり降っています。

傘をさしていても

足元がびしょぬれになってきます。

あ~あ、長靴できても

よかったかなと思ったのですが、

依然藤井寺を雨中歩行したときに

様々な不具合を感じたので、

この日は普通のウォーキング用の

シューズでした。

とりあえずは、駅に行って

地図等はないか探しに行きましょう。

雨が強いので

駅の写真を撮ったつもりでも

こんなピンボケになっていました。

駅はというと、

あまり資料等はおいてないようですが、

駅の東側に観光協会があるので

行ってみましょう。

あっ、この辺にも

リニアの新設計画があるんですねえ。

生きてるうちにどこかに

リニアがオープンするのかなあ。

乗れるかなあって、

まだ大阪モノレールにも

乗ったことがないのに

偉そうなことを言ってますね。

それにしても雨はかなり激しいです。

もしこのまま雨がやまなかったら、

こんかいはここで

そんな地図や資料だけでも

手に入れて歩くのをやめ、

次回のウォーキングに

備えるつもりでした。

中に入ってみると数人が

会社みたいに黙々と働いてはります。

ここはちょっと思い切って

「地図とかもらいますね~」

と声をあげてみました。

女の子が「どうぞ~」と

言ってくれましたが

「こんな雨に歩く格好の変な奴」

とうわさされたかもしれませんね。

まあ、こちらは周りを気にせず、

もう自分のペースで遊んでいるので

気にはしませんがね。

職場の片隅にいろんな地図等が

置かれてありましたので、

手に入れました。

こんな資料です。

見ていると、ここは金魚と

お城が売り物のようです。

かつてdoironのいる和泉も領地になるなど、

城主はいろいろと変わりましたが、

柳沢家が郡山15万石の領主

となってからは、商売や文化、

そして金魚養殖などで

発展して来たようです。

雨の中、予告編が続きます。

義母さんは、

亡くなる前の意識がしっかりしているときに、

自分の葬式のことでも

いろんな指示を残していた。

まずは自分の葬式に来てもらう

お寺は「OO寺」にしてほしい

といってあった。

そのときはさりげなく聞いていたのだが、

そのお寺はdoironのブログにも

何回か登場したお寺だった。

立派な樹木があって

その樹木のことを何度も取り上げた、

紀州街道の近くにあるお寺だ。

最初名前を聞いているだけでは

ピンと来なかったが、

実際に葬式時にお寺さんと

話をしているうちに

「あれっ、もしかして」

とお寺の位置を確認したら、

その寺に間違いありませんでした。

義母さんは僕のブログなんか

見ていないのですが、

まあなんとも奇遇なお寺選びでしたねえ。

次に、

自分がなくなったときに着る着物も

指示してありました。

なんてことはない

普通の浴衣着だったのだが、

なんか思い出があるのでしょう。

「お出かけ着」

とわざわざ書き残した

袋の中に入れてありました。

なくなったときに看護師さんに

この服を着せてあげてください

といってわたすと、

あとで

「あの服、脇のところが

やぶれてますけどいいですか」

と聞いてきました。

自分で着物の仕立てもできる

人だったので、

もうそれは承知の上だったのでしょう。

「それでいいです」

とお願いしておきました。

そして葬式の写真はこれを使ってな、

と言って渡されてあった

写真がありました。

小さな写真なんで

引き伸ばしたらボケボケになるよ

といったものの、

「いやこれでええねん」

と引き下がりませんでしたので、

それを使いました。

でも最近の写真技術はいいですねえ。

思ったよりはクリアに

仕上げてくれました。

戒名に使う文字も自分で決めてありました。

自分が、四柱推命をやってた頃に

使っていた屋号で漢字二文字です。

お寺さんに言うと

「いい名前ですねえ。使わせていただきます」

と快く受けてくれはりました。

そのほか病院の治療のことも

事細かく支持されてあって、

ほぼ全部その通りに

してあげれたと思っています。

なにからなにまで自分のことを、

こだわりぬいて決めてあった義母さん。

最後にこんなことも言ってはりました。

「あのねえ、私があちらの世界に

いくときはねえ、

家族の体の中にある悪いものも

すべて持って行ってあげるから安心しとき」ってね。

いやあそれは本当にありがたいことですねえ。

義母さん、もう天国につきましたかあ。