龍田大社のお参りも終えたので、

再び龍田古道を出て歩いて行きましょう。

今日はまだまだ信貴山下を経て、

王子まで歩いて行く予定です。

道は田舎の旧道って感じです。

神社の方に向かってか、

屋根の上には鍾馗様がおられました。

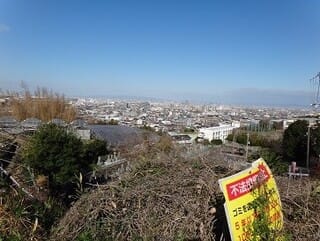

左手の方には龍田山や信貴山があり、

そこから下りてくる斜面のような道を

横切るように道は続いています。

また右手には広大な大和盆地が

広がっています。

なかなか感じのいい道が続きますね。

このあたりは「毛無の丘」といわれています。

ああ~妙に親しみのある名前ですね。

昔は草木も生えない不毛の地だったそうですが、

今は豊かな田畑が広がっています。

あ、足元には三郷町のマンふたがありましたよ。

紅葉と大和川が刻まれていますねえ。

しかも紅葉は龍田大社神紋の八葉紅葉。

普通紅葉は七葉で書かれることが多いのですが、

きっちり八葉です。

でもこの車止めの絵は、七葉ですねえ。

土木担当者の知識は低いなあ。

そして、ここにも飛び出し坊やが

置かれていますが、

う~ん薄毛の坊主ですねえ。

このあたりは毛無しやでという、

深―い意味があるんですかねえ。

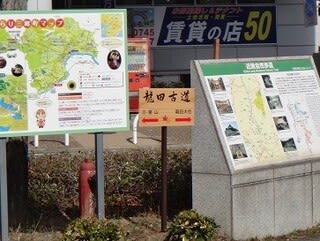

そしてこれは龍田大社へ

まっすぐの道標ですねえ。

あっ、三郷町がやっているのかなあ、

古社寺史跡めぐりコース

なんていうコースもあるようです。

またネットで検索しておきましょう。

出来立ての新しい三郷中学の横を通ると、

ここでは体育館の下らしきところが

消防団の詰め所になっていますねえ。

消防団は地域の人たちで作る消防組織。

このあたりは昔からの場所ですから

こういう地域の活動も

盛んなんでしょうねえ。

さてコースは大和川沿いの道に出てきました。

このあたり川はくにゃっと曲がっています。

そして川の向こう側は王寺町ですね。

こんな道端の地蔵とか見ながら進んでいくと、

近鉄生駒線の信貴山下駅に到着です。

駅前には大きな図書館がありますね。

そしてこの電車が「東信貴鋼索線」の

ケーブルカー。

駅前の道を見てみると、

見事な登りの道路がまっすぐ

続いています。

これが鋼索線の後にあたる道ですね。

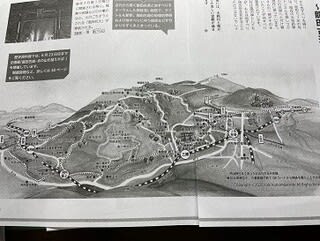

これをずっと歩いてゆき、

途中から登山道で信貴山の

朝護孫子寺に上がっていくという、

散策コースがあるようです。

これはまた別の日に行かないといけませんね。

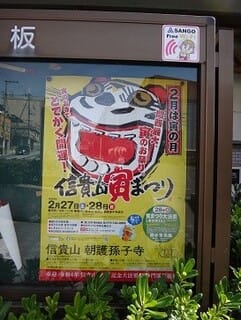

あ、ちなみに朝護孫子寺というのは

敏達天皇11年(582年)に寅の年、

寅の月、寅の日、寅の刻に四天王の

一つである毘沙門天を聖徳太子が感得して

創建されたお寺という言い伝えがあります。

あちこちに寅の張り子があるそうです。

あ、そうかあそれで先程家の前に寅が

置かれている家があったのですね。

ジャイアンツファンはすめませんなあ。

あ、ここには日本遺産の認定記念証が

ありますねえ。

とまあこの後の活動にも夢を走らせながら、

王子に向かって進んでいきましょう。

途中町役場もあり、

商工会議所では「たつたひめ」の

ピンバッジを売っていたので購入しましたよ。

次の次の龍田古道歩きで

法隆寺まで行った時に

ピンバッジ取り付け式を行いましょう。

ふたたび大和川に出て、

ここからしばらく河川敷を歩きました。

あ、こんな距離表が立っていますよ。

河口まで23.2キロかなあ。

ちょっと文字が読み切れなかったです。

その先でわかくさ橋を渡ったところで

すぐに王子駅に到着です。

王子をねえしばらく歩くか

とも思ったのですが、

駅前施設で食事をしたら、

もうこの辺は龍田古道じゃないし、

もうこころは帰宅道です。

ここの駅から三郷町まで

電車に乗って車で帰宅しました。

そうそうこの王子駅は建物の構造が

継ぎ足しとかあって興味深いものがあると、

先日行った講演会(別日に記載予定)で

言ってましたねえ。

次の龍田古道歩きの時に

また確認してみましょう。

とりあえず第2弾はこれでおしまいです。

さて、これでご愛読いただいた

ハブ ア ナイス doi!は終了です。

新たに、もう ハブ ア ナイス doi!2が

始まっています。

今読まれたブログの末尾に「2」を付けるだけで

行くことができます。

上の部分をクリックしてください。

どうかよろしくお願いします。