おはようございます!

先日、インターネット版官報が登記に利用できるようになったのよ♪。。。という記事を書きまして。。。。

⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/370be49c574d3c9f2435aa3bb0fac85c

当然、ワタクシ自身も、何度かインターネット版官報を利用して登記申請をしておりマス (-_-;)

ケドねっ!!!

50%くらいの確率で「補正!!!」って電話がかかってくるんです。。。補正じゃないのに。。。ぶぅぅ~ "(-""-)"

なので、「紙」を提出しなくて済むように、対応方法についてお知らせしておきたいと思いマスっ (*^-^*)

本日は、登記申請書に添付するファイルの作成(?)方法について。。。。でございマス♪

正しいファイルを添付しないとハナシになりませんのでね~。。。!(^^)!

1. まずは、このHP https://kanpou.npb.go.jp/ から該当の公告が掲載されたページを表示させます。

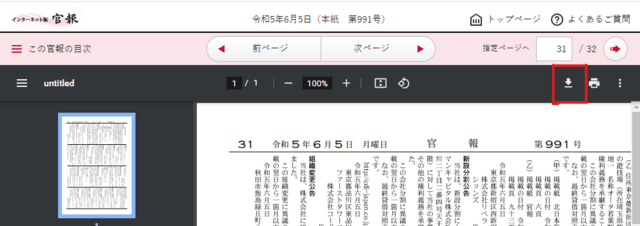

2. そのページをダウンロードします。

【↑↑↑ 四角部分(ダウンロードマーク)をクリック】

無料版の場合、掲載から90日間はダウンロード可能ですが、公告が掲載されたら速やかにダウンロードすることをお勧めいたします(^^♪

3.ダウンロードしましたら、適宜のファイル名に変更することができます。

ただし、ファイル名として使えない文字がありますので、ご注意ください m(__)m

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/faq/faq_110.html#FQ201101110040

4.次に、ダウンロードしたファイルを開き、有効性の確認をします。

「署名パネル」をクリック⇒「バージョン1」をクリック⇒「署名の詳細」をクリック⇒「証明書の詳細」をクリック⇒証明書ビューアの「詳細」タブをクリック⇒証明書データの「発行者」をクリック

という操作をした状態が上の図表でございます。

ここに「SECOM Passport for Members PUB CA8」と表示されていることを確認しましょう♪

手書き部分がきれいじゃナイケド、ご容赦を!

。。。これで、ダウンロードしたファイルの有効性と、電子証明書の確認ができました !(^^)!

【注意事項】

1.紙の場合は、「公告を証する書面」として添付する際に、赤鉛筆などで「該当の公告を枠で囲う」という作業が必要なんですが、インターネット版官報の場合はコレをする必要はございません。

(できないんだけどね~。。。(^^;))

2.また、このファイルを印刷して添付することはできません。

「紙」で提出する場合は、必ず、原本還付の手続きが必要になりますんで、ご注意を!

3.「書面申請」をする場合は、USBメモリ等にファイルを格納して提出することもできます。

この場合は、ファイル名などを誤っていてもエラーになりませんので、十分ご注意くださいませ m(__)m

(間違えると。。。。ホントに補正です(^^;))

では、本日はこの辺で!

次回へ続く~♪