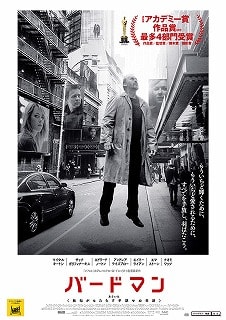

『バードマンあるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』を渋谷シネマライズで見ました。

(1)本作(注1)は、本年度のアカデミー賞作品賞を獲得した作品ということで、映画館に行ってきました。

本作の冒頭では、レイモンド・カーヴァーの詩が掲げられ、そしてタイトルクレジット。

次いで、ロケットらしきものが空を飛んだかと思うと、ブロードウェイの劇場の楽屋の場面となって、男がパンツ一枚の格好で空中浮揚しています。

男は、主人公のリーガン(マイケル・キートン)。そのモノローグが入ります、「なんでこうなった。酷い楽屋だな。股間のような臭いだ。俺達の居場所じゃない」。

それから、彼のパソコンに、娘のサム(エマ・ストーン)からスカイプで連絡が入ります。

彼女が「パパ、何の花がいい?」と尋ねるので、リーガンが「何かいい匂いがするもの」と答えると、サムは「皆キムチの臭がする!」と言い(注2)、更にリーガンが「見栄えのいいもの、ただバラはダメだ」と応じたりします。

そんな時に、「皆が待っている」との連絡が入り、リーガンは楽屋から舞台に向かいます。

舞台では、リーガンが脚色した戯曲の稽古が行われますが、リーガンが自ら演出し主役も務めます。

どうやら、数十年前に映画『バードマン』で一世を風靡しながらも、今や鳴かず飛ばずになっているリーガンが、この舞台に再起をかけようとしているようです。

そんなことが果たしてうまくいくのでしょうか、………?

本作は、昔はスーパーヒーロー映画の主役として世界的なスターだった男が、その後の長い低迷状態を抜け出そうと、自分で脚色・演出・主演を務める作品をブロードウェイの舞台に掛けようとする物語。主人公の内心の声や妄想がそのまま地続きで映像になったりするなど、舞台初日までのハチャメチャな状況が一層混乱した感じで描き出されますが、実に興味深い作品に仕上がっています(注3)。

(2)下記の(5)で触れる前田有一氏が、本作を「ハリウッド内幕的な物語」と規定し、「とくに、アメコミ映画に興味がない、アメリカのショウビズ界にもまたしかり、なによりマイケル・キートンがどういう人生を歩んできた人か知らない。そういう人は、遠慮しておいた方が無難である」と述べています。

となるとクマネズミは、前田氏の言う「遠慮しておいた方が無難」な種族に属するようです。というのも、主役を務めるマイケル・キートンについて、今までその出演映画を見たことがありませんから、彼が「どういう人生を歩んできた人か知らない」わけで、アメコミについても、それほど「興味がない」ので、見たことがある作品といえば『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』とか『キック・アス』くらいですし(『ダークナイト』も見ましたが記事をアップしませんでした)、さらに「アメリカのショウビズ界」の状況などまるでわかりませんから。

にもかかわらず、クマネズミは、この作品を随分と面白く見ることが出来ました。

例えば、

イ)本作は、レイモンド・カーヴァーの小説を軸にしながら(注4)、徹頭徹尾、愛をめぐるお話となっていて、特に、リーガンとサムとの関係は、『インターステラー』のクーパーとマーフとの関係を思い起こさせるものがあり、アメコミ映画などの情報にそれほど通じていない者でも、十分に楽しむことができます。

ロ)本作の冒頭で早速空中浮揚のシーンがあることからもわかるように、映画の中では現実と内面・妄想との境目がなく、簡単にリーガンは二つの領域を行き来します。といって、観客はそれで混乱するわけではなく、むしろ映画の厚みが増している感じがします。

なお、この空中浮揚は、イニャリトゥ監督の前の映画『BIUTIFUL ビューティフル』のラスト近くで描き出される臨死体験の模様(天井から死にゆく自分の姿を見る)に通じるところがあるのかもしれません。

ハ)上のことにも関連しますが、イニャリトゥ監督は、最初から最後まであたかもワンカットで撮影したかのように全体を構成していますが、そのことによって、リーガンが舞台を迎えるまでの混乱の中で次第に追い詰められていく様が観客側にうまく伝わってくるように思います(注5)。

この点について、前出の前田有一氏は、「本作のカメラワークに新鮮さは薄い」として、「巷で言われているほどワンカット長回しをほめたたえる気にはならない」と述べていますが、問題は手法が新しいかどうかではなく、何がそれによって描き出されているのか、ということではないでしょうか?

(3)加えて、大層トリビアルながらも面白いことがいくつも転がっているなと思いました。

例えば、

イ)本作は、むしろ文学方面に少しでも通じていると一層面白いかも知れません。

例えば、レイモンド・カーヴァーです。

なにしろ、リーガンがブロードウェイの舞台で上演しようとしているのは、カーヴァーの短編小説『愛について語るときに我々の語ること』をリーガンが脚色したものなのですから(注6)。

ただ、映画の冒頭でレイモンド・カーヴァーの詩が引用され、字幕では「君は何を望んだのだ?/“愛される者”と呼ばれ 愛されてると感じること」となっていますが、ここは村上春樹氏の訳(注7)、「君はいったい何を望んだのだろう?/それは、自らを愛されるものと呼ぶこと、自らをこの世界にあって愛されるものと感じること」の方が適切なのでは、と思われます(注8)。

他人からどう見られるかではなく、むしろ自分自身を自分でどのように見るのかが大事なんだということではないでしょうか?

ロ)リーガンは、楽屋で、上演する劇のことでジャーナリストたちのインタビューを受けるのですが、その際、ある記者が、「なぜ、漫画の主役を演じることからレイモンド・カーヴァーの小説を上演することに?」と尋ね、加えて「お分かりでしょうが、フランスの哲学者のロラン・バルトは、昔、神話とか叙事詩でなされたことが、今や洗剤のCMや漫画でなされている、と述べています」(注9)などとリーガンに言います。

リーガンは面食らってしまうものの、この質問は、バルトを知らない他の記者がとんでもない質問をするものですから(注10)、立ち消えになってしまいます。

ハ)劇場用パンフレットに掲載されているインタビューで、エマ・ストーンは、「25テイクも撮影した時は、楽屋で座っていても自分のセリフも言えなくなっていた。………、ある段階を通過すると、決まった型にはまったようになって、呼吸をしている、完璧に振り付けされた機械のように動けるようになるの」と述べています。

もしかしたらこの状態は、前々回の拙エントリの(3)で取り上げた三浦哲哉著『映画とは何か フランス映画思想史』(筑摩選書)が言う「モデルたちの自動的な身体」(あるいは「自動運動」)に該当するのではないでしょうか?

なにしろ、同書によれば、ある女優の言ですが、「(ロベール・ブレッソン監督の撮影では)ショット毎に20回から75回ものテイクを重ねる日々が続いた」とのことですから(同書P.140)!

(4)ただ、しいて難を言えば、

例えば、

イ)リーガンのこれまでの経歴からしたら、映画の中でタビサ(リンゼイ・ダンカン)という著名な批評家が言うこと(注11)が、常識的には正しいのではと思えます。

いくら、リーガンが学生の頃、演技をレイモンド・カーヴァーに褒められているとしても(注12)、それだけでは優れた戯曲は書けないでしょうし、また舞台の上での訓練を十分に受けていない者がいきなり主役を演じたり演出家になったりするのも酷く難しいのではないでしょうか?

たとえ、リーガンという名前によってブロードウェイでの上演が可能になるとしても、もとよりその成功などはリーガン本人によっても考えられないのではと思われます。

ロ)それが、実弾入りのピストルをリーガンが本番で発射するだけのことで逆転し、タビサは翌日の新聞のトップに、リーガンの芝居を「スーパーリアリズム」だと絶賛する記事(見出しが「The Unexpected Virtue of Ignorance」!)を書いてしまうのです(注13)。

ですが、本来のリアルな演劇というものはそういうことで達成されるのでしょうか?

なんだか、本来の狙いとはかけ離れた演劇の本筋以外のところでリーガンが賞賛されるだけのことではないか、とも思えてしまいます。

ハ)また、リーガンは内心のバードマンの声(注14)に促されて次第に自信を取り戻し、初日の舞台に出て行くのですが、これは単に昔の栄光にすがりついているだけのことであり、この舞台上演をキッカケに新しい自分を創りだそうということになっていないようにも見えるところです。

ただ、これらの点などは制作側で予め織り込み済みのことであり、としたら、こうした事柄を踏まえた上で、映画全体を見直していく必要があるのかもしれません。

(5)渡まち子氏は、「元ヒーロー役者が現実と虚構の間で追いつめられていく様を描く「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」。奇抜な映像と役者の演技合戦、ひねった映画批判と見どころ満載の傑作」として95点をつけています。

前田有一氏は、「本作は、ハリウッド業界人がわがことのように感じられるこうした主人公の境遇に、うまいこと共感できる人以外にとっては、地雷になりかねない作品である」として55点をつけています。

中条省平氏は、「手持ちカメラによる長回しが活用されて、ハリウッドの大作というより、実験映画のような生々しい臨場感がみなぎっている。そこに芸術派監督アレハンドロ・G・イニャリトゥの高度な技術的達成が見られる」として★4つ(見逃せない)をつけています。

藤原帰一氏は、「この「バードマン」も、楽屋オチやテクニックを取り除くと、自分に意味はあるのかという叫びが聞こえるところはまるで同じ。ただ今回は、叫びが生々しくても目を背けようとは思わない。観客に耳を傾けさせる表現の工夫があるからです」と述べています。

森直人氏は、「全編ワンカットのように切れ目のない映像が、舞台裏の臨場感と共に、精神の牢獄をさまよう閉塞感を演出するのが驚異的だ。観客はリーガンの脳を通してすべてを見るような、特異な体験を味わうだろう」と述べています。

(注1)本作の監督は、『BIUTIFUL ビューティフル』のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ。

(注2)韓国人が経営する店だからでしょう。

(注3)最近では、出演者のうち、代役としてリーガンの劇に出演するマイクを演じるエドワード・ノートンは『グランド・ブダペスト・ホテル』、エマ・ストーンは『マジック・イン・ムーンライト』、リーガンの劇でマイクの相手役レズリーに扮するナオミ・ワッツは『美しい絵の崩壊』、プロデューサー役のジェイク役のザック・ガリフィナーキスは『ハングオ-バー/消えた花ムコと史上最悪の二日酔い-』で、それぞれ見ました。

(注4)劇場用パンフレット掲載の巽孝之氏による「RAYMOND CARVER」が、簡にして要を得た解説となっています。

(注5)劇場用パンフレットのインタビュー記事において、イニャリトゥ監督は、「リーガンの視点になって、劇場の中や廊下を歩きながら感じている彼の絶望を観客にも感じてほしい」と述べています。

(注6)映画から伺われる劇中劇は、マイク(エドワード・ノートン)とレズリー(ナオミ・ワッツ)の夫婦ともう一組の夫婦が4人でキッチンで酒を飲みながら愛について昔話をし、とくにマイクの話に登場するレズリーの元彼の役をリーガンが演じているものと思われます(ラストでは、寝室にいるマイクとレズリーのところにリーガンが突然現れてピストル自殺するのでしょう。レズリーの元彼を演じるリーガンがこの劇の主役ということは、リーガンの戯曲では、原作よりもマイクの話に焦点が当てられているように思われます)。

(注7)村上春樹訳『Carver’s Dozen―レイモンド・カーヴァー傑作選』(1994年、中央公論社)所収の「おしまいの断片」より(同書P.295)。

(注8)レイモンド・カーヴァーの「Last Fragment」の該当箇所は、「And what did you want ?/To call myself beloved, to feel myself/beloved on the earth」。

(注9)今更ながらのロラン・バルトですが、これは、彼の『Mythologies』〔1957:邦訳『現代社会の神話―1957』(みすず書房)〕所収の「石鹸と洗剤」などによっているのでしょう。

(注10)その記者は「顔の若返りのために豚の精液を注射しているって本当か?」と尋ね、リーガンは「そんなのは嘘だ」と答えます。

(注11)タビサは、バーで近づいてきたリーガンに対し、「あなたは、いい芝居があの劇場で上演されるのを邪魔した。ここは演劇界。あなたみたいのが、主演・演出・脚本なんてするのは許せない。あなたは、役者じゃない、タダの有名人にすぎない」と言います。

なお、マイクも、「俺の舞台」と言うリーガンに対して、「あんたを除く名優の舞台」と言い返します。

(注12)リーガンは、カーヴァーが書いてくれた手紙を後生大事に持っていて、それをタビサに見せます。ただ、カーヴァーは小説家であり、演劇方面にどれだけ通じていたのでしょうか(このサイトの記事によれば、映画用脚本を書いているようですが、戯曲は書いていないものと思います)?

(注13)芝居が終わると、タビサは、誰よりも早く椅子から立ち上がって出口に向かいます。

(注14)バードマンは、リーガンに対し「お前はもっとすごいやつだ。舞台のバカよりはるかに大物だ。カムバックしよう。スーパーヒーローの道を拓いたんだ。不死鳥の復活だ。何千ものスクリーンでお前は輝いた。お前は重力に勝てる。お前ならできる」などと語りかけます。

★★★★☆☆

象のロケット:バードマンあるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)

(1)本作(注1)は、本年度のアカデミー賞作品賞を獲得した作品ということで、映画館に行ってきました。

本作の冒頭では、レイモンド・カーヴァーの詩が掲げられ、そしてタイトルクレジット。

次いで、ロケットらしきものが空を飛んだかと思うと、ブロードウェイの劇場の楽屋の場面となって、男がパンツ一枚の格好で空中浮揚しています。

男は、主人公のリーガン(マイケル・キートン)。そのモノローグが入ります、「なんでこうなった。酷い楽屋だな。股間のような臭いだ。俺達の居場所じゃない」。

それから、彼のパソコンに、娘のサム(エマ・ストーン)からスカイプで連絡が入ります。

彼女が「パパ、何の花がいい?」と尋ねるので、リーガンが「何かいい匂いがするもの」と答えると、サムは「皆キムチの臭がする!」と言い(注2)、更にリーガンが「見栄えのいいもの、ただバラはダメだ」と応じたりします。

そんな時に、「皆が待っている」との連絡が入り、リーガンは楽屋から舞台に向かいます。

舞台では、リーガンが脚色した戯曲の稽古が行われますが、リーガンが自ら演出し主役も務めます。

どうやら、数十年前に映画『バードマン』で一世を風靡しながらも、今や鳴かず飛ばずになっているリーガンが、この舞台に再起をかけようとしているようです。

そんなことが果たしてうまくいくのでしょうか、………?

本作は、昔はスーパーヒーロー映画の主役として世界的なスターだった男が、その後の長い低迷状態を抜け出そうと、自分で脚色・演出・主演を務める作品をブロードウェイの舞台に掛けようとする物語。主人公の内心の声や妄想がそのまま地続きで映像になったりするなど、舞台初日までのハチャメチャな状況が一層混乱した感じで描き出されますが、実に興味深い作品に仕上がっています(注3)。

(2)下記の(5)で触れる前田有一氏が、本作を「ハリウッド内幕的な物語」と規定し、「とくに、アメコミ映画に興味がない、アメリカのショウビズ界にもまたしかり、なによりマイケル・キートンがどういう人生を歩んできた人か知らない。そういう人は、遠慮しておいた方が無難である」と述べています。

となるとクマネズミは、前田氏の言う「遠慮しておいた方が無難」な種族に属するようです。というのも、主役を務めるマイケル・キートンについて、今までその出演映画を見たことがありませんから、彼が「どういう人生を歩んできた人か知らない」わけで、アメコミについても、それほど「興味がない」ので、見たことがある作品といえば『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』とか『キック・アス』くらいですし(『ダークナイト』も見ましたが記事をアップしませんでした)、さらに「アメリカのショウビズ界」の状況などまるでわかりませんから。

にもかかわらず、クマネズミは、この作品を随分と面白く見ることが出来ました。

例えば、

イ)本作は、レイモンド・カーヴァーの小説を軸にしながら(注4)、徹頭徹尾、愛をめぐるお話となっていて、特に、リーガンとサムとの関係は、『インターステラー』のクーパーとマーフとの関係を思い起こさせるものがあり、アメコミ映画などの情報にそれほど通じていない者でも、十分に楽しむことができます。

ロ)本作の冒頭で早速空中浮揚のシーンがあることからもわかるように、映画の中では現実と内面・妄想との境目がなく、簡単にリーガンは二つの領域を行き来します。といって、観客はそれで混乱するわけではなく、むしろ映画の厚みが増している感じがします。

なお、この空中浮揚は、イニャリトゥ監督の前の映画『BIUTIFUL ビューティフル』のラスト近くで描き出される臨死体験の模様(天井から死にゆく自分の姿を見る)に通じるところがあるのかもしれません。

ハ)上のことにも関連しますが、イニャリトゥ監督は、最初から最後まであたかもワンカットで撮影したかのように全体を構成していますが、そのことによって、リーガンが舞台を迎えるまでの混乱の中で次第に追い詰められていく様が観客側にうまく伝わってくるように思います(注5)。

この点について、前出の前田有一氏は、「本作のカメラワークに新鮮さは薄い」として、「巷で言われているほどワンカット長回しをほめたたえる気にはならない」と述べていますが、問題は手法が新しいかどうかではなく、何がそれによって描き出されているのか、ということではないでしょうか?

(3)加えて、大層トリビアルながらも面白いことがいくつも転がっているなと思いました。

例えば、

イ)本作は、むしろ文学方面に少しでも通じていると一層面白いかも知れません。

例えば、レイモンド・カーヴァーです。

なにしろ、リーガンがブロードウェイの舞台で上演しようとしているのは、カーヴァーの短編小説『愛について語るときに我々の語ること』をリーガンが脚色したものなのですから(注6)。

ただ、映画の冒頭でレイモンド・カーヴァーの詩が引用され、字幕では「君は何を望んだのだ?/“愛される者”と呼ばれ 愛されてると感じること」となっていますが、ここは村上春樹氏の訳(注7)、「君はいったい何を望んだのだろう?/それは、自らを愛されるものと呼ぶこと、自らをこの世界にあって愛されるものと感じること」の方が適切なのでは、と思われます(注8)。

他人からどう見られるかではなく、むしろ自分自身を自分でどのように見るのかが大事なんだということではないでしょうか?

ロ)リーガンは、楽屋で、上演する劇のことでジャーナリストたちのインタビューを受けるのですが、その際、ある記者が、「なぜ、漫画の主役を演じることからレイモンド・カーヴァーの小説を上演することに?」と尋ね、加えて「お分かりでしょうが、フランスの哲学者のロラン・バルトは、昔、神話とか叙事詩でなされたことが、今や洗剤のCMや漫画でなされている、と述べています」(注9)などとリーガンに言います。

リーガンは面食らってしまうものの、この質問は、バルトを知らない他の記者がとんでもない質問をするものですから(注10)、立ち消えになってしまいます。

ハ)劇場用パンフレットに掲載されているインタビューで、エマ・ストーンは、「25テイクも撮影した時は、楽屋で座っていても自分のセリフも言えなくなっていた。………、ある段階を通過すると、決まった型にはまったようになって、呼吸をしている、完璧に振り付けされた機械のように動けるようになるの」と述べています。

もしかしたらこの状態は、前々回の拙エントリの(3)で取り上げた三浦哲哉著『映画とは何か フランス映画思想史』(筑摩選書)が言う「モデルたちの自動的な身体」(あるいは「自動運動」)に該当するのではないでしょうか?

なにしろ、同書によれば、ある女優の言ですが、「(ロベール・ブレッソン監督の撮影では)ショット毎に20回から75回ものテイクを重ねる日々が続いた」とのことですから(同書P.140)!

(4)ただ、しいて難を言えば、

例えば、

イ)リーガンのこれまでの経歴からしたら、映画の中でタビサ(リンゼイ・ダンカン)という著名な批評家が言うこと(注11)が、常識的には正しいのではと思えます。

いくら、リーガンが学生の頃、演技をレイモンド・カーヴァーに褒められているとしても(注12)、それだけでは優れた戯曲は書けないでしょうし、また舞台の上での訓練を十分に受けていない者がいきなり主役を演じたり演出家になったりするのも酷く難しいのではないでしょうか?

たとえ、リーガンという名前によってブロードウェイでの上演が可能になるとしても、もとよりその成功などはリーガン本人によっても考えられないのではと思われます。

ロ)それが、実弾入りのピストルをリーガンが本番で発射するだけのことで逆転し、タビサは翌日の新聞のトップに、リーガンの芝居を「スーパーリアリズム」だと絶賛する記事(見出しが「The Unexpected Virtue of Ignorance」!)を書いてしまうのです(注13)。

ですが、本来のリアルな演劇というものはそういうことで達成されるのでしょうか?

なんだか、本来の狙いとはかけ離れた演劇の本筋以外のところでリーガンが賞賛されるだけのことではないか、とも思えてしまいます。

ハ)また、リーガンは内心のバードマンの声(注14)に促されて次第に自信を取り戻し、初日の舞台に出て行くのですが、これは単に昔の栄光にすがりついているだけのことであり、この舞台上演をキッカケに新しい自分を創りだそうということになっていないようにも見えるところです。

ただ、これらの点などは制作側で予め織り込み済みのことであり、としたら、こうした事柄を踏まえた上で、映画全体を見直していく必要があるのかもしれません。

(5)渡まち子氏は、「元ヒーロー役者が現実と虚構の間で追いつめられていく様を描く「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」。奇抜な映像と役者の演技合戦、ひねった映画批判と見どころ満載の傑作」として95点をつけています。

前田有一氏は、「本作は、ハリウッド業界人がわがことのように感じられるこうした主人公の境遇に、うまいこと共感できる人以外にとっては、地雷になりかねない作品である」として55点をつけています。

中条省平氏は、「手持ちカメラによる長回しが活用されて、ハリウッドの大作というより、実験映画のような生々しい臨場感がみなぎっている。そこに芸術派監督アレハンドロ・G・イニャリトゥの高度な技術的達成が見られる」として★4つ(見逃せない)をつけています。

藤原帰一氏は、「この「バードマン」も、楽屋オチやテクニックを取り除くと、自分に意味はあるのかという叫びが聞こえるところはまるで同じ。ただ今回は、叫びが生々しくても目を背けようとは思わない。観客に耳を傾けさせる表現の工夫があるからです」と述べています。

森直人氏は、「全編ワンカットのように切れ目のない映像が、舞台裏の臨場感と共に、精神の牢獄をさまよう閉塞感を演出するのが驚異的だ。観客はリーガンの脳を通してすべてを見るような、特異な体験を味わうだろう」と述べています。

(注1)本作の監督は、『BIUTIFUL ビューティフル』のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ。

(注2)韓国人が経営する店だからでしょう。

(注3)最近では、出演者のうち、代役としてリーガンの劇に出演するマイクを演じるエドワード・ノートンは『グランド・ブダペスト・ホテル』、エマ・ストーンは『マジック・イン・ムーンライト』、リーガンの劇でマイクの相手役レズリーに扮するナオミ・ワッツは『美しい絵の崩壊』、プロデューサー役のジェイク役のザック・ガリフィナーキスは『ハングオ-バー/消えた花ムコと史上最悪の二日酔い-』で、それぞれ見ました。

(注4)劇場用パンフレット掲載の巽孝之氏による「RAYMOND CARVER」が、簡にして要を得た解説となっています。

(注5)劇場用パンフレットのインタビュー記事において、イニャリトゥ監督は、「リーガンの視点になって、劇場の中や廊下を歩きながら感じている彼の絶望を観客にも感じてほしい」と述べています。

(注6)映画から伺われる劇中劇は、マイク(エドワード・ノートン)とレズリー(ナオミ・ワッツ)の夫婦ともう一組の夫婦が4人でキッチンで酒を飲みながら愛について昔話をし、とくにマイクの話に登場するレズリーの元彼の役をリーガンが演じているものと思われます(ラストでは、寝室にいるマイクとレズリーのところにリーガンが突然現れてピストル自殺するのでしょう。レズリーの元彼を演じるリーガンがこの劇の主役ということは、リーガンの戯曲では、原作よりもマイクの話に焦点が当てられているように思われます)。

(注7)村上春樹訳『Carver’s Dozen―レイモンド・カーヴァー傑作選』(1994年、中央公論社)所収の「おしまいの断片」より(同書P.295)。

(注8)レイモンド・カーヴァーの「Last Fragment」の該当箇所は、「And what did you want ?/To call myself beloved, to feel myself/beloved on the earth」。

(注9)今更ながらのロラン・バルトですが、これは、彼の『Mythologies』〔1957:邦訳『現代社会の神話―1957』(みすず書房)〕所収の「石鹸と洗剤」などによっているのでしょう。

(注10)その記者は「顔の若返りのために豚の精液を注射しているって本当か?」と尋ね、リーガンは「そんなのは嘘だ」と答えます。

(注11)タビサは、バーで近づいてきたリーガンに対し、「あなたは、いい芝居があの劇場で上演されるのを邪魔した。ここは演劇界。あなたみたいのが、主演・演出・脚本なんてするのは許せない。あなたは、役者じゃない、タダの有名人にすぎない」と言います。

なお、マイクも、「俺の舞台」と言うリーガンに対して、「あんたを除く名優の舞台」と言い返します。

(注12)リーガンは、カーヴァーが書いてくれた手紙を後生大事に持っていて、それをタビサに見せます。ただ、カーヴァーは小説家であり、演劇方面にどれだけ通じていたのでしょうか(このサイトの記事によれば、映画用脚本を書いているようですが、戯曲は書いていないものと思います)?

(注13)芝居が終わると、タビサは、誰よりも早く椅子から立ち上がって出口に向かいます。

(注14)バードマンは、リーガンに対し「お前はもっとすごいやつだ。舞台のバカよりはるかに大物だ。カムバックしよう。スーパーヒーローの道を拓いたんだ。不死鳥の復活だ。何千ものスクリーンでお前は輝いた。お前は重力に勝てる。お前ならできる」などと語りかけます。

★★★★☆☆

象のロケット:バードマンあるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)