先程、ときおり愛読している朝日新聞社系の基幹サイト【AERA dot.(ドット)】を見ている中、

【「私の老後は死んでから」帯津先生の養生訓 】と見出しを見てしまった。

私は過ぎし2010年8月下旬の頃に、私は医学博士で病院長の帯津良一さんに、紙上でめぐり逢えた。

新聞の出版広告で偶然に読み、この雑誌が女性月刊誌の『婦人公論』と知り、

私は恥ずかしながら買い求めて、精読したりした。

《・・(略)・・私の理想は、「達者でポックリ」逝くことです。

死ぬ直前まで自分の足で歩き、自分の口で食べ、自分の頭で考えることができる。

「寝たきり」とは180度対照的な死に方が、「達者でポックリ」だと言えるでしょう。

・・

人生は生老病死ーーつまり死も含めて、丸ごと自分の人生なのだから、

「死に時」も「死に方」も自分らしくありたいという考えが基本です。

「いたずらに死を恐れるあまり不要に長生きしても意味がない」と考えるようになったのは、

このホリスティック医学の考え方に共鳴し、

その理念に基づいて自らの病院を設立した40半ば以降です。

・・

私もブラッと飲みに行けなくなったら、そろそろ「死に時」ですかねぇ(笑)。

理想は、下町の小料理店に出向き、さぁ、今日は何をツマミに飲もうかなとワクワクして暖簾をくぐっているときに、

心筋梗塞でバタッと倒れるなんていうのがいいですね。

年齢に関していえば、80歳くらいまで生きれば十分ではないですか。

もちろん、肉体面でも精神面でも人それぞれ個人差がありますから一概には言えません。

しかし、自力で自由に動けるのは、せいぜい80代まででしょう。

90代になると、何かしら衰え、欠けてくる。

いくら頭がしっかりとしている人でも、足腰が立たなくなったり、その逆のケースも起こります。

ましてや100歳なんて、どんな人でもポンコツになっているはずですよ(笑)。

おめでたいと言うけれど、100歳以上は、やはり「生き過ぎ」だと私は思います。

これとこれができなくなったら、自分はそろそろ「死に時」かもしれない。

その線引きは人それぞれですし、それがわかれば、

「生きているうちにこれだけはやり遂げておこう」という人生のテーマも見えてくる。

つまり、自分にとってベストな「死に時」を考えことは、

今、生きているこの時間を最大限に充実させて生きていくことにもつながるのである。(略)・・》

このようなことを私は深く学び、今後の確かな晩年期の導きの御人にめぐり逢えた、と深く感じて、

これ以降、帯津良一さんの言動、ご著書も購読したりして、信愛を重ねている。

このような心情を重ねてきた私は、今回の記事を読んだりした・・。

この記事の原文は『週刊朝日』の2017年9月1日号に掲載された記事のひとつであり、

朝日新聞社系の基幹サイト【AERA dot.(ドット)】に2017年8月23日に配信されて、

無断ながら転載させて頂く。

《・・「私の老後は死んでから」帯津先生の養生訓

西洋医学だけでなく、さまざまな療法でがんに立ち向かい、

人間をまるごととらえるホリスティック医学を提唱する帯津良一(おびつ・りょういち)氏。

帯津氏が、貝原益軒の『養生訓』を元に、自身の“養生訓”を明かす。

* * *

【貝原益軒 養生訓】(巻第一の18)

人の身は百年を以て期(ご)とす。

上寿(じゅ)は百歳、中寿は八十、下寿は六十なり。六十以上は長生なり。

「人の身は百年を以て期とす」(巻第一の18)

期とは期限、最期の意味です。

つまり、人の寿命は100歳が、上限だと言っているのです。

最近の日本では100歳を超えて活躍する人が増えてきて注目されていますが、

まあ、現代でも100歳程度が上限といえます。

江戸時代にして100歳までは生きられると語った益軒は、さすが人の寿命のことがよくわかっていました。

そして「上寿は百歳、中寿は八十、下寿は六十なり。六十以上は長生なり」(同)と続けます。

80歳と60歳は確かに節目ですね。

私も80歳を過ぎて、新たな地平が開けてきた気がしています。

江戸時代の人たちの寿命は、正確にはよくわかりませんが、

益軒は、「世上の人を見るに、下寿をたもつ人すくなく、五十以下短命なる人多し」(同)と言っています。

織田信長が京都本能寺で明智光秀に襲われて自刃(じじん)する前に舞ったという幸若(こうわか)舞曲の「敦盛」に、

「人間五十年、化天(けてん)の内をくらぶれば夢まぼろしのごとくなり。

一度生をうけ滅(めっ)せぬ者のあるべきか」

とありますから、その頃は人生50年と考えるのが普通だったのでしょう。

李白と並ぶ中国の詩人、杜甫(712年~770年)が詠んだ「曲江(きょくこう)」の一節はこうです。

「酒債(しゅさい)は尋常、行く処に有り。人生七十古来稀(まれ)なり」

酒の借金はいつも行くところ、どこにでもある。

だが、人生は短く、70歳まで生きた人は、ごく稀なのだ。

生きている間は、酒を楽しもうではないか、というのです。

いい詩ですね。「七十古来稀なり」というのは、そこまで生きれば十分だということでしょう。

益軒は「五十以下短命なる人多し」に続けて、

「50になっていれば、不夭(ふよう)といって若死(わかじ)にとはいわない。

人の命は、なぜこんなに短いものなのか。

これはひとえに養生の術がないからだ。

短命は生まれつきのものではなく、10人に9人は、自分で命を縮めている。

養生の大事さがわかるというものである」(同)と語っています。

また「人は50歳にならないと後悔することも多く、人生の道理も楽しみもわからない。

50歳にならずに、死ぬのは不幸である。

いかにしても50歳を超えて、60歳以上になるべきである。

人の命は我にあり、天にあらず、といわれている。

人の力によって、どうにでもなるのだ。それを疑ってはいけない」(巻第一の19)とも説いています。

「青雲の志」という言葉があります。

立身出世を目指す意味で使われることが多いのですが、

それだけでなく辞書には「聖賢(せいけん)の人になろうとする志」とも書かれています。

私はこの言葉が好きで、私自身も青雲の志を持って生きてきたつもりです。

しかし、聖賢の人になるには、どのくらい寿命があったらいいのでしょうか。

80歳を過ぎましたが、まだまだ、聖賢の人には、ほど遠いのです。

だから、最近はこう思うようにしています。

あの世に行っても青雲の志を持ち続けよう。

私の老後は死んでからです。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

周知の通り、帯津 良一さんは、西洋医学に中国医学や代替療法を取り入れ、

医療の東西融合という新機軸を基に、がん患者などの治療に当たり、

人間をまるごと捉えるホリスティック医学の第一人者として、ご活躍される中、

帯津三敬病院の名誉院長されている御方である。

こうした中、数多くの書物を著作されたり、講演、そして著名人との対談などもされ、

意欲、気迫に満ちた人である。

今回、「私の老後は、死んでから」と私は学び、

読み終わった後、恐れ入りました、と呟(つぶや)くばかりであった。

私はまもなく73歳になる年金生活の身であるが、

午前中のひととき、平素の買物を家内から依頼された品を求める買物メール老ボーイとなっている、

この後は、帰宅した後は、私は独りで外出して、

自宅から3キロ以内の周辺にある遊歩道、小公園などを散策して、季節のうつろいを享受している。

こうした根底として、いつの日にか認知症、或いは脳梗塞などの難病に遭遇したら、

ささやかな願いも叶えられなく困窮するので、ひたすら歩き、ときおり大股で歩いたり、

或いは足早に歩くことが多くなっている。

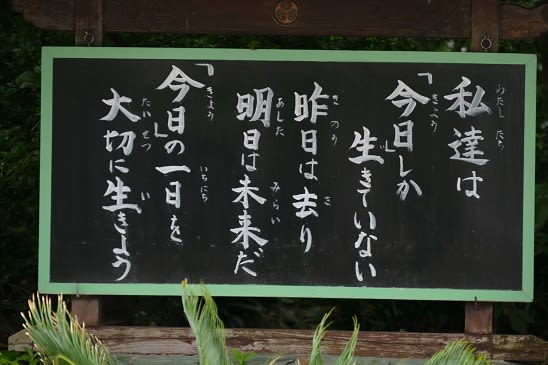

こうした中、私は昨年の5月、旅先の寺院で見かけた扁額(へんがく)のように掲げられた一節に瞬時に魅了されて、

これ以来、齢ばかり重ねた私の信条としている。

やがて私は何とか後期高齢者の入門の75歳まで健康寿命を念願したり、

これ以降は余生だ、と思ったりしている。

そして男性の平均寿命80歳となっているが、この時に健康寿命で誕生日を迎えられたら、

神様か仏様に、ひたすら感謝する、このように私は深く願ったりしてきた。

こうした私は、帯津良一さんの「私の老後は、死んでから」、

改めて、恐れ入りました、と重ねたりしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、無上の喜びです♪![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()