5月21日の金環日食は志摩のホテルで見た。京都でレンタカーを借りて伊勢神宮~志摩~那智大社~串本~白浜~海南~大阪と紀伊半島をぐるっと一周し、また京都へ戻る2泊3日の旅である。同行者は妻、娘二人、徳島の母の総勢5人で息子は学校に行くと称して参加しなかった。旅の最大の目的は、白浜の南方熊楠記念館と海南の藤白坂で絞殺された有間皇子の碑を訪ねることである。

観測グラスを持ってなかったので鏡に反射させた壁に写る太陽を撮ろうとしていたところ、うまく雲を通して金環を撮ることができた。

上は、南方熊楠記念館の屋上から見た神島(かしま)と、記念館前の天皇御製の歌碑

雨にけふる神島を見て 紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ

1929年熊楠と神島で会った昭和天皇が、33年後の1962年に亡き熊楠を回想し詠んだ歌である。わずか30分程度だったが熊楠によるご進講は忘れがたいものだったと想像できる。記念館は白浜の岬突端の京大白浜水族館の奥の丘の上に建ち、周囲の森は植物園のようになっていてよく手入れがされていた。(http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/index.html) 記念館の展示は、熊楠の生涯が通観できるように簡潔に並べられ、わかりやすく非常に有意義だった。白浜には15年以上も前に家族と徳島の母の6人で訪ねているが、そのころは南方熊楠の存在さえ知らなかった。そのとき幼子中心で行ったアドベンチャーワールドや京大白浜水族館や三段壁は今回すべてパスした。

記念館web-siteより

記念館web-siteより

鶴見和子の「南方熊楠」は彼の生涯を最大もらさず紹介しているので記念館でも新しい知見はなかった。しかし、本では想像するしかなかった熊楠の書いた粘菌のスケッチ、英語の文章、当時の写真などの実物に触れることができたことは、400円という入館料も含めて有意義で大満足だった。ちなみに、誰が行くのかわからないがクジラで有名な太地町でたまたま通り過ぎた有名プロ野球選手の記念館の入館料は2000円だった。

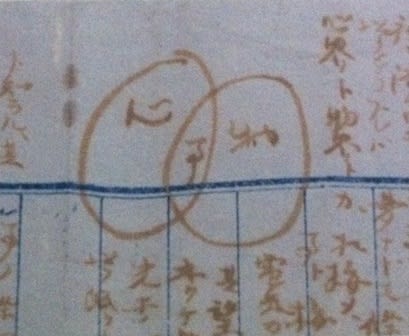

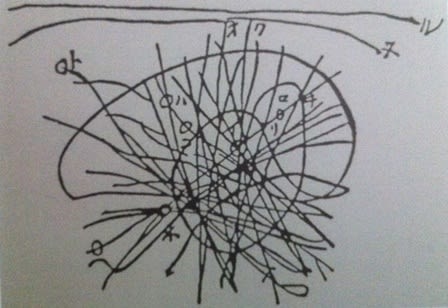

記念館展示品の孫文が熊楠に宛てた英語の手紙を途中まで読んだが、熊楠へ返信が遅れたことのお詫びからはじまる手紙は孫文の人柄と二人の関係が偲ばれるものだった。記念館で買った松居竜五著「クマグスの森」のIII章「内的宇宙へ」は興味深かった。熊楠が”「物」と「心」の接触によって生ずる「事」の世界を学問の対象にしたい”と語っている個所であり、「事」の事例として夢を分析していることであり、真言密教の発想を借りて自然科学から人文学までのさまざまな学問分野を統合する学問モデルを表そうとした「南方マンダラ」である。

左:松井竜五「クマグスの森」より 右:記念館で買った絵葉書の南方マンダラ

心と物は別の事象ではではなく相互に干渉し事が生じる。夢は自分の精神の中に外からの事象が入り込み形作られていく。ということを熊楠は自分の夢を分析することで確かめようとし、晩年の熊楠の日記は夢を書き留める夢日記のようになっているらしい。荘子は”胡蝶の夢”で、夢も現実も一つの変化のあらわれであり相対差別すべきものではないという万物斉同の思想を展開する。老荘思想を基本に据えた淮南子は、道(哲学)と事(現実)という分け方をしていて、この場合の”事”は熊楠のいう”物”に相当し彼の”事”とは異なる。しかし、淮南子が道(哲学=形而上=心)と事(現実=形而下=物)の統合を目指すのと、熊楠が心と物を統合しようとする点はまったく同じである。アインシュタインも最後は神の声を聴いた(これは嘘らしい)というように、自然科学を極めると形而上の境地に入っていくと言われるが、真言宗徒であり、てんかんを持っていた熊楠はより以上に形而上的な世界に近かっただろうし、研究対象が動物か植物か区別ががつかない変形菌だったことも輪廻や空を説く仏教世界につながっていたのではと想像される。

熊楠と同郷の明恵上人は同じように夢を書き残した。白洲正子の描く「明恵上人」の生涯にはまったく共感できなかったが、明恵の夢を分析し本の解説を書いた河合隼雄の明恵論が白洲正子の本文より面白く分かりやすかったことを思い出す。

今回、田辺の南方熊楠顕彰館には行かなかった。事前にネットで顕彰館の存在を確認していたが、近代的な建物と顕彰館という名前に、どこか”うさんくさい”感じがしたので旅程に入れなかった。しかし、よく調べてみると当時のままの熊楠旧宅を併設しており、熊楠の田辺での生活に触れることができたのにと、立ち寄らなかったことをちょっぴり後悔している。