この何日間は、気持ちよい秋晴れの日が続いています。

でも、日中は暑くなりますので、やはり散策は朝のうちです。

昨日は、嵯峨野祇王寺に秋の草花を見に行ってきました。

私の大好きな祇王寺、今回も期待を裏切ることはありませんでした。

ニシキギの紅葉が出迎えてくれます。

これからもっと赤くなります。

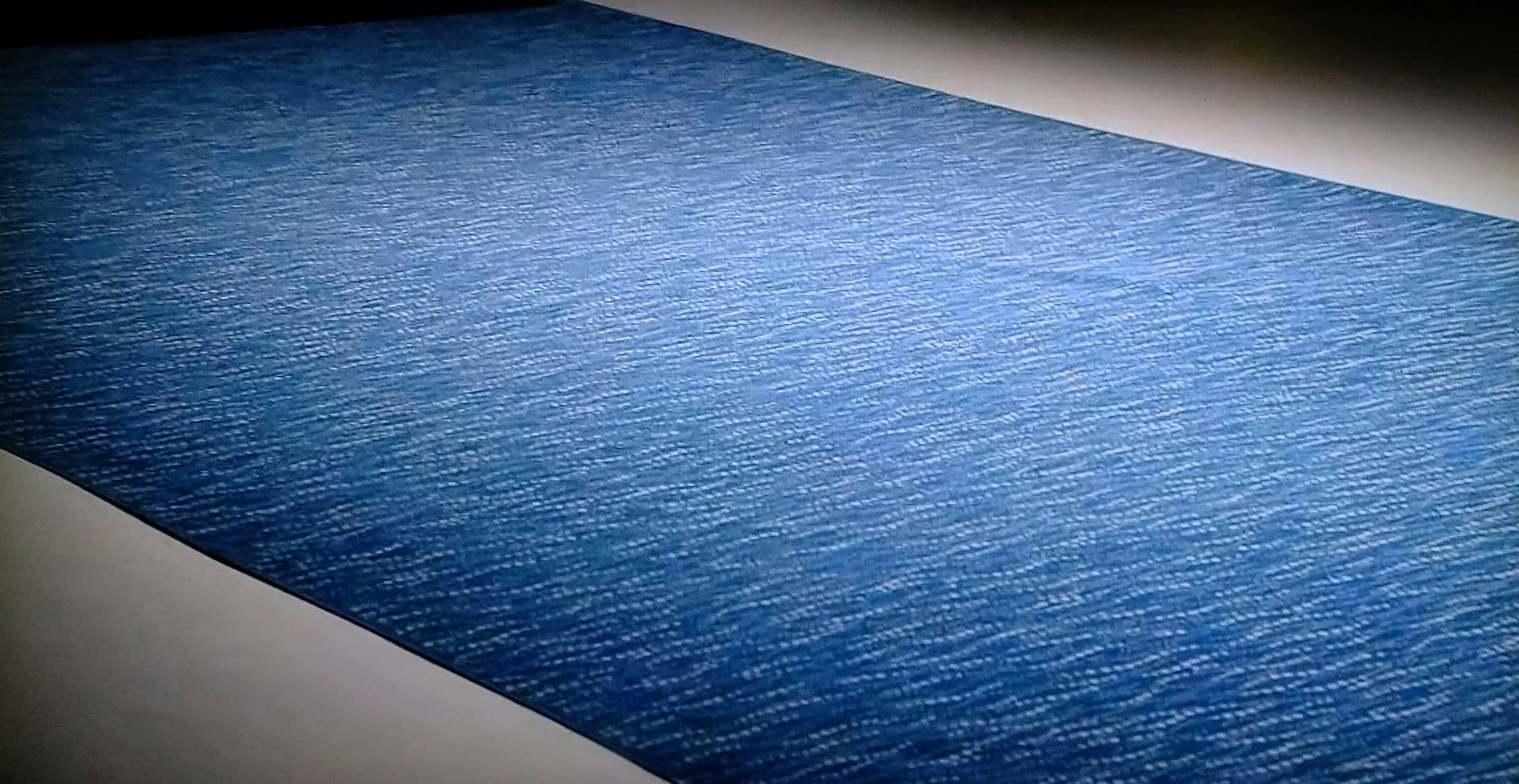

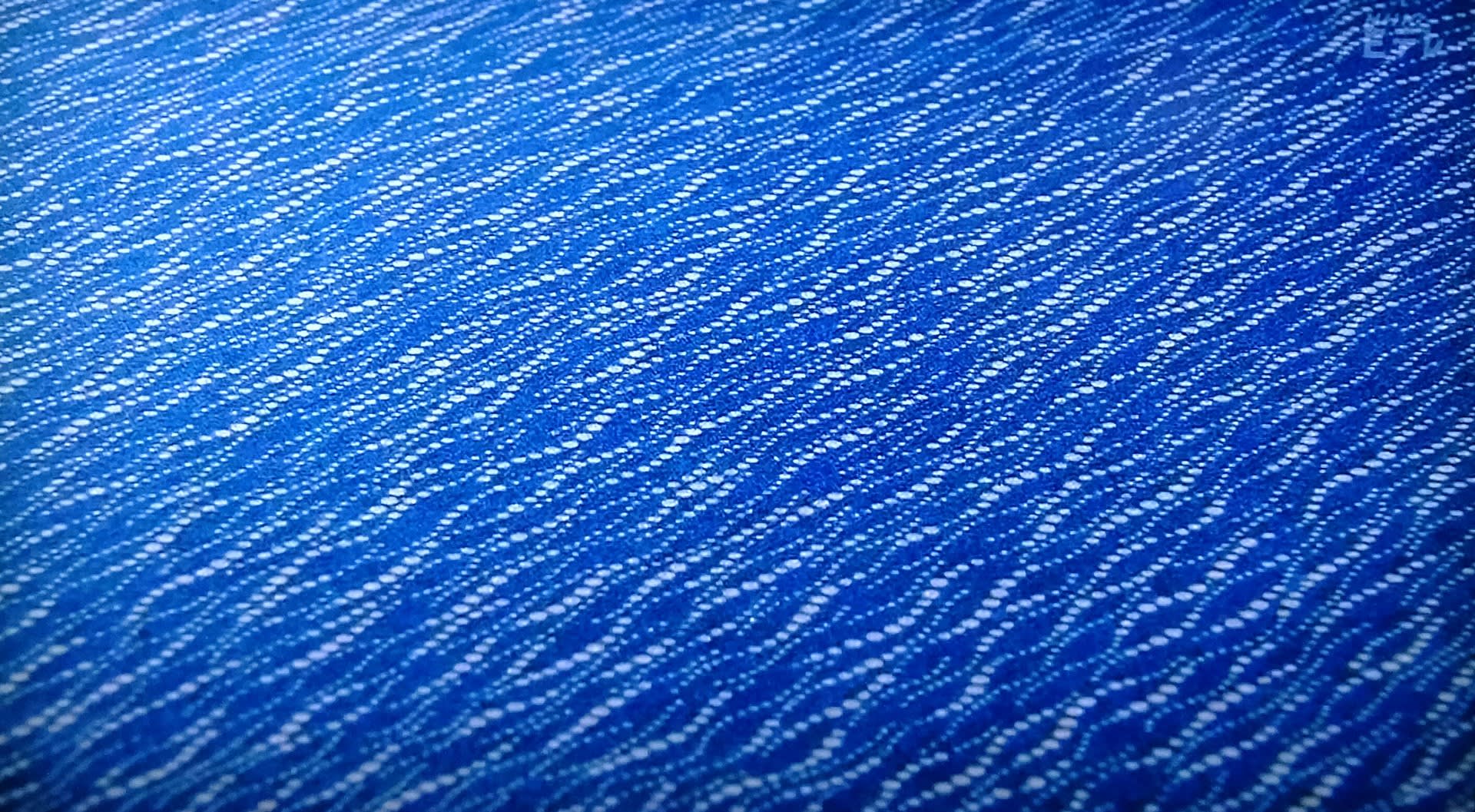

相変わらず、苔が美しい、幻想的な景色です。

水が撒かれたシダは、生き生きしています。

この景色を見たくて、いつも訪れています。

昨日撮影した祇王寺の草花を紹介しましょう。

ツバキの実です。

草庵に秋の草花が生けられています。

山芍薬の熟した実です。

ピラミッドアジサイがまだ咲いていました。

鬼柚子です。

蹲(つくばい)とギボウシ

アケビの実です。

子どもの頃、山に入っては取って食しました。

ムラサキシキブ

大イヌタデ生けられていました。

趣があります。

今が見頃のタマアジサイです。

キレンゲショウマです。

草庵です。

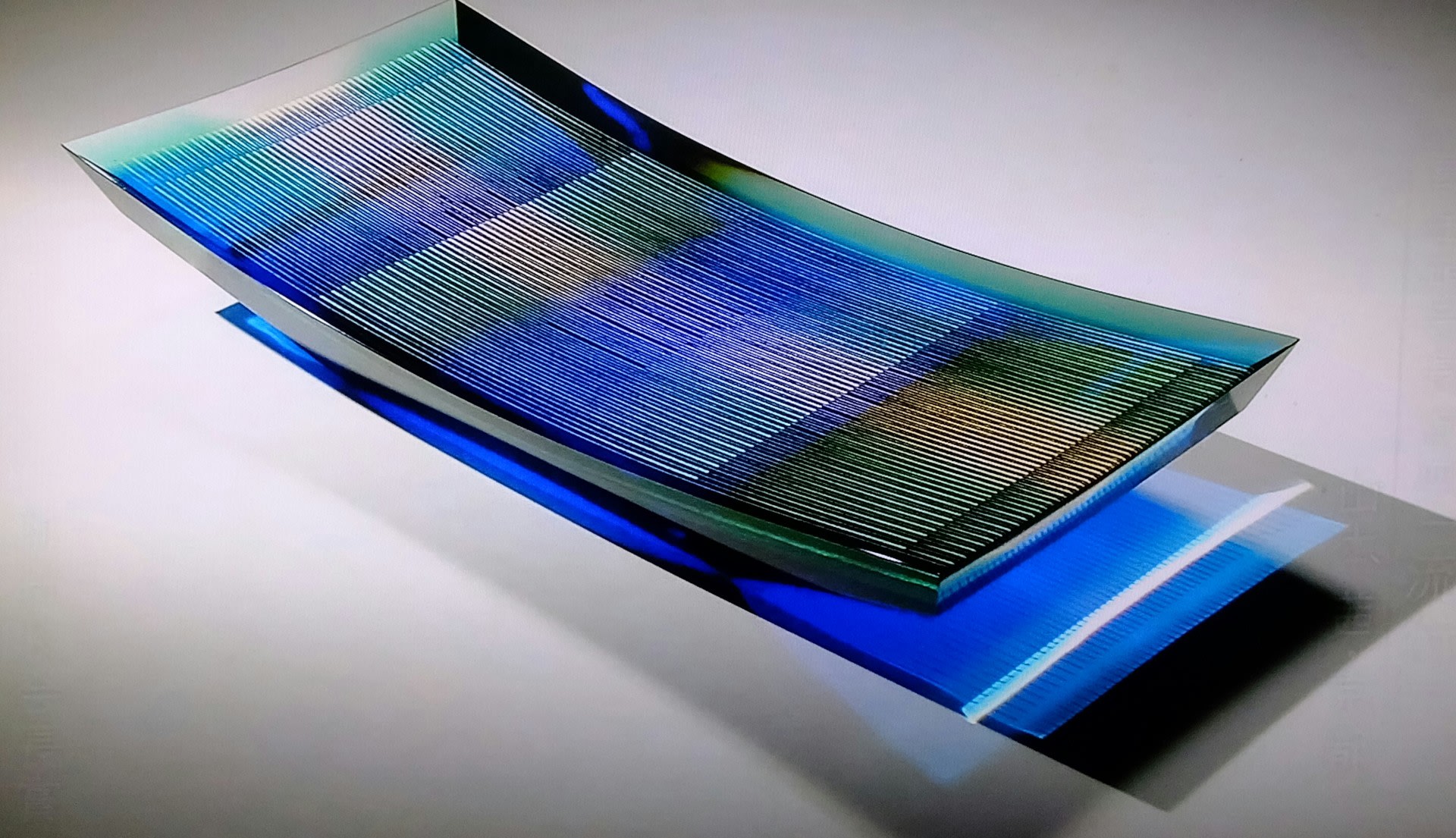

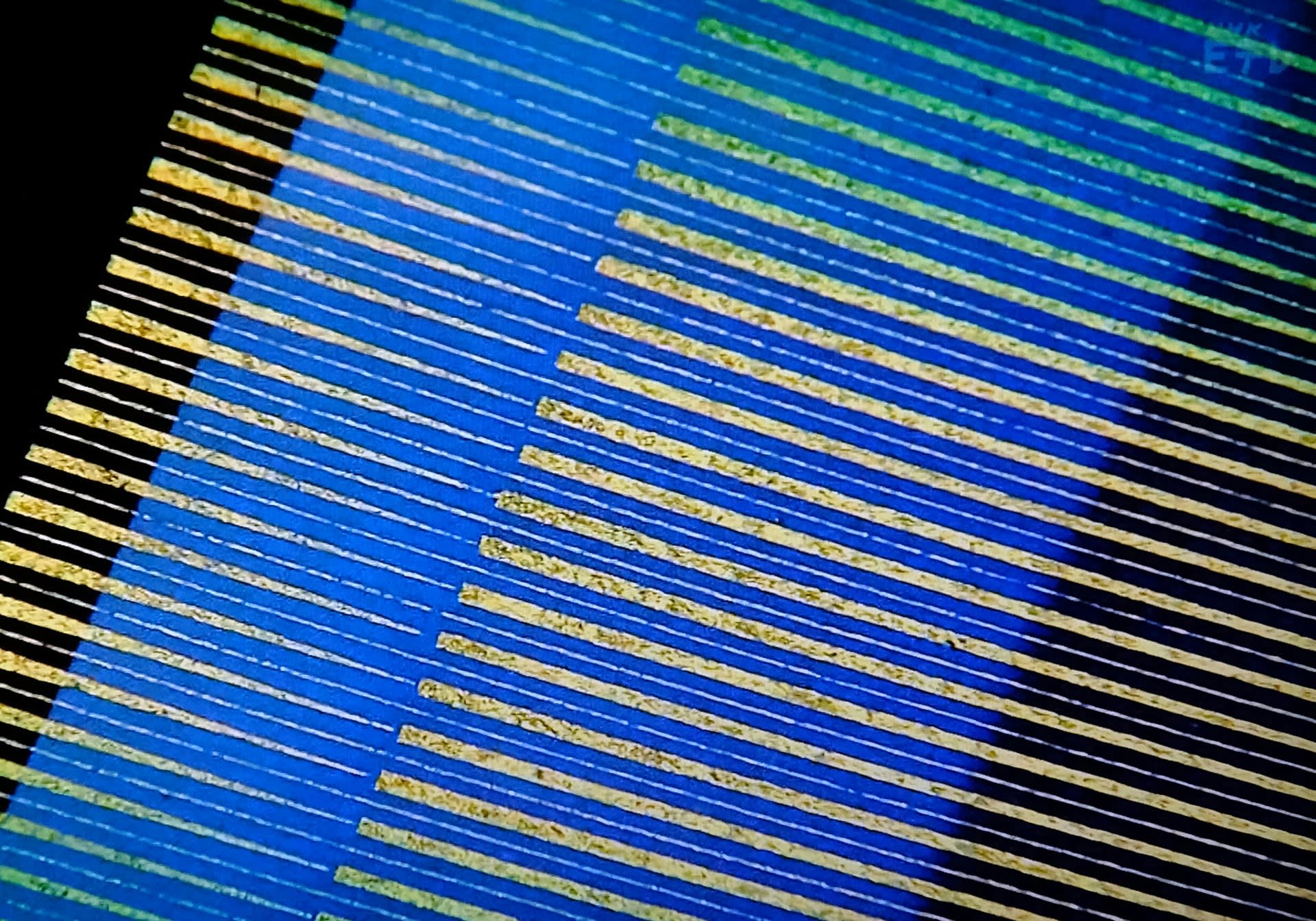

草庵の中の「吉野窓」です。

これからの紅葉が楽しみですが、今はまだ緑です。

でも、紅葉した葉っぱがこ苔の上に落ちています。

着色したような赤です。

洛西大原野で自生している藤袴を株分けした藤袴です。

国の準絶滅危惧種、京都府では絶滅寸前種になっていますが、

最近、原種の藤袴を増やそうという動きが多いのは、嬉しい限りです。

いかがでしたでしょうか。

もう10月です。来週はぐっと気温が下がるとの予報でした。

京都の紅葉の見頃は、11月以降です。

これから一月ほど、ゆっくりとすすむ、京都の紅葉を楽しみたいと思います。