7月に入って始まった今年の祇園祭、49年ぶりに古式にもどり、後祭が復活しました。

その後祭も、昨日、巡行日を迎えました。

巡行は、烏丸御池に各山鉾が集合し、9時半に出発し、河原町御池を南下し、四条河原町を西進し、四条烏丸が最終到着となります。

前祭の山鉾巡行と逆コースとなるわけです。

私は、8時前に四条新町に着き、出発前の山鉾の景色を撮影しました。

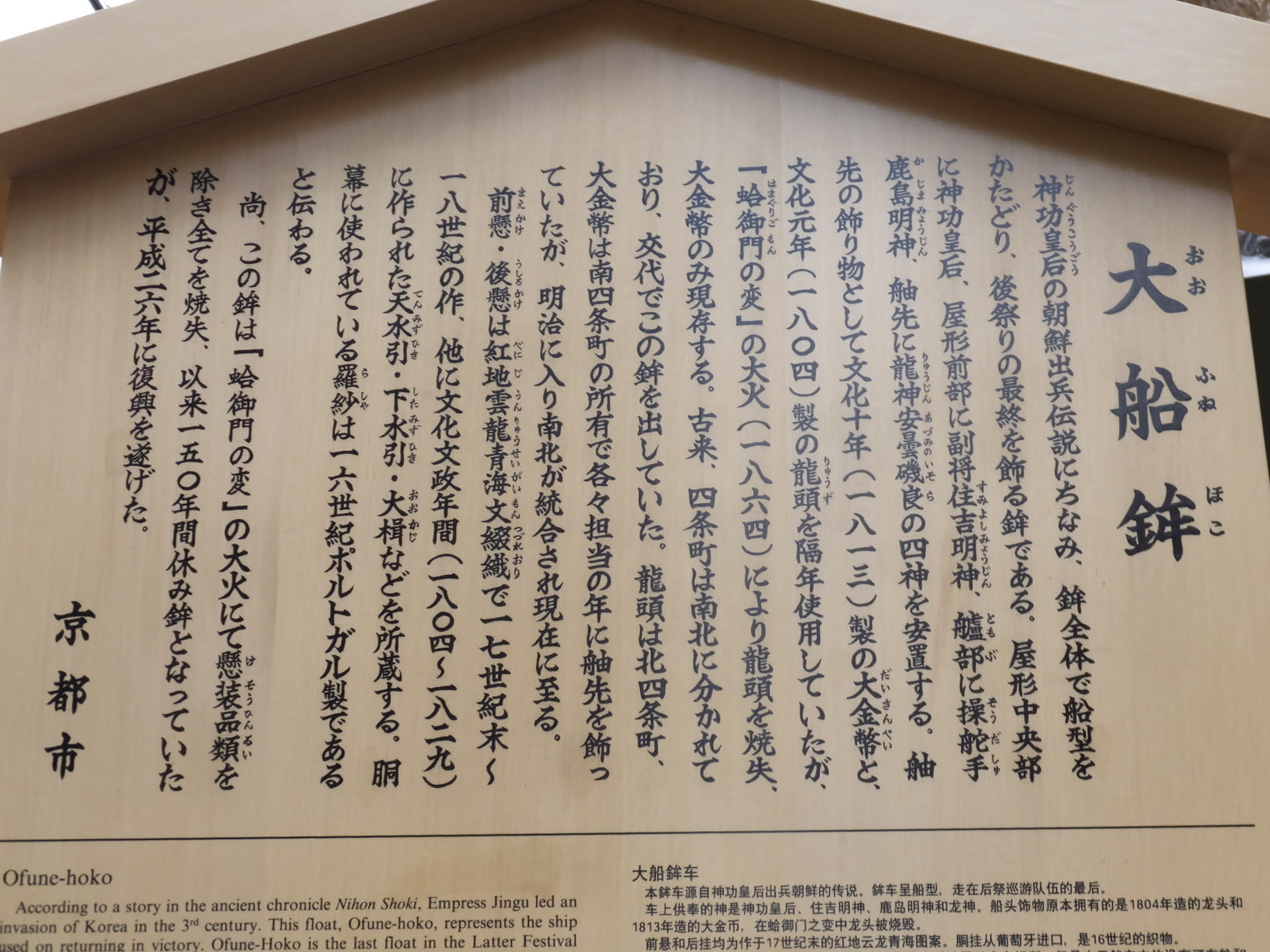

150年ぶりに復活した大船鉾が、巡行を待っています。

すでに、大勢の人が集まっています。

私は、新町通りを北へ上がります。

出発前の南観音山です。

榊に「蘇民将来子孫者也」の御札を着けた正装の役員

北観音山です。

出発前、町内の関係者で記念写真です。

八幡山です。

さあ、いよいよ各町の会所を出発です。

2階から出発を見送る町内の方です。

北観音山出発です。皆さん、拍手で送り出します。

先頭の役員さんは、町内の方々に「49年ぶりに新町通りを北上します」とかけ声をかけました。

私は、新町通り御池に先回りし、辻回しを撮影します。

まず、来たのは八幡山です。

次に来たのは北観音山です。

北観音山、1回目の辻回しです。

山鉾の大きな車輪の下に、細い竹を敷き、すべりやすくするため、水をかけます。

2回目の辻回しです。

3回目の辻回し。

やっとまっすぐになりました。

エイヤーの合図で、曳き方が綱をひっぱります。

今度は南観音山です。

北観音山同様、辻回しを行います。

待望の大船鉾の役員と曳き手です。

150年ぶりの大船の晴れ姿です。

大船鉾も辻回しを行います。

まっすぐになりました。

山鉾集合場所の烏丸御池です。

巡行の先頭は橋弁慶山、続いて北観音山が出発です。

他の山鉾も出発です。

私は、出発を見送り、家に帰りました。

人の多さと暑さで、少し疲れました。

祇園祭は、7月1日の吉符入りに始まり、24日の後祭巡行、還幸祭奉納、そして25日狂言奉納、28日神輿洗、31日疫神社夏越祭で終了です。

今年の私の祇園祭は、昨日の巡行でひとまず終わりにします。

自宅が比較的山鉾町に近いこともあり、よく散歩がわりに、大好きな山鉾を見に出かけることができました。

私は60歳で定年退職し、主夫見習いのようなことはしていますが、再雇用もアルバイトも一切せずの身過ぎ世過ぎです。

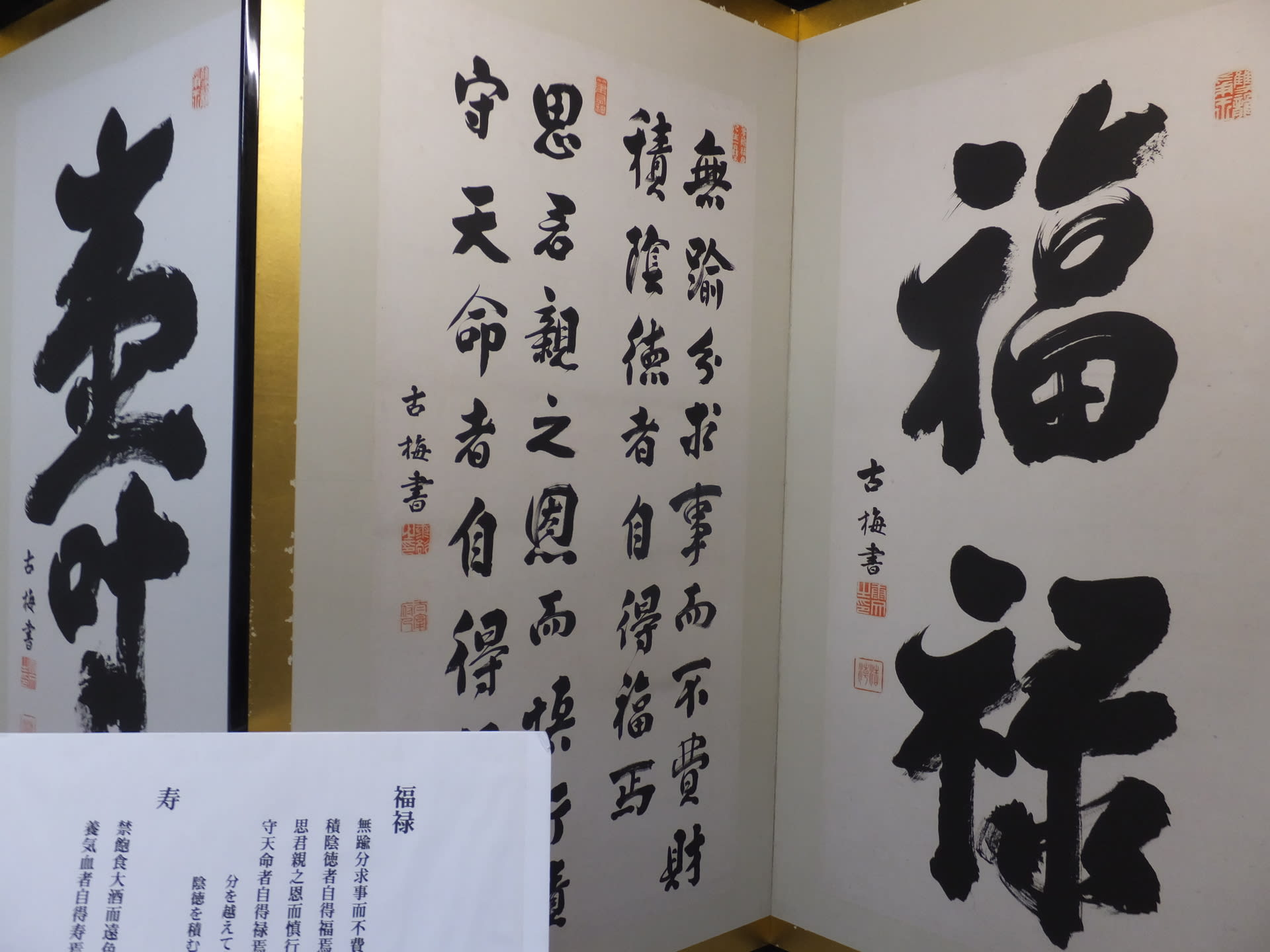

私は、大好きな京都で、四季の花や祭や行事に心を寄せ、また美術館や庭園めぐりに、そして禅寺通いにせっせと通っています。

現役世代や同世代で働いておられる方々には申し訳ないような気持ちですが、御勘弁ください。