毎年恒例の京都御所秋の一般公開が始まりました。

今年は10月30日~11月5日の1週間です。

私は昨日の公開初日に行ってきました。

宜秋門から入りますが、その前に手荷物検査があります。

初日ですが平日でもあり、ここでの行列はありませんでした。

御車寄、昇殿を許された者が正式に参内する玄関です。

毎回、きれいな生け花が飾られます。

諸夫大夫の間と襖絵です。

今回、新御車寄の前に牛車(八葉車)が置かれています。

これは、大臣や公卿などが使用したもので、牛車の中は畳3畳ほどの

スペースがあるそうです。

ちなみに乗り降りは、後ろから乗り、牛を外して前から降りるそうです。

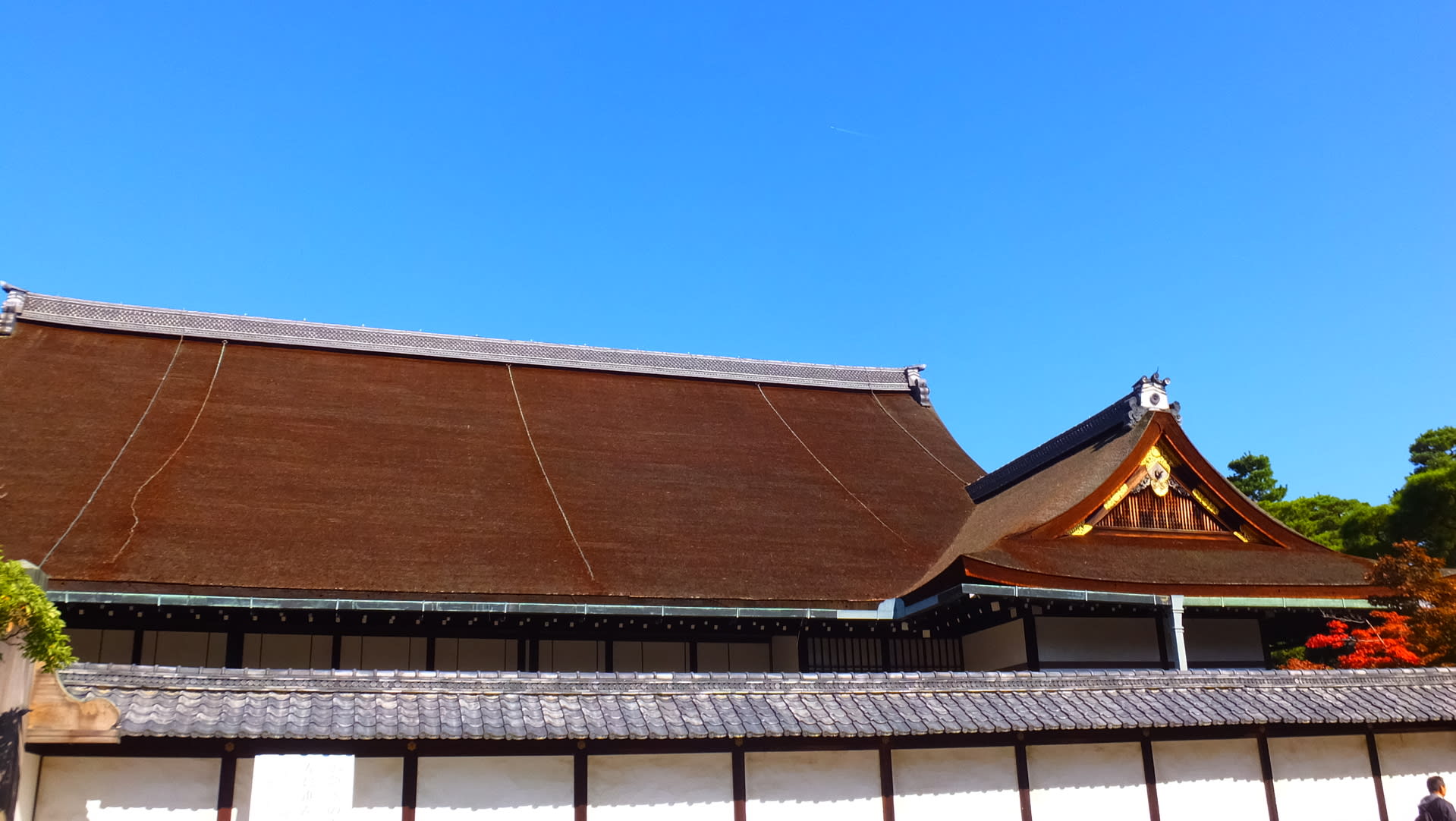

月華門です。

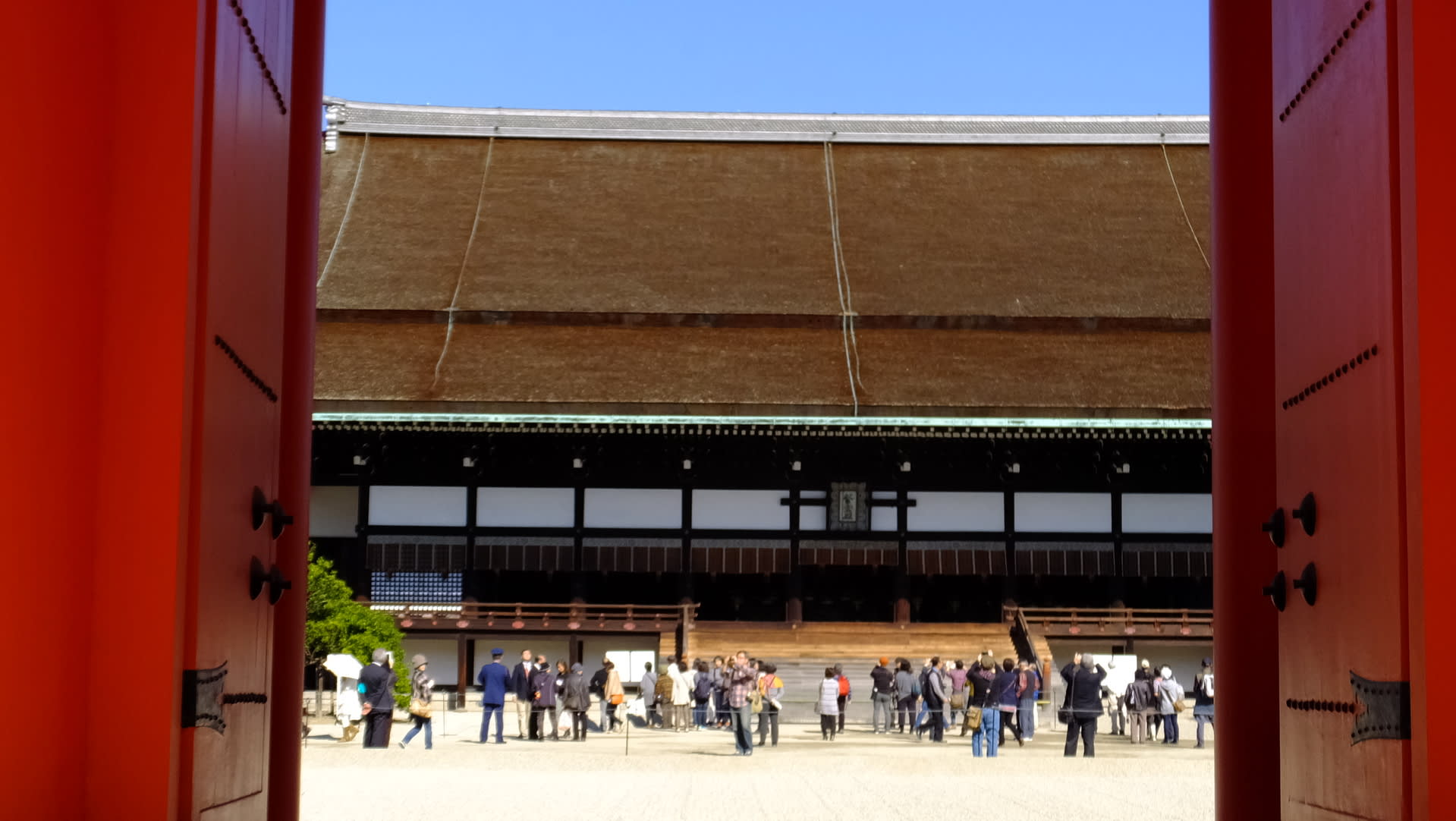

承明門と承明門から紫宸殿を見た景色です。

いつもは閉じられている建礼門も、一般公開の時は開けられます。

生け花です。

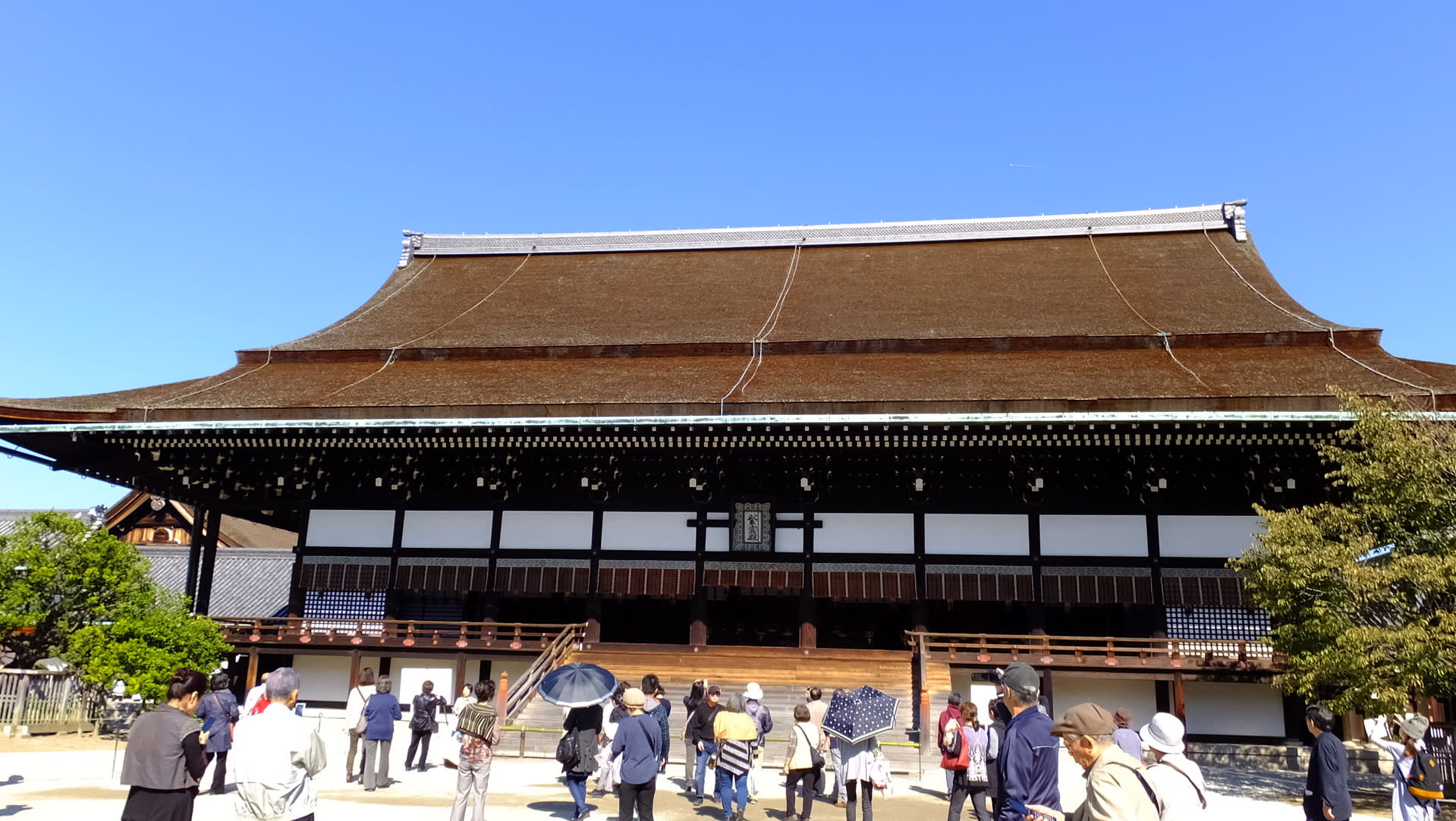

紫宸殿の南庭、白砂が敷かれた広い庭です。

紫宸殿

高御座(たかみくら)、天皇の玉座です。

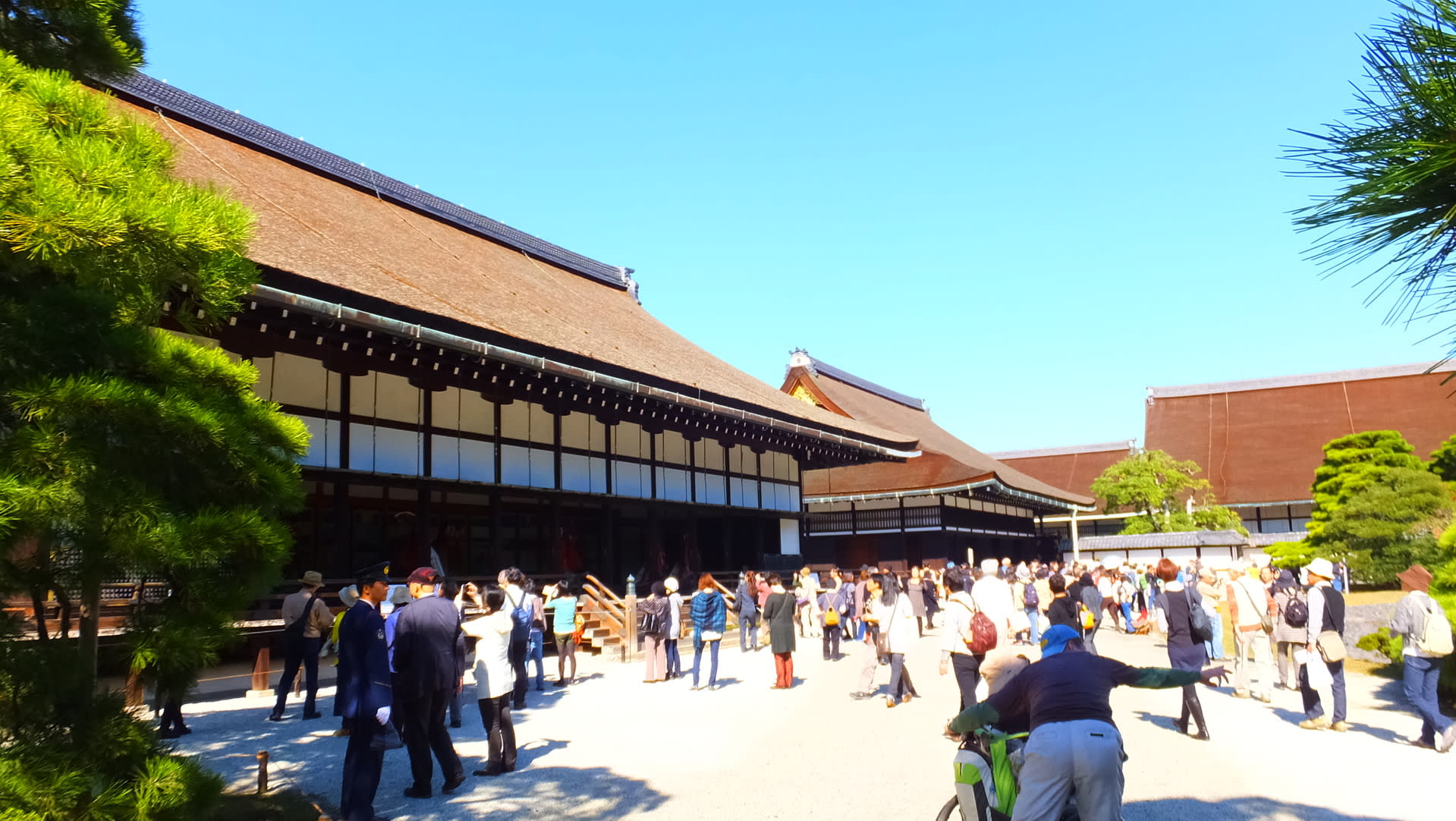

清涼殿、天皇の日常生活の 場として使われた御殿です。

中庭と渡り廊下

小御所、諸々の儀式が行われた場所です。

御池庭

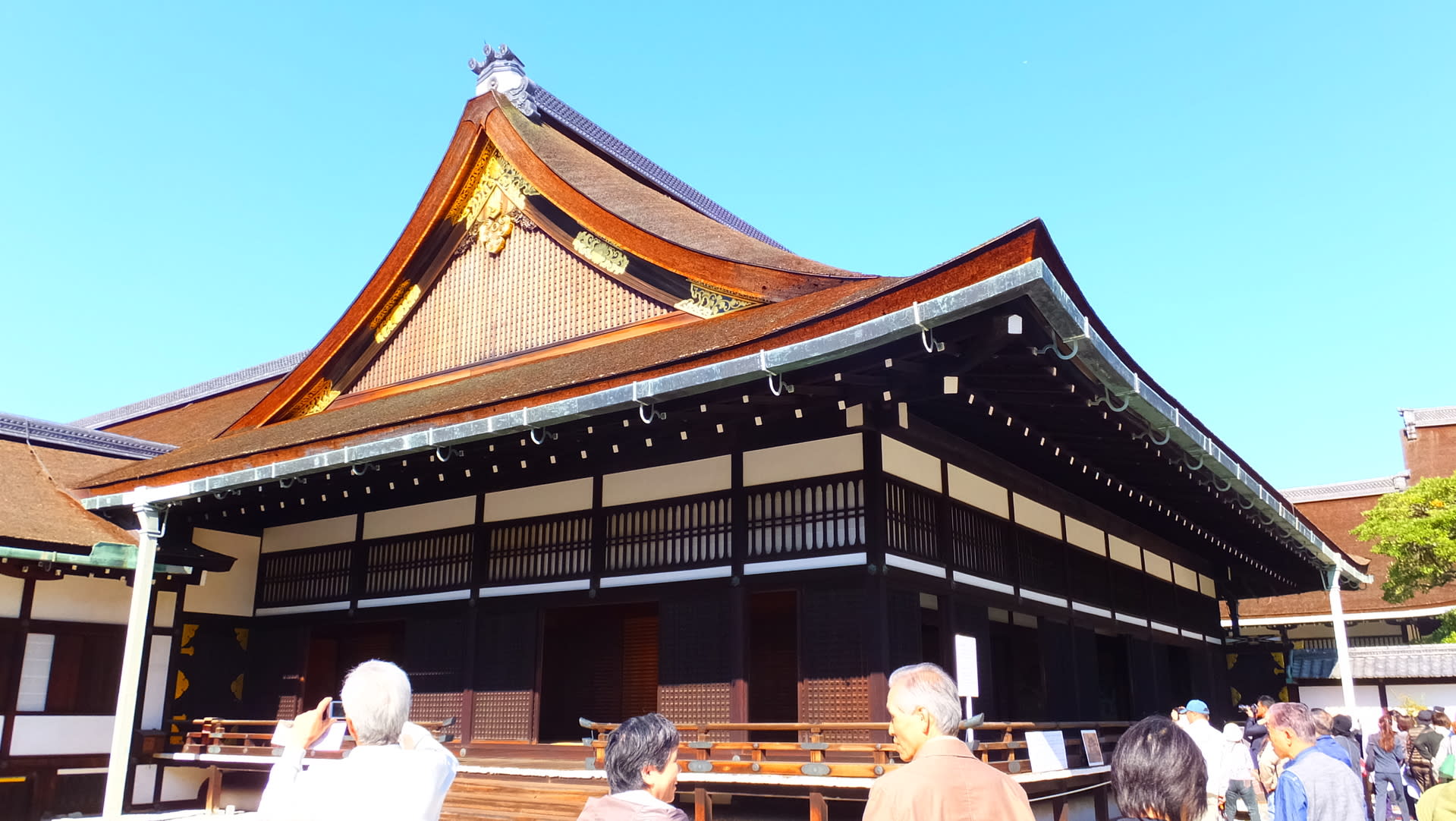

御学問所と襖絵

御常御殿に入りますが、青空がとてもきれいです。

御常御殿は室町時代以降、天皇の日常の生活の場として利用されました。

御内庭の紅葉

襖絵

今回展示された杉戸板

「両王母」

「四季花鳥図」

見学が終わると広い庭にでます。

ここは、春は桜がとてもきれいです。

清所門を出て見学が終了です。

初日ということもあり、テレビ取材が来ていました。

私が宜秋門に入る頃はテレビ局が5、6社来ていて、

清所門を出た方にインタビューしていました。

その様子が夕方のニュースで流されていました。

いかがでしたでしょうか。

私にとっては素晴らしい一日でした。