ひさしぶりの嵯峨野常寂光寺です。

五月は新緑がきれいでしたが、今はどんな景色を見せてくれるでしょうか。

江戸時代建立の山門

これも江戸時代からの仁王門前、緑がきれいです。

仁王門をくぐると本堂に向かう石段が目にはいります。

石段の途中

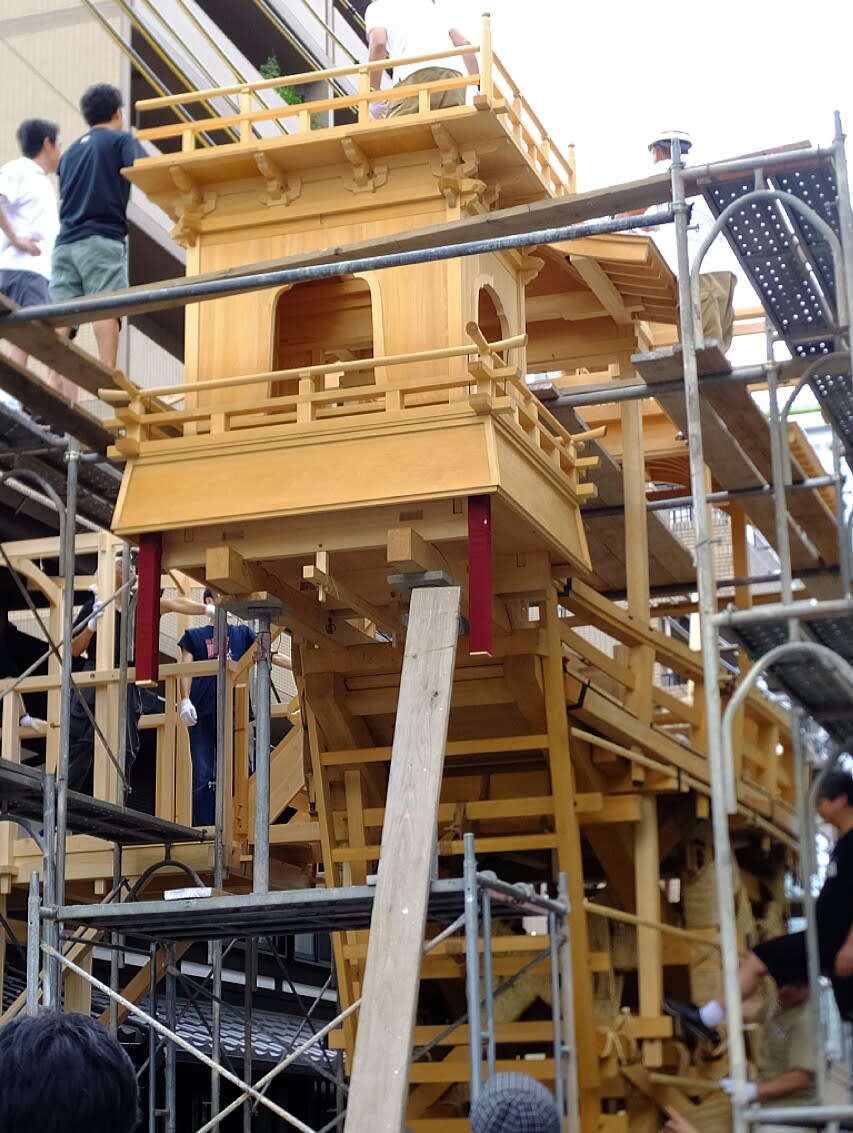

建て替えが終わった本堂

京都市内眺望、京都タワーが見えます。

比叡山も見えます。

一部紅葉しています。

夏だというのに、秋が忍び寄っているようです。

本堂庭園の景色

竹林もきれいです。

多宝塔

ここも一部紅葉しています。

四阿

いつもの好きなスポット

青苔がきれいです。

常寂光寺で出会った花です。

蓮

昆虫の名前でてきません。

オニユリ

ホトトギス初見です。

まだ7月早いように思います。

白キキョウ

フシグロ仙翁

ナデシコ

コウホネ

嵯峨仙翁