9月22日放送の夢の扉は、「人間の神業を未来永劫残す」という画期的な発明です。

職人技の動作を完全に保存し、そして再現するという驚くべき新技術、その名は、『モーションコ ピーシステム』 です。

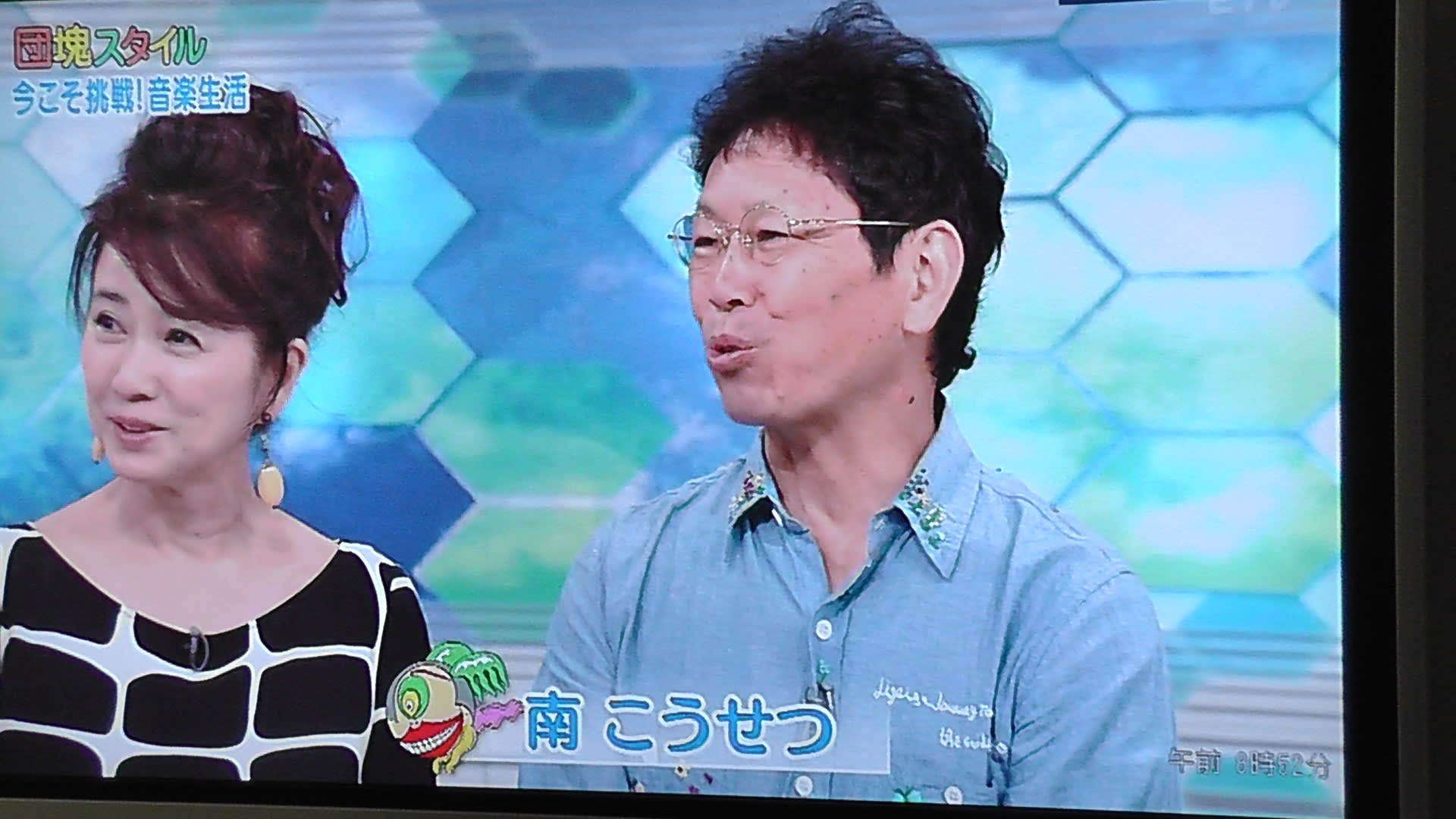

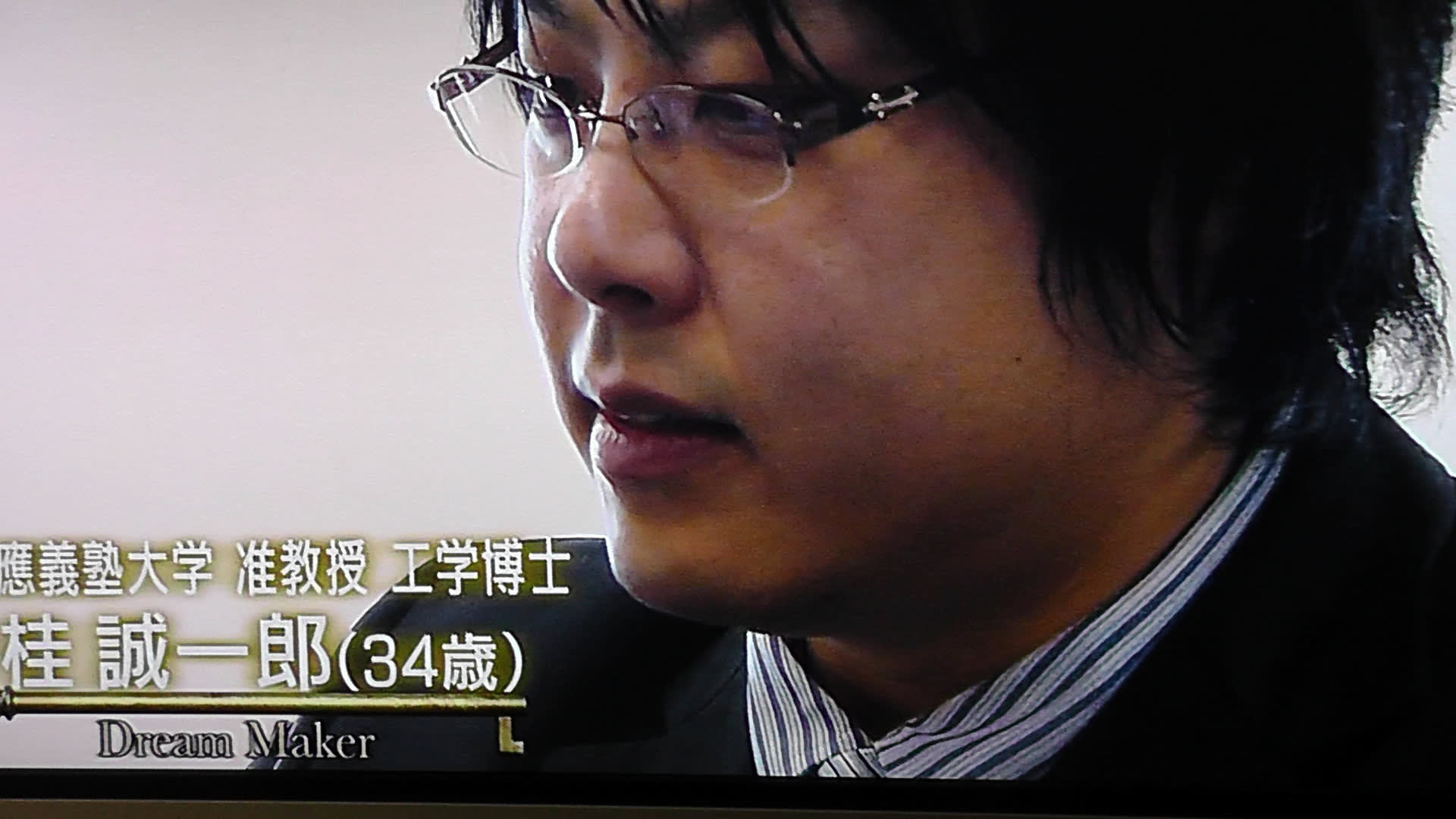

今回の ドリームメーカーは、残すべき匠の技をデジタル保 存し、未来につなげる、 慶應義塾大学 理工学部 准教授の桂誠一郎さんです。

桂さんの願いは、後継者のいない伝統の技を永久に保存する。最高峰の医療技術を未来に伝えることだといいます。

そのため、桂さんは人々を魅了する各界の一流の神業、その動き、 繊細なタッチ、微細な表現など、 「人間の動作」そのものをデジタル保存し、いつ でもどこでもロボットが再現するという 驚きの新技術を開発しました。

書道の達人の動作から筆の細やかな力加減 まで、ロボットに忠実に再現させ、 世界の研究者から一躍注目を集めました。これまで同 時に再現することは困難とされてきた、 力加減と動きの双方を再現することに成功したの です。

桂さんの書いた文字を再現

書道家佐渡さんの「花」を再現

さらには、離れた場所にあるモノを触った感覚も 再現が可能で、これらの研究が進めば、 熟練者の技術の記録・伝承のほか、遠隔地での“手取り足取り”のトレーニング、 患部の感触を感じながらの遠隔医療など、様々な 分野での応用が期待できるそうです。

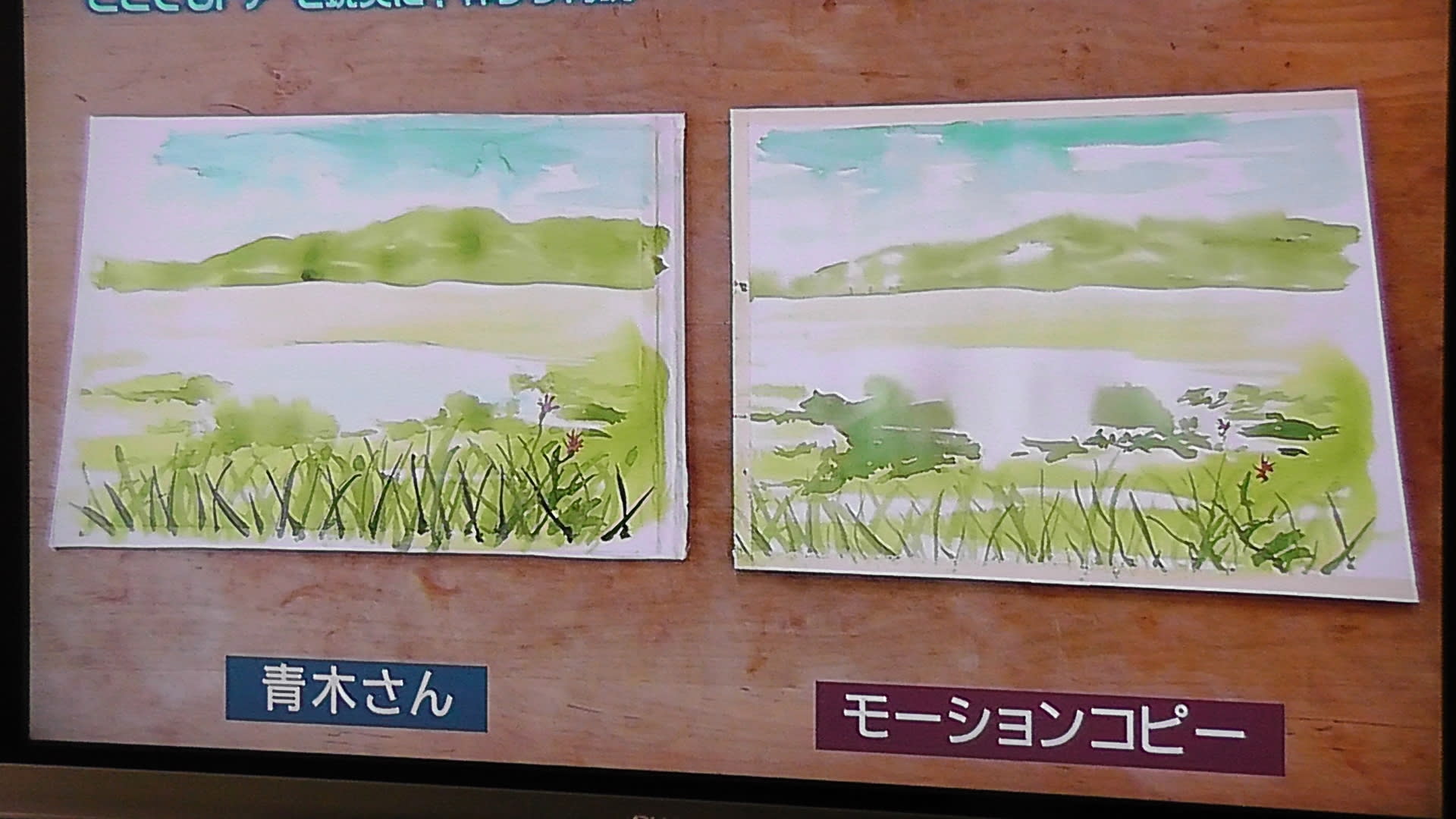

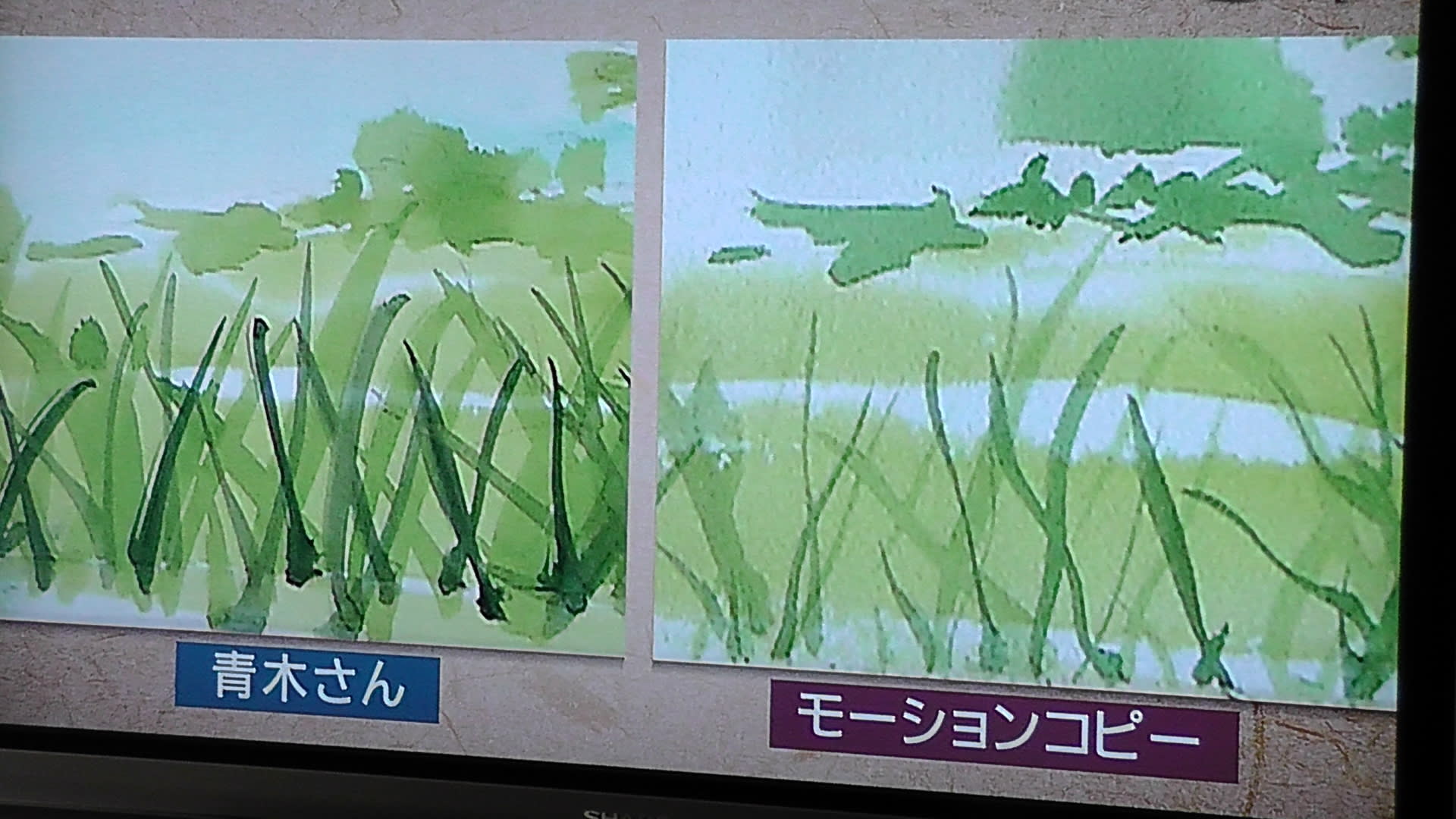

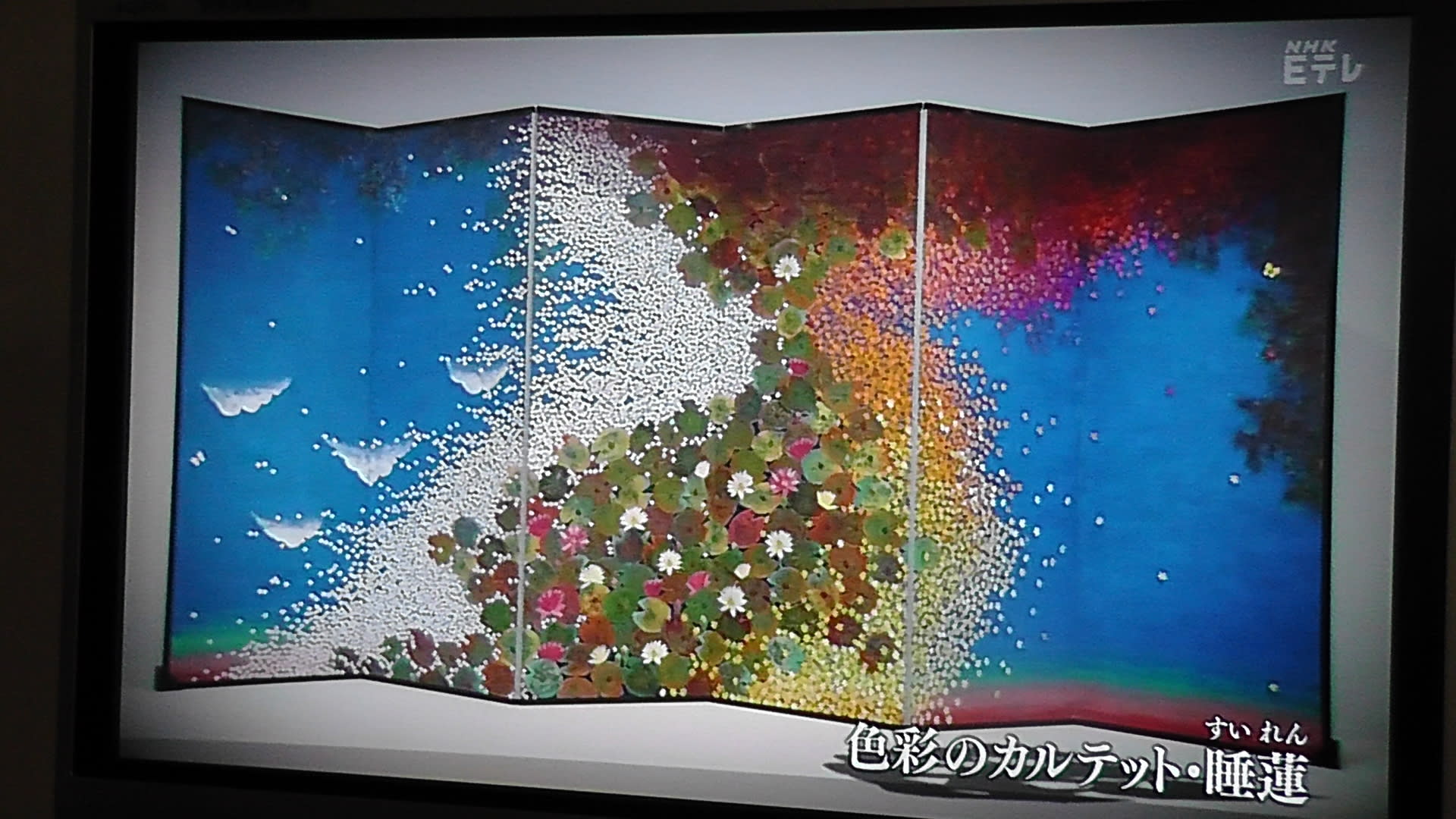

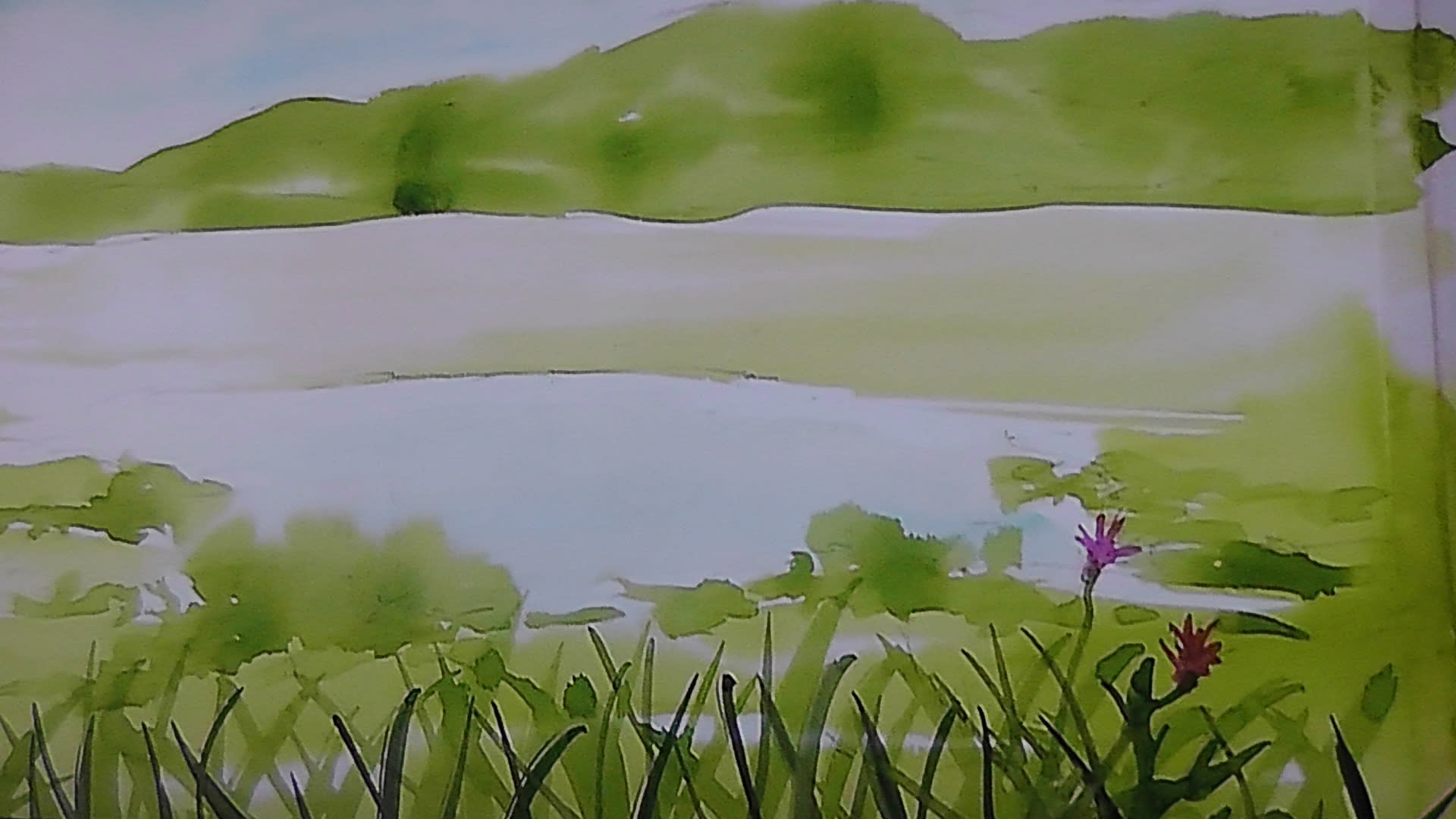

次のチャレンジは、プロの画家が描く水彩画の再現です。 複雑な色彩と繊細な筆使いで描かれた、山、空、 小さな花や草木を、 『モーションコピーシステム』により再現することに挑みます。

水彩画家 青木美和さんが実験に協力します。

青木さんの作品

青木さんが今回の実験用に描いた作品

モーションコピーシステムで再現