民俗学者・宮本常一の著作シリーズに『私の日本地図』がある。その知識と行程に比べたら私の旅など及ぶべくもないのだけれど、私も倣って「私の日本地図」を思い描いてみる。例えばその白地図に、訪ねた街ごとに青インクを落としたとする。するとインクは滲んで、視界に届いたエリアを示すかのように、濃く薄く広がる。そうやって私の日本地図は、次第に青く染まって来た。しかし真っ白のままの土地もある。その一つが「加賀」だ。

ここで云う「加賀」は、石川県最南部の加賀市に限らない。古代以来の「加賀国」を考えている。石川県は加賀と能登の2国で構成される。金沢はよく知っているし能登半島も1周したことがある。しかし野々市・白山・能美・小松・加賀の街々が続く金沢以南の古代加賀国は、私の中で奇妙なほどに空白なのである。確かに北陸本線で通過したことや、空港を利用した小松から金沢までバスで北上したことはあるが、記憶は薄く地図は白い。

そこで小旅行を計画する。天候は不穏だが、蟹や鴨のうまい季節ではある。7世紀に「越国」が越前・越中・越後に分割され、さらに9世紀になって、越前国が「広すぎる」との理由で加賀国が分離独立した。加賀は古代の地方区分制度の最後に誕生した国なのだそうだ。「越」の地である北陸道に、なぜ「加賀国」が割り込んでいるのか、越後生まれの私には気になることだったのだが、今回の旅の下調べで、その経緯をようやく知った。

加賀の歴史で特筆するとすれば「一向一揆」を置いて他にないだろう。15世紀後半からのほぼ1世紀、加賀と越中では本願寺門徒を中心とした大衆がそれぞれの国を統治した事実だ。朝廷の権威のもと、将軍家による武家支配がいささか怪しくなって来ていたとはいえ、守護・地頭による収奪システムを打ち破り、民衆が武力を持って統治権を獲得するなど、日本史で他に例がない。この地には一体いかなるエネルギーが潜んでいるのか。

加賀市大聖寺に生まれた深田久弥は、その風土を「激しいもの、露骨なものは何一つない」と表現している。しかし時代ははるか遡るとしても、この地には「激しいもの、露骨なもの」に満ちた100年があったのだ。そのころは死んで初めて安息が得られるという、この国が最も矛盾に満ちた、堕落した時代であった。だから民衆は死を恐れなかった。北陸の気まぐれな冬の空が時おり覗かせる日差しが、刈田の中の墓地を浮かび上がらせる。

加賀市は石川県の最も南西部に位置し、福井県と接している。金沢から日本海に沿って60キロ延びる加賀平野の南端であり、人口は6万8千人と、石川県では金沢、白山、小松市に次ぐ規模の街で、山代、山中、片山津などの温泉郷でもある。昭和33年に江沼郡の町村が合併して加賀市を名乗った。当時は大聖寺町が中心だったらしいが、現在は賑わいが加賀温泉駅地域に移り、金沢から延伸してくる北陸新幹線もこの駅に停車する。

加賀温泉駅の北側の丘の上に、巨大な観音像が建っている。事業に成功した地元出身者が建設したらしいが、「露骨なものは何一つない」と、穏やかな風景の故郷を愛した深田久弥が見たら、なんと綴るだろう。市内の名所を循環するバスに乗っていると、海岸近くの集落に建つ木造校舎の前を通った。昭和初期、北前船主ら村の有志の寄付によって建てられた小学校だという。財を得たらこうした遣い方をして欲しいものだ。(2017.12.23)

ここで云う「加賀」は、石川県最南部の加賀市に限らない。古代以来の「加賀国」を考えている。石川県は加賀と能登の2国で構成される。金沢はよく知っているし能登半島も1周したことがある。しかし野々市・白山・能美・小松・加賀の街々が続く金沢以南の古代加賀国は、私の中で奇妙なほどに空白なのである。確かに北陸本線で通過したことや、空港を利用した小松から金沢までバスで北上したことはあるが、記憶は薄く地図は白い。

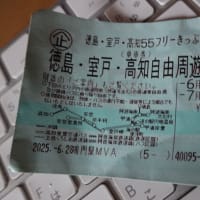

そこで小旅行を計画する。天候は不穏だが、蟹や鴨のうまい季節ではある。7世紀に「越国」が越前・越中・越後に分割され、さらに9世紀になって、越前国が「広すぎる」との理由で加賀国が分離独立した。加賀は古代の地方区分制度の最後に誕生した国なのだそうだ。「越」の地である北陸道に、なぜ「加賀国」が割り込んでいるのか、越後生まれの私には気になることだったのだが、今回の旅の下調べで、その経緯をようやく知った。

加賀の歴史で特筆するとすれば「一向一揆」を置いて他にないだろう。15世紀後半からのほぼ1世紀、加賀と越中では本願寺門徒を中心とした大衆がそれぞれの国を統治した事実だ。朝廷の権威のもと、将軍家による武家支配がいささか怪しくなって来ていたとはいえ、守護・地頭による収奪システムを打ち破り、民衆が武力を持って統治権を獲得するなど、日本史で他に例がない。この地には一体いかなるエネルギーが潜んでいるのか。

加賀市大聖寺に生まれた深田久弥は、その風土を「激しいもの、露骨なものは何一つない」と表現している。しかし時代ははるか遡るとしても、この地には「激しいもの、露骨なもの」に満ちた100年があったのだ。そのころは死んで初めて安息が得られるという、この国が最も矛盾に満ちた、堕落した時代であった。だから民衆は死を恐れなかった。北陸の気まぐれな冬の空が時おり覗かせる日差しが、刈田の中の墓地を浮かび上がらせる。

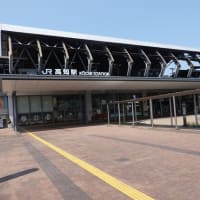

加賀市は石川県の最も南西部に位置し、福井県と接している。金沢から日本海に沿って60キロ延びる加賀平野の南端であり、人口は6万8千人と、石川県では金沢、白山、小松市に次ぐ規模の街で、山代、山中、片山津などの温泉郷でもある。昭和33年に江沼郡の町村が合併して加賀市を名乗った。当時は大聖寺町が中心だったらしいが、現在は賑わいが加賀温泉駅地域に移り、金沢から延伸してくる北陸新幹線もこの駅に停車する。

加賀温泉駅の北側の丘の上に、巨大な観音像が建っている。事業に成功した地元出身者が建設したらしいが、「露骨なものは何一つない」と、穏やかな風景の故郷を愛した深田久弥が見たら、なんと綴るだろう。市内の名所を循環するバスに乗っていると、海岸近くの集落に建つ木造校舎の前を通った。昭和初期、北前船主ら村の有志の寄付によって建てられた小学校だという。財を得たらこうした遣い方をして欲しいものだ。(2017.12.23)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます